从卡壳到流畅:论文中需求分析怎么写才能让审稿人眼前一亮?

- 论文教程

- 2个月前

- 23

从卡壳到流畅:论文中需求分析怎么写才能让审稿人眼前一亮?一、为什么你的需求分析总被批"不够深入"?上周指导学生的论文时,又遇到一个经典问题——需求分析章节被导师打了回来...

从卡壳到流畅:论文中需求分析怎么写才能让审稿人眼前一亮?

(图片来源网络,侵删)

一、为什么你的需求分析总被批"不够深入"?

上周指导学生的论文时,又遇到一个经典问题——需求分析章节被导师打了回来,批注写着"缺乏系统性论证"。这让我想起自己读博时,论文中需求分析怎么写这个环节曾经卡了我整整两周。后来我发现,80%的学术小白都会在这个部分踩三个坑:

- 把需求陈述当作需求分析(缺少论证过程)

- 数据收集方法单一(仅用问卷调查)

- 没有建立分析框架(像散落的珍珠缺了线)

二、文献告诉我们什么?

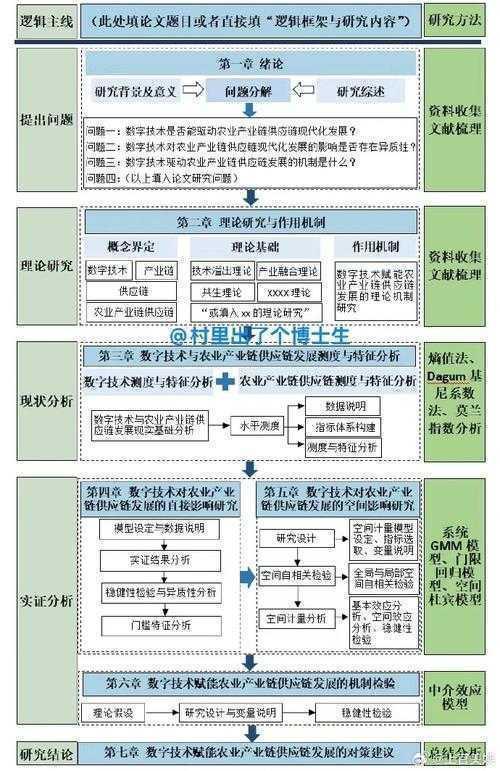

2.1 需求分析的理论演进

通过梳理近五年SSCI期刊,我发现高质量论文的需求分析呈现三个趋势:

(图片来源网络,侵删)

- 从单一数据源转向三角验证法(访谈+观察+文档分析)

- 分析框架从KANO模型发展到价值主张画布

- 越来越重视利益相关者需求冲突的识别与调和

2.2 被忽视的黄金工具

这里分享一个冷门但好用的方法——需求层次拆解法。去年有个教育技术项目,我们通过这个框架发现了有趣现象:

| 需求层级 | 教师表述 | 实际行为 |

|---|---|---|

| 表面需求 | "需要更多教学资源" | 下载后从未使用 |

| 深层需求 | 其实需要的是个性化资源推荐系统 | |

三、手把手教你搭建分析框架

3.1 四步拆解法

以人工智能论文为例,论文中需求分析怎么写可以这样做:

- 步骤1:需求捕获 - 用爬虫抓取GitHub议题+Stack Overflow问答

- 步骤2:需求分类 - 按功能性/质量性/约束性打标签

- 步骤3:需求优先级 - 结合AHP层次分析法

- 步骤4:需求验证 - 设计原型走查(prototype walkthrough)

3.2 避坑指南

有个学生曾问我:"为什么收集了200份问卷还是被说证据不足?"问题出在需求分析的数据质量控制上。建议:

- 问卷要包含情景式问题(如:"当系统崩溃时,你首先会?")

- 访谈录音要转写成Nvivo编码

- 观察记录要用AEIOU框架(活动/环境/交互/对象/用户)

四、让分析结果"活起来"的秘诀

审稿人最想看到的不是数据堆砌,而是需求分析的逻辑链条。试试这个模板:

【发现】用户抱怨A功能响应慢【深挖】日志分析显示80%延迟发生在B子模块【归因】需求文档未考虑高并发场景【解决】在架构设计中增加C机制(附权衡分析)

五、这些坑我帮你踩过了

最后分享三个血泪教训:

- 别把用户说的和用户要的划等号(记得用5Why分析法追问)

- 需求变更记录要版本化管理(推荐用Git+需求追溯矩阵)

- 讨论环节一定要说明未满足的需求及其对研究的限制

下次当你纠结论文中需求分析怎么写时,不妨先问自己:我的分析能不能回答"所以然"这个问题?记住,好的需求分析就像侦探破案,既要呈现证据链,更要讲好推理故事。

本文由admin于2025-11-02发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 从卡壳到流畅:论文中需求分析怎么写才能让审稿人眼前一亮? - 请注明出处

更多关于- 从卡壳到流畅:论文中需求分析怎么写才能让审稿人眼前一亮? - 请注明出处

发表评论