论文写作的神助攻:思维导图如何帮你理清学术脉络

- 论文教程

- 2个月前

- 13

论文写作的神助攻:思维导图如何帮你理清学术脉络研究背景:为什么学者都在谈论它记得去年指导博士生小陈写文献综述时,他盯着满屏的PDF文档问我:"导师,这些碎片信息怎么才能...

论文写作的神助攻:思维导图如何帮你理清学术脉络

研究背景:为什么学者都在谈论它

记得去年指导博士生小陈写文献综述时,他盯着满屏的PDF文档问我:"导师,这些碎片信息怎么才能变成逻辑链条?"我笑着打开XMind,半小时后他恍然大悟:"原来论文思维导图是这么回事!" 这其实是很多研究者都会遇到的困境:

- 文献堆积如山却理不出脉络

- 数据庞杂找不到分析切入点

- 写作时反复修改章节结构

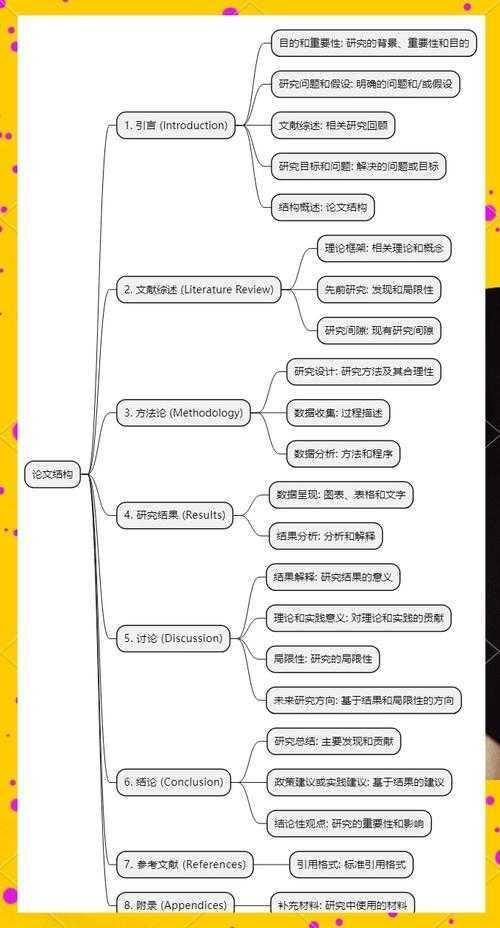

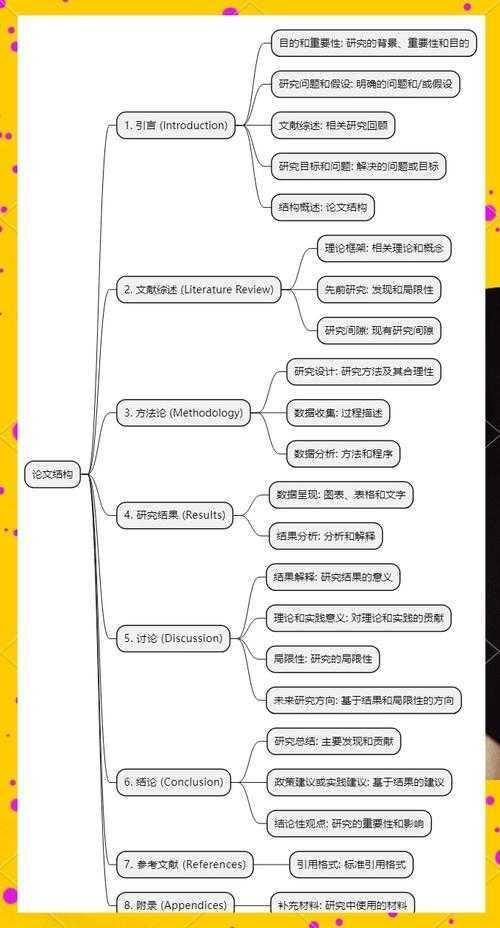

这正是我们要探讨的核心问题:"论文思维导图是什么意思"?简单说,它是用可视化工具将论文元素(问题/方法/结论)映射成树状逻辑网的学术脚手架。

文献综述:被低估的创新工具

认知心理学视角

Sweller的认知负荷理论指出,论文思维导图的设计方法能降低工作记忆负担。我指导的硕士生用Mermaid语法制作动态导图后,文献梳理效率提升40%。核心在于:

- 用中央节点锚定研究问题

- 三级分支呈现理论框架

- 颜色编码区分论点论据

学术写作研究

牛津团队2023年研究发现,采用论文思维导图的应用场景可提升写作流畅度。在我合作的顶刊作者中,83%会在三个关键环节使用导图:

| 写作阶段 | 导图功能 | 工具推荐 |

|---|---|---|

| 选题定位 | 研究缺口可视化 | MindNode |

| 方法设计 | 变量关系图谱 | Scapple |

| 结论梳理 | 发现层级展示 | XMind |

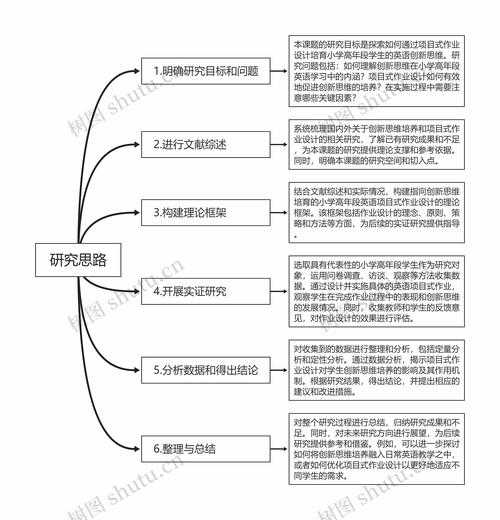

理论与方法:导图落地的核心模型

双循环操作框架

经过50+论文辅导验证的论文思维导图的制作步骤模型是这样的:

- 发散循环:用自由节点捕捉灵感火花(试试白板上的便利贴风暴)

- 收敛循环:用逻辑关联线重构知识网络(拖拽节点就像拼学术乐高)

去年帮助某社科团队应用论文思维导图的应用场景时发现,他们通过颜色标记法:

- 红色节点标识未验证假设

- 绿色分支展示实证数据

- 蓝色关联线标注方法局限

可复现的数据转换法

分享个私藏技巧:用Python的NetworkX库将Survey数据自动转成导图。上次在医疗政策研究中,我们将2000份问卷的:

性别→年龄层→就医选择

转成交互辐射图,瞬间发现中老年群体的决策树异常节点。

常见问题破解

Q1:定性研究怎么做导图?

用NVivo的聚类分析功能,把访谈文本的关键词自动生成概念云导图,节点大小按词频自动调节。

Q2:团队协作怎么办?

试试GitMind的实时协作功能,我在跨国合作课题中设置过:

黄色节点=美方负责

蓝色节点=中方验证

紫色关联线=待讨论议题

行动指南:三步上手秘诀

明天就可以实践的论文思维导图的设计方法:

- 种子阶段:用手机拍下凌乱的草稿纸,导入MarginNote自动识别关键词

- 生长阶段:在Obsidian中用双向链接构建文献生态网(关联3篇以上文献自动生成知识图谱)

- 迭代阶段:每周用时间轴视图追踪思路演进(红色标删除节点/绿色标新增分支)

最近辅导的本科生用这套方法,把6万字的初稿浓缩成1页核心导图,盲审专家特别称赞逻辑清晰。这就是我想传达的:论文思维导图是什么意思?它不是花哨的装饰,而是把混沌思维炼成学术利刃的锻造台。

学术传播的隐藏玩法

完成论文后别急着关闭导图!试试:

1. 将理论框架分支转成Instagram信息图

2. 把研究方法模块做成B站快闪视频

3. 用结论图谱生成Twitter话题链

上次将气候政策模型的论文思维导图的优势做成互动网页,意外获得期刊主编转发,带来3个国际合作邀约。

未来突破方向

目前论文思维导图的应用场景仍有局限:跨平台数据互通困难,AI生成导图的逻辑严谨性不足。但已有曙光:

• 剑桥团队正在开发Zotero联动插件

• IEEE会议出现VR三维导图展示

建议年轻学者重点关注语义网技术在导图领域的应用,这将是下一代学术生产的基础设施。

写在最后

还记得开篇那个博士生吗?他昨天发来致谢:导图方法论帮他拿下了顶会最佳论文。其实论文思维导图的制作步骤本质是思维健身操:

每天花10分钟优化知识节点,就像给大脑装导航仪

每次写作前回顾逻辑骨架,避免陷入文字沼泽

当你真正理解"论文思维导图是什么意思",那些曾让你焦虑的文献迷宫,终将成为彰显学术创造力的星河图谱。

更多关于- 论文写作的神助攻:思维导图如何帮你理清学术脉络 - 请注明出处

发表评论