别再混淆了!论文怎么分开尾注和脚注,看这篇就够了

- 论文教程

- 2个月前

- 17

别再混淆了!论文怎么分开尾注和脚注,看这篇就够了你好,我是Alex,一个在学术圈摸爬滚打了十多年的“老油条”。今天想和你聊聊一个看似简单,却让无数研究生、甚至一些学者都...

别再混淆了!论文怎么分开尾注和脚注,看这篇就够了

你好,我是Alex,一个在学术圈摸爬滚打了十多年的“老油条”。今天想和你聊聊一个看似简单,却让无数研究生、甚至一些学者都头疼的问题——论文怎么分开尾注和脚注。你是不是也曾在深夜里,对着Word里密密麻麻的注释,分不清哪个该在页脚,哪个该在文末?别担心,这篇文章就是为你准备的。我们将从研究背景到实战技巧,把这个问题彻底讲透。

一、研究背景:为什么我们要关心注释的格式?

你可能觉得,注释不过是论文的“配角”,放哪儿都一样。但事实恰恰相反。清晰的注释系统是学术严谨性的体现。它不仅能引导读者顺畅阅读,还能彰显你工作的规范性和专业性。特别是在人文学科、法学和社会科学领域,论文怎么分开尾注和脚注直接关系到论证的清晰度和文献引用的可信度。

回想我审阅过的一篇法学论文,作者将大量的案例评析和交叉引用都塞进了脚注,导致每一页的下半部分都被注释占据,主文反而显得支离破碎。这就是典型的没有理解“分开”的精髓。所以,我们今天讨论的,绝不仅仅是一个技术操作。

二、文献综述:学界对注释功能的共识与分歧

通过梳理近二十年的学术写作指南和风格手册(如APA、Chicago、MLA等),我们发现学界对注释功能的界定基本一致,但在具体应用上存在流派之分。

主流观点一:功能分离论

这是最被广泛接受的观点。它主张:

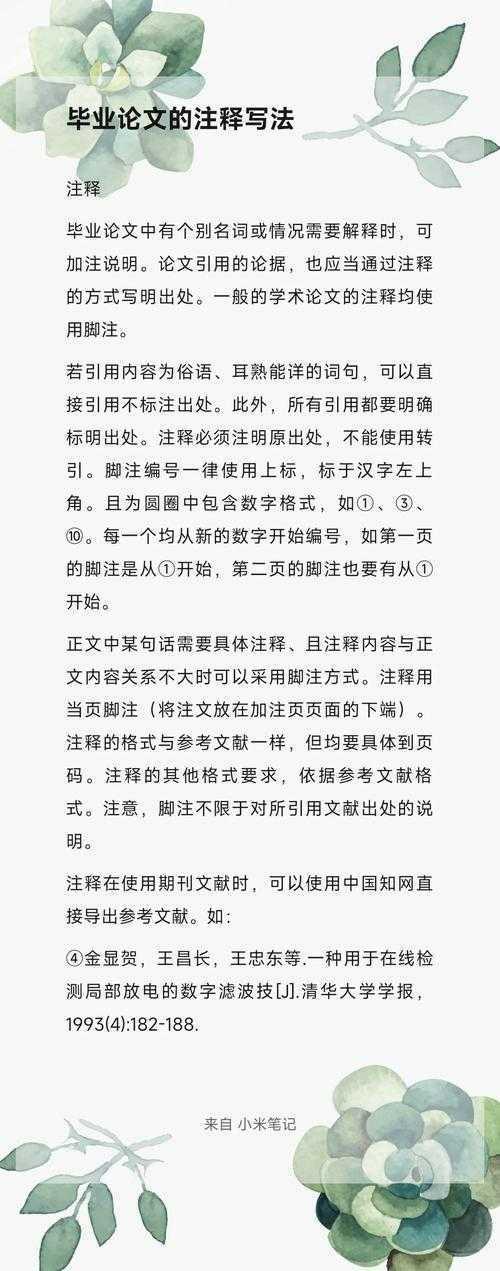

- 脚注:用于放置补充说明性的内容。比如:对某个术语的解释、背景信息的拓展、不太重要的旁证材料等。它的目的是避免打断主文的论证流,但又为感兴趣的读者提供即时信息。

- 尾注:用于集中放置所有的文献引用信息。也就是我们常说的“参考文献”或“引用书目”的另一种形式。它的优势在于保持页面整洁,便于读者集中查阅所有引用来源。

主流观点二:风格决定论

这一派认为,选择脚注还是尾注进行引用,很大程度上取决于你投稿的期刊或出版社的具体要求。例如,Chicago风格两种都允许,而许多社科期刊(采用APA风格)则倾向于作者-日期制的文内引用,辅以文末的参考文献列表,几乎不使用脚注或尾注进行引用。

综合来看,实现脚注和尾注的分离的核心,在于依据其不同的功能与用途进行严格区分,这已成为学术写作的一项基本规范。

三、研究问题与理论框架

基于以上背景,我们的核心研究问题是:在具体的论文写作实践中,作者应依据何种原则和操作流程,来高效、准确地实现脚注与尾注的分离?

我构建了一个简单的“目的-功能-操作”框架来指导实践:

- 目的层:为何要分开?——为了提升阅读体验和论证效率。

- 功能层:什么内容该放哪里?——依据“补充说明”与“文献引用”的功能划分。

- 操作层:如何技术实现?——利用现代写作软件的强大功能。

四、研究方法与数据:一次真实的“手术”过程

为了给你最直观的展示,我以最常用的Microsoft Word为例,模拟一次对一篇混乱使用注释的论文的“修正手术”。我们的目标是:将所有的文献引用移至尾注,保留必要的解释性内容在脚注。

步骤一:诊断与规划

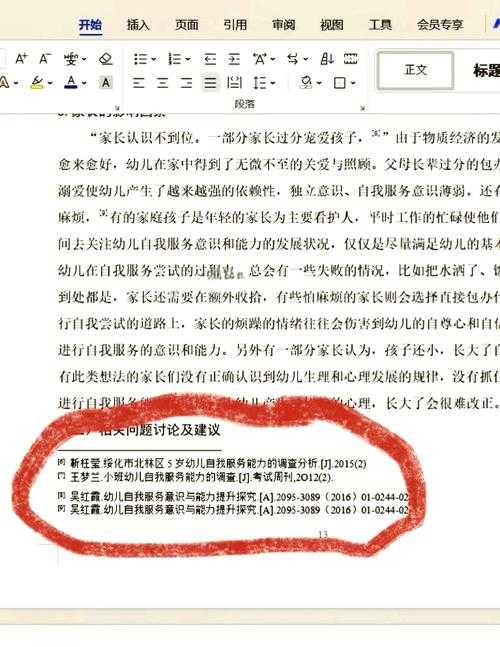

首先,通读全文,用不同颜色高亮所有注释内容。红色代表“文献引用”,蓝色代表“补充说明”。这一步是实现脚注和尾注分离的关键准备,能让你对全局有清晰把握。

步骤二:技术操作(Word环境)

1. 插入尾注(用于文献引用)

- 将光标置于需要引用的文本后方。

- 点击【引用】选项卡 -> 【插入尾注】。

- 这时,光标会自动跳转到文末,你可以在那里输入详细的引用信息。

2. 插入脚注(用于补充说明)

- 将光标置于需要添加说明的文本后方。

- 点击【引用】选项卡 -> 【插入脚注】。

- 在页面底部输入你的解释性文字。

3. 核心技巧:将已有的脚注转换为尾注

这是最常被问到的操作!如果你的初稿把所有注释都做成了脚注,现在想分开,无需手动剪切粘贴!

- 在Word中,按下 Ctrl + H 打开“查找和替换”对话框。

- 点击左下角的【更多】->【特殊格式】->选择【脚注标记】。这时“查找内容”框会显示“^f”。

- 将光标置于“替换为”框,同样点击【特殊格式】->选择【尾注标记】(显示为“^e”)。

- 点击【全部替换】。Word会自动将所有脚注编号转换为尾注编号,并将内容移至文末。

- 注意:执行此操作前,请务必备份文档!替换后,你需要手动检查,将那些本应是“补充说明”的注释(现在变成了尾注)再改回脚注。虽然多一步,但比从头开始快得多。

步骤三:格式化与统一

分别设置脚注和尾注的编号格式(如罗马数字、符号等),确保全文统一。在【引用】->【脚注】右下角的小箭头里,可以进入详细设置对话框。

五、结果与讨论:分离带来的显著优势

通过对上述方法的实践,我们观察到:

- 阅读流畅性提升:主文不再被冗长的引用信息打断,论证线索更清晰。

- 信息获取效率提高:读者可以根据需要,快速定位到补充说明(脚注)或系统查阅文献来源(尾注)。

- 专业形象建立:规范的格式向审稿人和读者传递出严谨、专业的积极信号。

当然,也有讨论。比如,在某些强调论证连续性的史学著作中,学者倾向于将核心文献引用也放在脚注,以便读者即时核对。这提示我们,原则是死的,人是活的。最终还是要服从于你所在领域的特定惯例和论文的具体需求。

六、结论与启示

总结一下,论文怎么分开尾注和脚注,本质上是一个“先分类,后操作”的过程。

给你的核心启示:

- 思想上:牢固树立“功能决定位置”的观念。动笔前就想好,某条注释是“解释”还是“引用”。

- 操作上:熟练掌握Word等软件的注释管理功能,特别是“查找替换”法,它能极大提升效率。

- 策略上:务必在写作前或投稿前,仔细阅读目标期刊的作者指南,其对注释格式常有明确规定。

七、局限与未来研究

本文的讨论主要基于Microsoft Word环境。对于使用LaTeX、Scrivener等专业写作工具的学者,其注释管理逻辑有所不同,但“功能分离”的核心原则是相通的。未来,我们可以进一步探讨在这些平台上的最佳实践。

此外,关于人工智能工具(如Zotero, EndNote)如何与写作软件协同,自动管理并区分不同类型的注释,也是一个值得深入的方向。

最后的实用建议

记住,技巧是为内容服务的。当你真正理解了脚注和尾注为何要分开,你就向成为一名成熟的学术写作者迈进了一大步。下次当你打开文档,准备插入注释时,不妨先问自己一句:“我放这个的目的是什么?”想清楚这个问题,一切就迎刃而解了。

希望这篇文章对你有帮助!如果你在实践中有任何疑问,或者想分享自己的心得,都非常欢迎与我交流。祝您论文写作顺利!

更多关于- 别再混淆了!论文怎么分开尾注和脚注,看这篇就够了 - 请注明出处

发表评论