从困惑到清晰:文学论文怎么立论才能让导师眼前一亮?

- 学术快问

- 2个月前

- 22

从困惑到清晰:文学论文怎么立论才能让导师眼前一亮?一、为什么你的文学论文总被说"缺乏问题意识"?上周指导学生的开题报告时,又遇到一个典型问题:论文选题《张爱玲小说中的女...

从困惑到清晰:文学论文怎么立论才能让导师眼前一亮?

(图片来源网络,侵删)

一、为什么你的文学论文总被说"缺乏问题意识"?

上周指导学生的开题报告时,又遇到一个典型问题:论文选题《张爱玲小说中的女性形象研究》看似明确,但通篇都在描述人物特征,完全没回答"为什么要研究这个"。这让我想起自己读博时,导师在稿纸上用红笔圈出我论文里所有"我认为"时的尴尬...

1.1 文学论文立论的常见误区

- 现象描述代替问题提出:把"分析某作品的主题"当作论点

- 资料堆砌型论证:用5篇文献证明1个常识性结论

- 自说自话式创新:声称"填补空白"却说不清学术脉络

其实文学论文怎么立论的核心,在于找到已有研究的裂缝处。就像我指导的硕士生小林,她把原先的"余华小说死亡叙事"改为"医疗现代化语境下的死亡书写嬗变"后,立即凸显了社会学视角的创新性。

(图片来源网络,侵删)

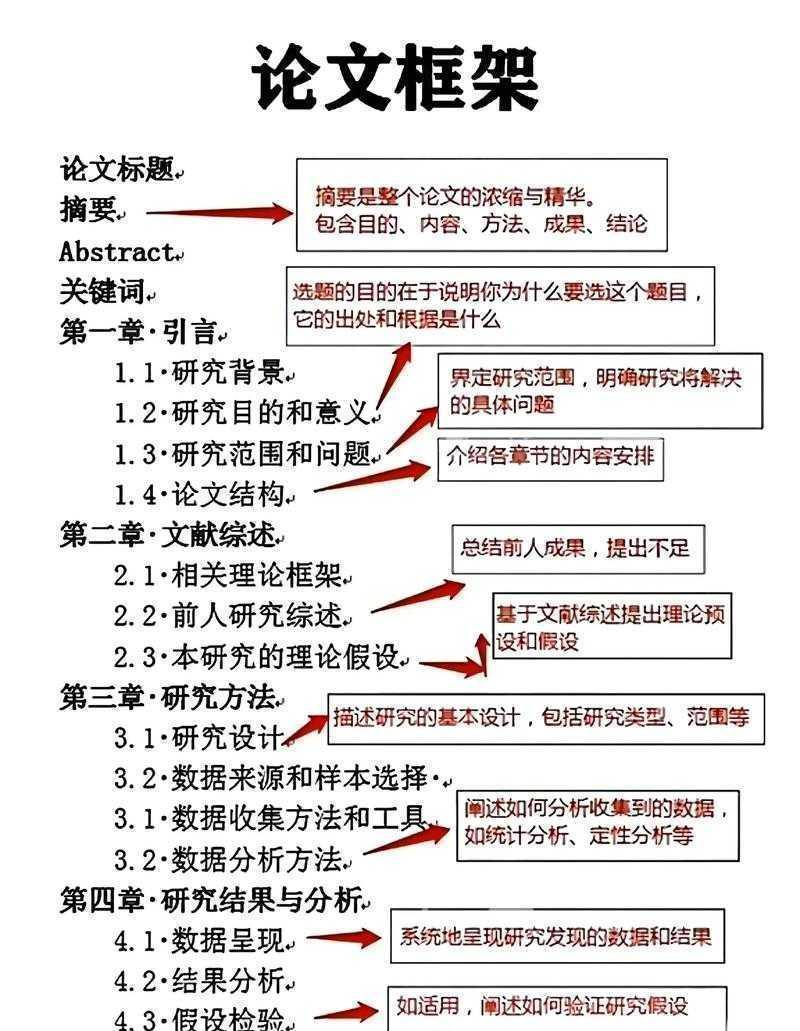

二、文献综述:在巨人肩膀上找缺口

去年审稿时看到一篇研究莫言魔幻现实主义的论文,作者整理了近200篇文献却得出"魔幻手法反映现实"的结论——这恰好暴露了文学论文立论方法的关键:

2.1 三维度文献筛选法

- 时间轴对比:比较1980s与2010s对同一文本的阐释差异

- 学派聚类:标注新批评、解构主义等不同流派的观点

- 方法论溯源:区分现象学分析与叙事学分析的技术路径

| 文献类型 | 功能价值 | 处理技巧 |

|---|---|---|

| 奠基性文献 | 确立基本概念 | 直接引用核心定义 |

| 争议性文献 | 凸显研究空间 | 用"然而/值得注意的是"转折 |

三、理论框架:你的学术GPS

有学生问我:"用福柯话语理论分析鲁迅,会不会太老套?"我的回答是:文学论文怎么立论的胜负手,在于理论工具的组装方式。就像把精神分析+媒介理论结合,就能给《狂人日记》研究带来新意。

3.1 理论组合的黄金比例

- 主理论:提供核心分析框架(如叙事学)

- 辅助理论:解决特定子问题(如空间理论分析环境描写)

- 反证理论:预留反驳视角(如用读者反应批评检验文本决定论)

四、研究方法:从文本细读到数字人文

最近帮文学院搭建的晚清小说数据库证明:词频统计能颠覆传统定性结论。当我们发现"病"字出现频率是"爱"字的7倍时,整个团队对"言情小说"的定义都被重构了。

4.1 混合方法设计模板

1. 文本选择:抽样标准(时期/流派/版本)2. 质性分析:隐喻识别→编码归类→模式提炼3. 量化验证:主题模型→社会网络分析4. 三角互证:将数字结果与历史语境对照

五、讨论部分:学术对话的艺术

记住审稿人最讨厌的句式:"综上所述..."。好的文学论文立论方法应该像参加学术沙龙,用这样的句式:

"Smith关于抒情传统的结论(2020),在解释跨文化传播时面临双重挑战:其一...其二...本研究通过...部分解决了第一个困境,但第二个问题提示我们..."

六、给年轻学者的特别建议

最后分享一个立论自检清单:

- 能否用"虽然...但是..."句式完整表述论点?

- 是否在摘要首句就亮出理论贡献?

- 有没有预留"可能的反驳"段落?

下次当你纠结文学论文怎么立论时,不妨试试把选题转化为疑问句。就像我把"沈从文乡土书写"改为"为何1980年代学界集体误读《边城》?",瞬间打开了文化政治学的新维度。记住:所有伟大的文学研究,都是从一个个不甘平庸的问题开始的。

本文由admin于2025-11-01发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 从困惑到清晰:文学论文怎么立论才能让导师眼前一亮? - 请注明出处

更多关于- 从困惑到清晰:文学论文怎么立论才能让导师眼前一亮? - 请注明出处

发表评论