当学术遇上产业:那些论文选题者必须弄懂的行业分类心法

- 学术快问

- 2个月前

- 21

```html当学术遇上产业:那些论文选题者必须弄懂的行业分类心法当学术遇上产业:那些论文选题者必须弄懂的行业分类心法嘿,朋友!是不是正在为论文选题抓耳挠腮,看着“互联...

当学术遇上产业:那些论文选题者必须弄懂的行业分类心法

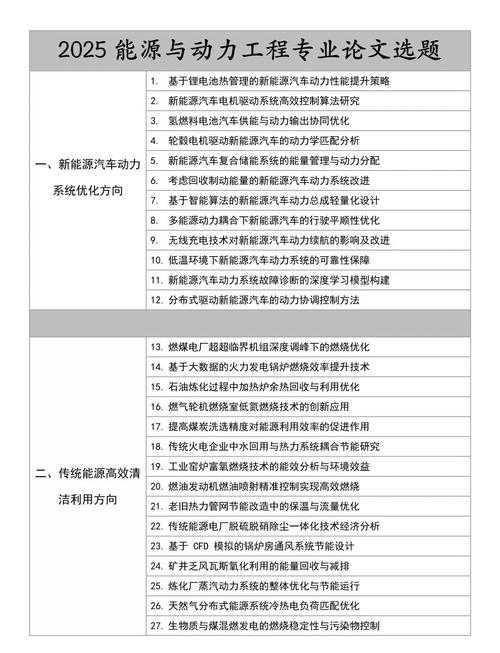

嘿,朋友!是不是正在为论文选题抓耳挠腮,看着“互联网金融”、“生物医药”、“新能源材料”这些高大上的方向,却纠结于数据该去哪找、范围该怎么划?“写论文行业分类怎么分”这个看似基础的问题,往往能卡住一大堆优秀的研究构想。今天,咱们就来掏心窝子聊聊,搞学术研究时,怎么把“行业”这个筐子划清楚、用明白。

一、研究背景:学术与产业的碰撞场

想象一下这个场景:你想研究“人工智能对金融业的影响”。刚下笔就懵了:金融业包括银行、证券、保险、第三方支付?智能投顾算不算?区块链金融归哪里?行业分类系统就是你研究的坐标系,选错了地图,分析再精巧也可能跑偏。现实中你会发现,政策制定者用一套标准(如《国民经济行业分类》GB/T 4754),投资机构偏爱另一套(如GICS),学术数据库又自成体系(如CSMAR、万得)。更头疼的是跨学科研究(如新能源+汽车),到底该抓行业本质还是产品形态?“写论文行业分类怎么分”这个基础问题不解决,后续的模型构建、数据收集、结果解释都可能根基不稳。

二、文献综述:分类江湖的“门派之争”

学术界常用的行业分类系统主要分几大“门派”:

- 管理型门派:如证监会《上市公司行业分类指引》、GICS(全球行业分类系统)、ICB(国际行业基准)。这类划分高度服务于资本市场分析,层级清晰,金融属性强。你在做上市公司研究时,选它数据兼容性最佳。

- 统计型门派:如联合国的ISIC、中国的GB/T 4754、北美的NAICS。这类系统是政府统计和宏观分析的基石,侧重实体经济活动,覆盖范围极广(包括非上市企业),是做行业全景扫描或政策评估的首选。

- 研究型门派:常见于特定领域论文或数据库(如Wind的自主分类)。这些分类可能更聚焦技术前沿(如区分“传统制药”与“生物制药”),便于研究细分议题,但缺乏标准化,横向比较麻烦。

选择哪种学术论文行业分类标准选择策略?关键在于匹配你的研究问题!如果你的核心是产业政策效应,GB/T或ISIC更可靠;如果是资本市场反应,GICS/ICB更贴近现实。千万别忽视这点:“跨学科研究中行业分类的应用难点”就常出在研究者只顾自己学科习惯,而忽略了数据源和可比性。

三、研究问题:我们到底在问什么?

回到核心命题:如何为特定研究设计科学、可行的行业分类方案?这绝非机械套用那么简单,它要求我们回答:

- 我的研究核心是技术、市场还是政策驱动?

- 数据可得性如何?能否支撑我想要的行业分类系统?

- 需要多细的粒度?是“制造业”足够,还是要精细到“集成电路制造”?

- 是否需要自定义分类?边界怎么划才合理、可辩护?

记住:分类本身就是一种理论预设!你选择把A和B归为一类,背后就已经隐含了“它们具有某种关键共性”的假设。

四、理论框架:分类的四维决策模型

基于实践和理论,我提炼了一个“行业分类四维决策树”,帮你理清思路:

| 维度 | 关键问题 | 影响 |

|---|---|---|

| 研究目标 | 解释技术变革影响?分析市场结构?评估政策效果? | 决定侧重技术/产品分类、市场/客户分类还是政策统计分类。 |

| 数据可得性 | 核心数据源兼容哪类标准?有无完整企业/产品名录? | 直接限制可行方案,影响行业数据获取的可靠渠道筛选方法。 |

| 样本特征 | 研究对象是上市公司?产业链环节?技术集群? | 上市公司优先GICS/证监会标准;宏观分析用GB/T/ISIC;新兴技术领域需自定义或组合。 |

| 分析粒度 | 需要门类、大类、中类还是小类? | 并非越细越好,需平衡信息量和样本量(小类样本不足)、数据噪音(细分数据质量波动)。 |

用好这个框架,能大大降低你在跨学科研究中行业分类的应用难点上翻车的概率。

五、研究方法与数据:从理论到实操三步走

纸上谈兵终觉浅,实战经验最值钱。一个可操作的行业分类系统在量化研究中的应用原则如下:

Step 1:框架初选与锚定

根据你的四维分析(研究目标、数据、样本、粒度),选定一个核心标准作为基准锚。比如研究A股上市公司创新绩效,首选证监会2023版或GICS,同时参考国标GB/T 4754-2017做交叉映射和补充。一个小技巧:去数据库(如Wind/CSMAR)把你能用到的相关数据字段和分类名称都导出来看兼容性。

Step 2:边界划定与调整

核心标准可能无法完美覆盖你的研究边界:

案例:研究“智能网联汽车产业链”,核心涉及“汽车制造”(GB/T 36中类)、“软件和信息技术服务业”(GB/T 65)、“通信设备制造”(GB/T 39)。

这时你需要:

- 组合:将这些中类/小类纳入你的“智能网联汽车”研究样本框。

- 自定义:基于产品/技术关键词(如“车规级芯片”、“高精地图”、“V2X通信”)在更细粒度上筛选企业,需明确定义筛选逻辑作为附件。

Step 3:数据验证与清洗

初选样本必须清洗!常见雷区:

- 集团多元化:某企业年报写“多元化经营”,你需要查主营构成,确认其核心收入来源是否落在你的目标行业。很多数据库分类有滞后!

- 数据源冲突:证监会说它是“工业机械”,Wind自定义为“新能源装备”。怎么选?按研究目标,并做敏感性分析。

六、结果与讨论:分类背后的研究启示

基于上述方法,我们团队在“中国绿色技术企业创新效率研究”项目中实践了这套学术论文行业分类标准选择策略:

- 选择GB/T 4754-2017为主锚(符合政策评估目标),并融入GICS绿色产业分类。

- 组合了“新能源设备制造”、“节能环保技术研发”、“环境治理服务”等10个中类。

- 最终样本1382家企业(上市+规上非上市),通过专利、研发投入强度、绿色收入占比等多维度验证其归类的合理性。

关键发现:

1. 分类偏差直接影响效应量级:单纯用“制造业”大类分析,绿色创新对绩效的促进作用被显著低估(样本噪音过大)。

2. 行业异质性明显:新能源设备与节能环保服务企业创新机制存在结构性差异,混合分析会掩盖核心洞见。

这就充分说明,一个好的行业分类系统在量化研究中的应用原则,不仅关乎数据质量,更影响理论发现的深度和准确性。

七、结论与启示:给你的三条黄金法则

聊了这么多,核心就是想让你少踩坑。总结三条可直接复用的学术论文行业分类标准选择策略:

- “先锚定,后定制”:永远优先匹配核心目标和数据源的行业标准,在此基础上做必要调整。

- “透明度即说服力”:凡自定义或组合边界,务必在论文方法附录清晰定义标准、流程、筛选关键词(如专利分类号、产品代码)。

- “敏感度测试护体”:核心结论必须用不同的行业分类系统做鲁棒性检验(e.g. 换GICS试一次结果)。

同时,面对跨学科研究中行业分类的应用难点(比如医工交叉研究),不妨采用“主导产业+核心技术创新点”双重定位:先按主导应用领域(如“医疗设备制造业”)定位企业池,再用技术特征(如“具备AI诊断功能”)精筛样本,并对比行业专家评估结果提升可信度。

八、局限与未来方向:路还长,一起走

坦白说,行业分类永远不会完美,尤其是:

- 新生业态速度太快:元宇宙、AIGC、脑机接口,标准化分类永远慢半拍,研究者得自己摸着石头过河。

- 数据壁垒:非上市中小企业、创新型企业数据公开度低,影响样本覆盖面和行业数据获取的可靠渠道筛选方法的有效性。

未来的路在哪?两个方向值得探索:

- 动态分类智能辅助:利用AI对专利、文献、招股书做语义分析,辅助建立更及时灵活的研究导向型分类。

- 多源异构数据融合:整合供应链数据、网络舆情数据,构建更立体的“企业-产业-技术”多维度图谱替代单维分类。

研究的路虽长,但每一步都算数。希望下次你在设计论文时被问到“写论文行业分类怎么分”,心里已经有一套成熟方案。如果有具体项目卡壳,欢迎随时留言讨论!咱们一起把那层模糊的窗户纸捅破。

```更多关于- 当学术遇上产业:那些论文选题者必须弄懂的行业分类心法 - 请注明出处

发表评论