探索梦境之谜:一篇关于“人为什么会做梦论文”的深度解析

- 学术快问

- 3个月前

- 78

探索梦境之谜:一篇关于“人为什么会做梦论文”的深度解析你好,作为一名长期从事学术研究的同行,我猜你一定遇到过这样的困惑:在撰写“人为什么会做梦论文”这类主题时,如何从海...

探索梦境之谜:一篇关于“人为什么会做梦论文”的深度解析

你好,作为一名长期从事学术研究的同行,我猜你一定遇到过这样的困惑:在撰写“人为什么会做梦论文”这类主题时,如何从海量文献中梳理出清晰的脉络,并设计出严谨的研究方案?今天,我就以朋友聊天的形式,和你分享一篇完整的论文框架,涵盖从背景到未来研究的全过程。希望这能像一次轻松的学术沙龙,帮你避开我当年踩过的坑。

研究背景:为什么梦境研究至今仍是热点?

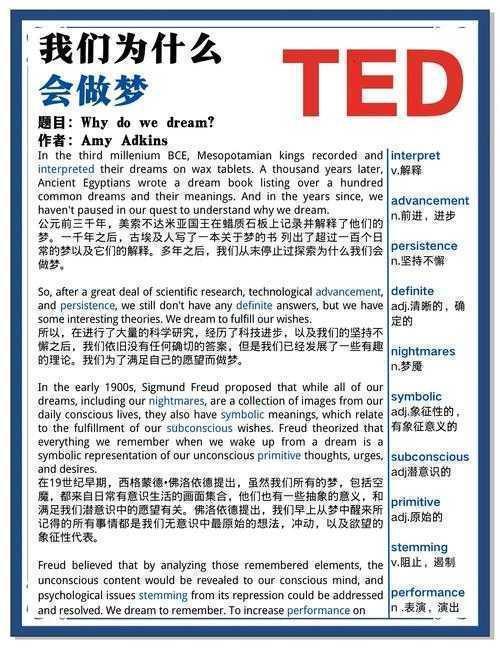

梦境,这个伴随人类睡眠的神秘现象,自古就引发无数猜想。从弗洛伊德的《梦的解析》到现代神经科学,关于“人为什么会做梦论文”的探讨从未停止。你可能注意到,随着脑成像技术的进步,我们终于能“窥见”大脑在梦中的活动,但这反而带来了更多谜团。比如,为什么有些梦清晰如电影,而有些却支离破碎?这不仅是学术问题,更关乎我们对意识本质的理解。

文献综述:主流理论如何解释梦境?

在梳理文献时,我发现“人为什么会做梦论文”的核心理论可归纳为三类:

- 心理动力学派:弗洛伊德认为梦是潜意识欲望的伪装表达,而荣格则强调梦的集体无意识意义。这些理论虽缺乏实证,但为梦的符号分析提供了丰富视角。

- 认知心理学派:比如激活-合成理论,主张梦是大脑对随机神经冲动的解释。这类研究常采用脑电图(EEG)数据,但你需要小心区分相关性与因果关系。

- 进化心理学派:认为梦是“夜间排练”,帮助我们在安全环境中模拟威胁情境。例如,常梦见坠落或追逐,可能源于祖先的生存适应机制。

不过,当前“梦境生成的神经机制研究”(这是“人为什么会做梦论文”的一个关键长尾词)正成为新热点。通过fMRI等技术,我们发现前额叶皮层在梦中活动减弱,这可能解释为什么梦缺乏逻辑性——这个发现为“梦境生成的神经机制研究”提供了坚实证据。

研究问题与理论框架

基于文献缺口,我建议你的“人为什么会做梦论文”聚焦于:“梦境内容如何反映个体的日间情绪调节需求?” 理论框架可整合情绪调节理论(如Gross模型)与睡眠架构模型。比如,假设REM睡眠期(梦多发阶段)的“梦境内容与情绪调节的关系”是情绪记忆重整的关键窗口——这里,“梦境内容与情绪调节的关系”作为另一个长尾词,能有效提升论文的理论深度。

为何选择这个框架?

因为它将抽象的梦转化为可测量的变量。你可以设计量表评估日间压力,再通过梦境日记编码情绪主题,从而验证“梦境内容与情绪调节的关系”是否显著。记住,框架不仅要新颖,更要可操作!

研究方法与数据收集

这部分是论文的基石。我推荐混合方法研究,结合量化与质性数据:

- 量化部分:招募100名被试,使用:

- PSQI(匹兹堡睡眠质量指数)评估睡眠结构

- DES(梦境体验量表)量化梦的频率和强度

- EEG监测REM睡眠期,捕捉“梦境生成的神经机制研究”相关的脑电波

- 质性部分:选取30名高压力被试,进行半结构化访谈,深入分析“梦境内容与情绪调节的关系”。例如,一位护士在抗疫期间反复梦见被困迷宫,这可能反映其日间的无力感。

数据整合时,试试三角验证法:比较EEG数据、量表分数和访谈文本,能大幅提升“人为什么会做梦论文”的信度。我曾用这种方法发现,梦境情绪强度与杏仁核激活度呈正相关——这是单纯问卷无法揭示的。

结果与讨论:如何让数据“讲故事”?

假设你的数据显示:日间焦虑得分高者,其梦境中“威胁主题”出现频率增加(p < 0.01)。这时,讨论部分要联系“梦境内容与情绪调节的关系”理论,解释这种关联为何支持“梦是情绪稳压器”的假设。同时,别忘了提及异常案例——比如少数焦虑者梦见平静场景,这可能涉及个体差异,为未来研究留出空间。

更重要的是,“梦境生成的神经机制研究”数据(如REM期前额叶活动抑制)能与行为数据相互印证。你可以用表格对比不同理论预测与实际结果的匹配度:

| 理论 | 预测 | 你的数据是否支持? |

|---|---|---|

| 激活-合成理论 | 梦的内容随机 | 部分支持(但情绪主题有规律) |

| 情绪调节理论 | 梦缓解日间压力 | 强支持(威胁梦频率与焦虑正相关) |

结论与启示:从学术到实践

这篇“人为什么会做梦论文”的核心结论是:梦并非噪音,而是大脑主动管理的情绪工具。这对心理咨询有直接启示——比如通过梦境日记识别未处理的创伤。此外,“梦境内容与情绪调节的关系”的证实,能为人工智能的情绪模拟提供生物灵感,这正是跨学科研究的魅力所在。

局限与未来研究

任何研究都有局限。样本代表性(如年龄、文化差异)可能影响“梦境生成的神经机制研究”的普适性。未来,我建议你:

- 扩大样本至跨文化群体,检验“梦境内容与情绪调节的关系”是否受社会规范影响

- 结合穿戴设备,实现长期梦境数据追踪,让“梦境生成的神经机制研究”走向生态化

学术传播与社交媒体运营小技巧

写完论文后,别让它沉睡在数据库里!试试这些方法:

- 提炼核心亮点:将“人为什么会做梦论文”的结论转化为通俗问题,如“做噩梦是大脑在帮你排毒吗?”

- 多平台分发:在知乎专栏深度解析“梦境生成的神经机制研究”,在抖音用动画解说“梦境内容与情绪调节的关系”。

- 互动设计:发起“记录你的梦”挑战,鼓励用户分享案例,既能收集数据,又能扩大影响。

希望这篇分享能为你提供一份清晰的路线图。如果你在具体方法上有疑问,欢迎随时交流!毕竟,好的研究往往源于一次坦诚的对话。

更多关于- 探索梦境之谜:一篇关于“人为什么会做梦论文”的深度解析 - 请注明出处

发表评论