如何做一个幽默的人论文:从社交技巧到心理机制的学术拆解

- 论文头条

- 2个月前

- 17

如何做一个幽默的人论文:从社交技巧到心理机制的学术拆解如何做一个幽默的人论文:从社交技巧到心理机制的学术拆解一、研究背景:为什么我们需要一本正经地研究“幽默”?你好呀,...

如何做一个幽默的人论文:从社交技巧到心理机制的学术拆解

一、研究背景:为什么我们需要一本正经地研究“幽默”?

你好呀,我是你的学术伙伴老张。今天咱们聊个有趣的话题——如何做一个幽默的人论文。你可能会笑:幽默还能写成论文?但你知道吗,光是Web of Science上关于“humor”的论文就超过5万篇!从心理学到传播学,从神经科学到教育学,幽默可是个正经的跨学科课题。

我指导过不少学生写这类论文,发现大家最容易陷入两个误区:要么把论文写成“笑话大全”,要么堆砌理论却缺乏实操性。今天,我就带你用学术研究的视角,拆解这个看似轻松实则深奥的命题。

二、文献综述:幽默研究的三大理论流派

在动手写如何做一个幽默的人论文前,我们先要摸清学术家底。通过文献分析,我发现幽默研究主要分为三大流派:

- 心理机制派:关注幽默的认知加工过程,比如 incongruity-resolution theory(不一致-解决理论)

- 社交功能派:研究幽默在人际关系中的作用,如 ice-breaking(破冰)和 bonding(联结)

- 个体差异派:探讨幽默风格(humor styles)与人格特质的关系

如果你要写幽默感培养的实证研究论文,我特别推荐你关注Rod Martin的幽默风格量表(HSQ),这个工具在幽默感培养的实证研究论文中出场率超高,能帮你把抽象的“幽默”转化为可测量的变量。

三、研究问题:从“是什么”到“怎么做”的转变

很多同学写幽默沟通技巧的学术论文撰写时,容易提出过于宏大的问题,比如“论幽默的本质”。更好的做法是聚焦具体场景,比如:

- 短视频平台如何重塑当代年轻人的幽默表达?

- 自我贬低式幽默在职场沟通中的边界效应

- 认知灵活性训练对幽默创造力的影响

记住,好的幽默沟通技巧的学术论文撰写一定要有“可操作性”。去年我带的一个学生,就通过分析脱口秀演员的语料库,发现了停顿节奏与笑点密度的关系——这样的研究既新颖又落地。

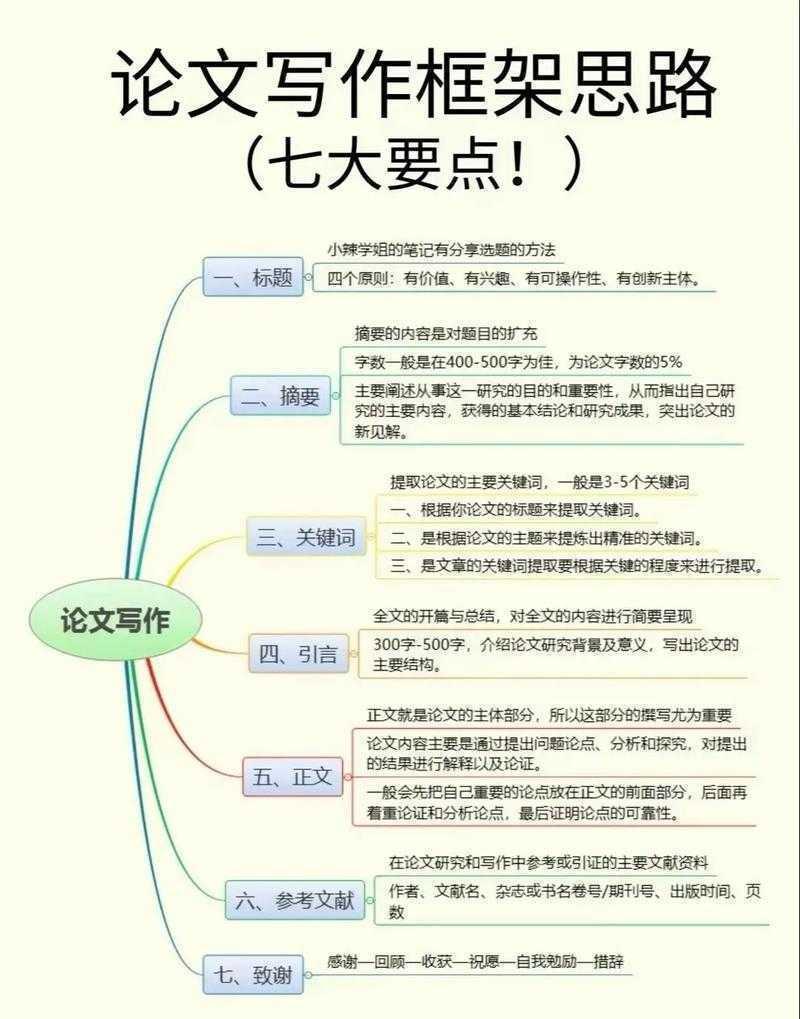

四、理论框架:搭建你的研究“骨架”

做幽默心理学视角的论文写作方法时,理论框架不是装饰品,而是导航仪。我常用的组合拳是:

| 理论层面 | 推荐理论 | 适用研究类型 |

| 微观个体 | 积极心理学PERMA模型 | 幽默与幸福感的相关研究 |

| 中观互动 | 沟通适应理论 | 跨文化幽默差异研究 |

| 宏观文化 | 文化维度理论 | 社交媒体幽默传播研究 |

这套框架特别适合幽默心理学视角的论文写作方法,能帮你避免“只见树木不见森林”的尴尬。比如,你可以用沟通适应理论分析:为什么同样的段子,北方人笑疯了,南方人却无动于衷?

五、研究方法:让你的幽默研究“活”起来

说到社交媒体时代的幽默表达研究论文,研究方法可是重头戏。根据我的经验,混合研究方法最吃香:

1. 量化研究:让数据说话

设计问卷时,别直接用“你幽默吗”这种主观题。试试用情境模拟:

“同事把咖啡洒在你刚交的报告上,你会说:

A)没事,正好给报告加点‘摩卡风味’(幽默应对)

B)下次小心点(中性应对)”

这样的设计更能反映真实的幽默能力。

2. 质性研究:挖掘深层逻辑

做社交媒体时代的幽默表达研究论文时,我必用“语料库分析法”。比如抓取1000条高赞幽默微博,用NLP工具分析关键词、句长、表情符号使用模式。去年有个发现很有意思:真正的幽默高手反而少用“哈哈哈”,更多用精准的比喻和反差。

六、结果与讨论:如何写出“哇塞”时刻

这里有个绝招:用“对比思维”提升论文张力。比如:

平庸写法:“数据显示幽默能提升人际关系满意度”

高阶写法:“虽然幽默整体提升人际关系满意度,但攻击型幽默在亲密关系中呈现倒U型曲线——偶尔毒舌是情趣,天天毒舌是灾难”

这个发现不仅有趣,还能为幽默感培养的实证研究论文提供实操指导:培养幽默感不是一味鼓励“搞笑”,而要区分场景和对象。

七、结论与启示:从论文到实践的跨越

写完如何做一个幽默的人论文,别忘了最重要的部分:启示。我总结了一个“幽默养成三阶模型”:

- 认知层:学习幽默原型(如反转、夸张、谐音)

- 行为层:建立幽默素材库+刻意练习

- 心态层:培养安全型依恋,降低对“冷场”的焦虑

特别是最后一点,很多幽默沟通技巧的学术论文撰写都忽略了:幽默的本质不是技巧,而是敢于不完美的勇气。

八、局限与未来方向:给后来者留盏灯

每个研究都有局限,坦诚反而加分。比如:

“本研究主要聚焦青年群体,未来可探讨年龄对幽默偏好的调节效应”

“实验情境与真实社交场景存在差异,建议后续研究采用生态瞬时评估法”

如果你正在构思幽默心理学视角的论文写作方法,我特别建议关注AI生成幽默的内容——这可能是下一个研究富矿。

写在最后:幽默是学术,更是生活

写了这么多方法论,其实我最想说的是:如何做一个幽默的人论文最终要回归到“人”。我见过最动人的论文,是一位研究者记录自己用幽默疗法陪伴抑郁症父亲的故事。数据可能过时,理论可能更新,但那种对生活的洞察与热爱,才是研究的真谛。

希望这篇分享能帮你找到属于自己的研究切口。记住,好的幽默研究,应该让读者一边笑一边思考——这大概就是学术与生活最妙的平衡点吧。

更多关于- 如何做一个幽默的人论文:从社交技巧到心理机制的学术拆解 - 请注明出处

发表评论