揭秘高效科研:从构思到成稿,如何用AI生成论文的完整范式

- 论文教程

- 3个月前

- 57

嗯,读者你好!作为一名在学术圈摸爬滚打多年的研究者,我猜你点开这篇文章,多半是既对AI强大的生成能力感到好奇,又对如何将它真正、合规、高效地用于严肃的论文写作心存疑虑。...

揭秘高效科研:从构思到成稿,如何用AI生成论文的完整范式

一、研究背景:我们为何要讨论AI辅助论文写作?

朋友们,不知道你有没有这样的经历:面对一个全新的研究领域,光是文献综述就让人头大,感觉像是掉进了知识的海洋却差点溺水。或者,数据收集了一大堆,却不知从何开始分析,论文提纲写了又删,删了又写,效率极低。这正是AI可以大显身手的地方。

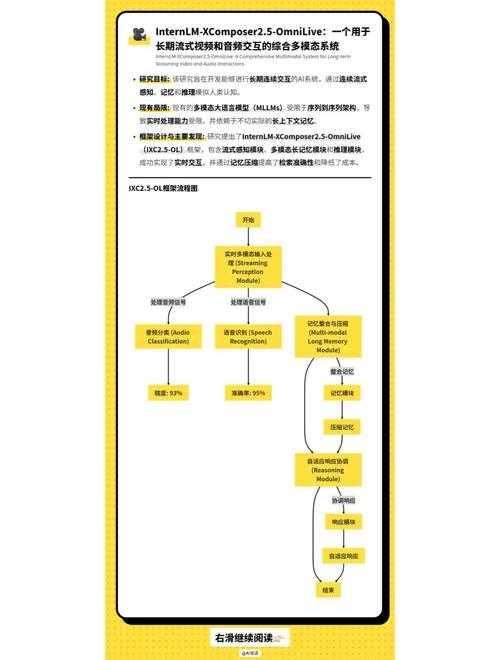

近年来,以大语言模型(如GPT系列、文心一言等)为代表的AI技术取得了突破性进展。它们不再仅仅是聊天机器人,而是具备了强大的文本理解、内容生成、逻辑推理和代码编写能力。这为学术研究带来了革命性的工具。但关键在于,我们必须明确AI的定位:它是助理,不是主笔。它的价值在于帮助我们突破思维瓶颈、优化工作流程,而不是替代我们的批判性思考和学术诚信。

1.1 一个真实的案例

我的一位博士生朋友,研究方向是“社交媒体对青少年心理健康的影响”。她收集了上万条微博数据,却苦于找不到合适的理论框架来分析。后来,她尝试让AI根据她的关键词(如“社会比较理论”、“使用与满足理论”)生成一份理论框架的初步对比分析报告。AI在几分钟内就梳理出了五六个相关理论的核心观点、适用性和局限性。这虽然不能直接用作论文内容,但却极大地启发了我朋友,帮她快速锁定了最合适的理论,节省了近一周的文献阅读时间。这个案例生动地展示了如何用AI生成论文前期的灵感与框架。

二、文献综述:AI在学术写作中的角色演变

其实,AI辅助写作并非新鲜事。早期的语法检查工具(如Grammarly)和文献管理软件(如EndNote)就可以看作是AI的雏形。但当前的生成式AI已经将这种辅助提升到了一个新的维度。

通过对现有文献的梳理,我们可以将AI在论文写作中的角色归纳为以下几点:

- 灵感激发者(Idea Generator):当你研究思路枯竭时,可以向AI描述你的领域和兴趣点,让它生成一系列可能的研究问题或假设。

- 文献搜索助理(Literature Search Assistant):AI可以帮你提炼关键词,甚至模拟学术数据库的搜索逻辑,提供更精准的文献检索建议。

- 初稿构建者(Draft Builder):基于你提供的提纲和核心观点,AI可以快速生成段落初稿,帮你克服“写作障碍”。

- 语言润色者(Language Polisher):AI可以帮你将生硬的中式英语转化为地道的学术英语,或者优化中文表达的流畅度和专业性。

然而,文献中也普遍强调了一个核心原则:人类必须全程主导。AI生成的内容必须经过严格的事实核查、逻辑验证和学术化改写,绝不能直接抄袭。

三、研究问题与理论框架

基于以上背景,我们这篇“非正式论文”的核心研究问题是:在确保学术诚信的前提下,研究者如何构建一个系统性的工作流程,将生成式AI有效整合到论文写作的不同阶段,从而提升研究效率与质量?

3.1 我们的理论框架:人机协同智能(Human-AI Collaborative Intelligence)

这个框架认为,AI和人类各有所长。AI擅长处理海量数据、快速生成模式和内容;而人类则擅长批判性思考、提出创新性观点和进行价值判断。如何用AI生成论文的本质,就是如何将两者的优势完美结合。

具体来说,这个框架指导我们:

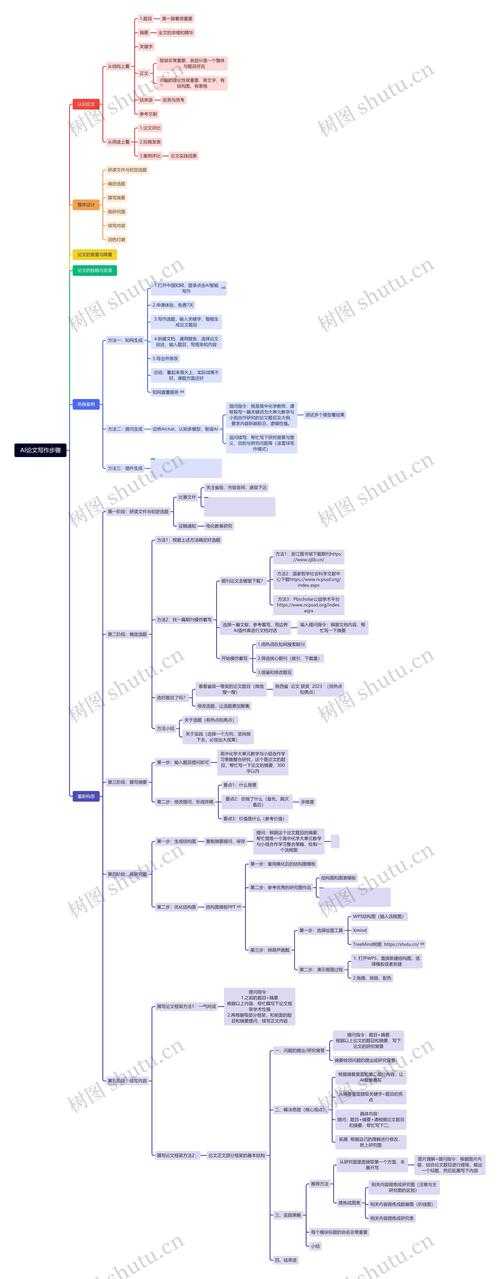

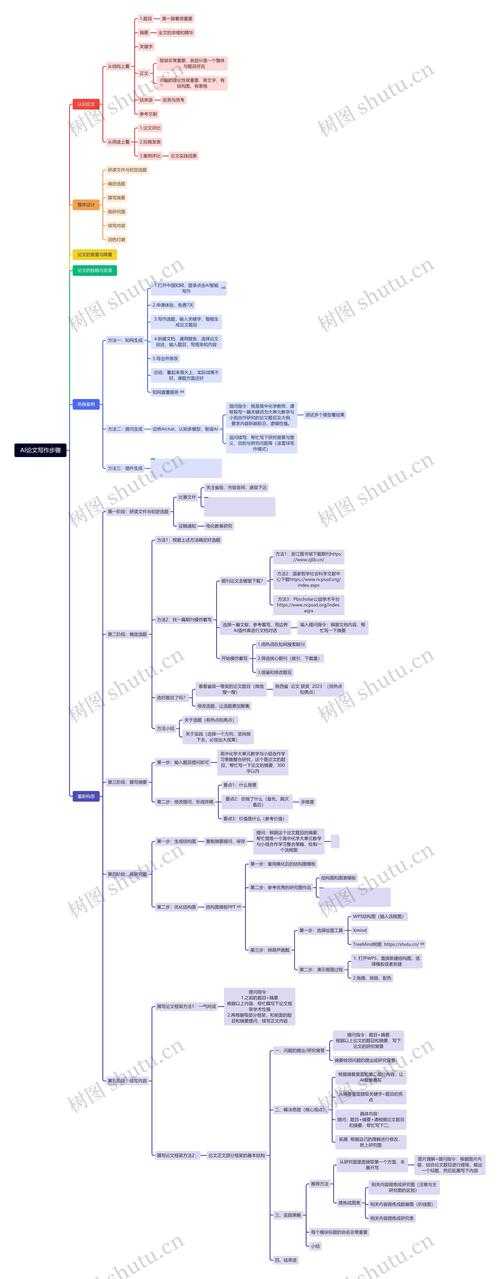

- 任务分解:将论文写作分解为选题、文献综述、方法设计、数据分析、写作、修改等子任务。

- 优势匹配:明确每个子任务中,AI和人的优势分别是什么。

- 流程设计:设计一套人机交互的流程,确保人类始终掌控最关键的研究决策。

四、研究方法与数据:一套可落地的操作指南

好了,理论说再多不如实战。下面我结合自己的经验,分享一套具体的AI辅助论文写作的流程与方法。这套方法的核心在于精准的提示词(Prompt)工程。

4.1 阶段一:选题与文献综述

技巧分享:

- 提示词模板:不要只问“帮我找个题目”。试试这样:“我是一名[你的领域,如:教育学]的研究生,对[你的兴趣点,如:在线教育的效果]很感兴趣。请基于近三年的研究热点,为我生成5个创新性的、具有研究价值的论文题目建议,并简要说明每个题目的研究 gap。”

- 数据优化:AI可能会“捏造”不存在的文献。所以,它生成的文献综述初稿,必须用Google Scholar、CNKI等权威数据库进行反向验证。

4.2 阶段二:研究设计与数据分析

技巧分享:

- 方法选择:你可以向AI描述你的研究问题和数据类型,让它推荐合适的研究方法(如,用哪种统计模型?是否适合做质性分析?)。

- 代码辅助:对于定量研究,AI(如ChatGPT的代码解释器功能或专门的编程AI)可以帮你编写数据分析代码(Python/R),甚至解释代码的含义和结果,这对编程新手极其友好。

重要提醒:AI生成的代码和统计结果,你需要完全理解其原理和含义后才能使用,否则可能会得出错误结论。

4.3 阶段三:论文写作与润色

技巧分享:

- 提纲生成:将你的核心论点告诉AI,让它生成一个详细的论文提纲。你可以在此基础上进行大幅调整,这比从零开始要轻松得多。

- 段落拓展:为你写好的主题句,让AI进行拓展和论证。例如:“请围绕‘社交媒体过度使用导致青少年焦虑感上升’这一观点,写一个约200字的段落,并提供实证研究证据。”

- 语言润色:将你写好的中文段落丢给AI,指令为:“将以下学术文本润色,使其更符合顶级中文期刊的发表规范,保持专业性和逻辑性。”

五、结果与讨论:效率提升与潜在风险

根据我和同行们的实践,正确使用上述方法,可以在文献综述、初稿撰写和语言润色环节节省40%-60%的时间。这让我们能将更多精力投入到最核心的研究设计、深度思考和观点创新上。

但是,我们必须坦诚地讨论风险:

- 学术不端风险:直接提交AI生成的内容是明确的学术不端行为。你必须声明AI的使用情况,并对所有内容负责。

- 信息失真风险:AI可能产生“一本正经的胡说八道”,即看似合理实则错误的信息。

- 思维惰性风险:过度依赖AI可能会削弱研究者自身的批判性思维和写作能力。

因此,讨论的结论是:AI是一把双刃剑,用之有道则事半功倍,放任自流则后患无穷。

六、结论与启示:给你的实用建议

聊了这么多,我们来总结一下。关于如何用AI生成论文,我想给你三条最核心的建议:

- 态度上,要作为“研究助理”来用,而非“枪手”。你永远是论文的“第一作者”,AI只是工具。

- 操作上,掌握“提示词工程”是关键。你给AI的指令越清晰、越具体,它反馈的结果就越有价值。

- 流程上,坚持“人类最终审核”原则。对AI生成的一切内容,都要进行事实、逻辑和学术规范的严格把关。

此外,在学术传播上,如果你在博客或社交媒体分享你的研究,也可以利用AI来帮你生成更吸引人的科普摘要或推文,这能有效扩大你研究的影响力。

七、局限与未来研究

当然,我们今天讨论的方法也有局限。比如,它更适用于结构相对规范的实证类论文,对于需要极强哲学思辨和理论创新的纯人文类论文,AI的帮助可能有限。

未来,随着多模态AI和具身智能的发展,AI或许能更深入地参与到实验设计、数据收集等更前端的科研环节。但无论如何,研究者自身的学术素养和独立思考能力,永远是科技无法替代的核心竞争力。

希望这次的分享能对你有所启发。如果你在实践过程中有任何心得或困惑,欢迎随时交流!祝你的科研之路,因AI而更高效、更精彩!

更多关于- 揭秘高效科研:从构思到成稿,如何用AI生成论文的完整范式 - 请注明出处

发表评论