论文救命指南:当你在电脑前抓狂时,终于搞懂了「写论文什么时候加脚注」!

- 论文教程

- 3个月前

- 61

```html论文救命指南:当你在电脑前抓狂时,终于搞懂了「写论文什么时候加脚注」!嘿,是不是正对着屏幕发呆,纠结着这句话到底该不该加脚注?或是被导师的红笔批注“此处欠...

论文救命指南:当你在电脑前抓狂时,终于搞懂了「写论文什么时候加脚注」!

嘿,是不是正对着屏幕发呆,纠结着这句话到底该不该加脚注?或是被导师的红笔批注“此处欠出处”弄得心烦意乱?我太懂你了!这看似是个小问题,实则贯穿学术写作的命脉。今天咱就像朋友聊天一样,掰开了揉碎了聊聊「写论文什么时候加脚注」这码事儿,帮你少踩点坑。

一、别小看脚注:它比你想象的更重要!

记得我刚读研时,天真地认为脚注只是给导师看的“装饰品”,结果第一篇课程论文就被批得体无完肤。导师一针见血:“学术写作的本质是对话与承继,不加脚注,你怎么证明你不是在‘无中生有’?” 这句话点醒了我。写论文什么时候加脚注,首先关乎学术伦理和规范。

(一) 脚注的核心使命是什么?

说白了,脚注承担着几个关键任务:

- 引证溯源:清晰标明每一个核心观点、数据、引语的出处,这是学术诚信的基石。如果你借用了他人的理论模型,不加脚注?那就是学术不端的地雷区。

- 补充解释:对于某些重要但可能打断正文流畅性的细节(如术语的精确定义、某个冷僻方法的简介、辅助数据的说明),用脚注提供恰到好处的补充。

- 拓展讨论:对与正文论点高度相关但过于展开可能影响主线的内容(如一个有趣的旁证、一个值得商榷的论点),脚注能容纳这些“深度彩蛋”。

核心原则就一个:服务于读者清晰理解又不干扰主线阅读。

二、文献怎么说?学界对「写论文什么时候加脚注」的共识

我梳理了大量风格指南和写作手册(Chicago, APA, MLA, GB/T 7714等),以及顶尖期刊的投稿要求,发现关于**脚注使用的具体场景**,虽然细则略有差异,但以下核心规则高度一致:

(一) 引证必须加,这是铁律!

无论你是直接引用原文一句经典论断,还是转述(Paraphrasing)了约翰·D的整个理论框架,引证时必须加脚注(或者尾注/文内引注)。这是体现你研究严谨性最直接的方式。论文写作过程中不加脚注引用文献,无异于给自己埋下评审雷区。

案例:你在论述社会网络分析方法时,引用了Granovetter的“弱连接优势”理论。即便你用自己理解的话转述了核心观点,也必须加脚注指向Granovetter 1973那篇奠基性论文。

(二) 次要信息,脚注是好归宿

哪些算次要信息?关键在于这些信息对理解你的核心论证是否必不可少?如果不是,塞进脚注更清爽:

- 术语解释:当你必须使用一个专业术语(比如“建构主义编码”),但大部分读者可能不熟悉,用脚注简要定义一下,胜过在正文停住脚。让论文术语解释更流畅,脚注帮了大忙。

- 数据补充:你引用了一个重要的统计结果(比如“75%的用户表示满意”),但问卷具体问了什么?选项设置如何?详细问卷题目放脚注,让正文更聚焦结果意义。我见过太多学生把问卷细节硬塞进正文,导致论证主线破碎。

- 旁枝论述:某一点论证引发了你有另一个很有趣的想法/佐证,但与当前章节核心目标关联度不高。忍住放到脚注里,既展示了你的思考深度又不跑题。这就是脚注管理次要信息的艺术。

(三) 学科差异:不可忽视的语境

写论文什么时候加脚注也看“江湖规矩”!

| 学科类别 | 脚注频率倾向 | 主要用途 | 典型风格指南 |

|---|---|---|---|

| 历史学、文学、哲学(人文学科) | 非常高 | 引证、解释典故、术语、作者观点详述、提供原始史料线索 | Chicago Notes-Bibliography (常用脚注) |

| 法学、政治学(部分社科) | 高 | 引证法律条文、判例、详细论证支撑材料、学理争议回应 | Bluebook, OSCOLA |

| 经济学、心理学、部分管理学(量化社科) | 中低(趋向文内引证+尾注/附录) | 技术性细节说明、数据处理方法补充、复杂表格/变量解释 | APA (多用文内引证+文末参考文献,脚注侧重内容补充) |

| 计算机科学、工程学(自然科学与技术) | 非常低 | 极少用,补充信息多放附录或参考文献 | IEEE (极少用脚注) |

核心技巧:模仿!想投顶级期刊?找5-10篇该领域近期发表的典范论文,仔细分析人家的脚注使用策略!

三、实战避坑:你踩过这些「写论文什么时候加脚注」的雷吗?

结合自己和指导学生的血泪经验,总结几个高发错误场景:

(一) 该加不加——“此地无银三百两”型

情景:你说“研究表明”,结论非常惊人。

问题:什么研究?谁做的?在哪发表的?都不说?评审直接怀疑是你瞎编的。结果悲剧:轻则退回修改,重则涉嫌学术不端。

对策:遇到“众所周知”、“研究表明”、“XX学派认为”,90%需要加脚注找依据!

(二) 过度加注——“脚注喧宾夺主”型

情景:一句话恨不得拆成三句讲,每个分句都加一个脚注解释。

问题:阅读体验支离破碎,脚注内容过于琐碎(比如解释“样本量为100人”里的“样本量”)。

对策:合并同类项!能用文内括号解决的不用脚注;纯常识性术语无需脚注解释;长段补充说明考虑放附录或整合到正文论证中。

(三) “脚注=垃圾桶”型

情景:把跟正文实在搭不上边的想法、无关紧要的个人感慨、甚至吐槽都塞进脚注。

问题:极其不专业!降低论文整体格调。

对策:脚注内容必须遵循引证或补充核心论证信息的原则。无关的私货,删!

四、给你的实操锦囊:让脚注成为写作利器

不想被脚注折磨?这套方法拿去直接用:

(一) 写作同步法:边写边注,拒绝“事后填坑”

技巧:

- 当你在写作中:引用观点/数据时马上加脚注(即使没想好精确页码);或觉得某个点需要解释又怕影响流畅性时,做个标记(比如打上 [FN])。

- 完成一个完整小节后,立刻回来处理这些标记点,完成脚注内容填充。你会发现,「写论文什么时候加脚注」这个困惑在写作过程中就被提前解决了大半!

优点:避免遗漏引证;保证脚注与上下文逻辑紧密;大幅提高后期校对效率。

(二) 借助工具:让脚注管理飞起来

推荐利器:

- EndNote / Zotero / Mendeley:引用文献神器。插入文献时自动按要求生成脚注(或文内引证+参考文献),格式自动统一,修改文献来源后一键更新所有相关引注。做学术传播时,这些工具也是高效分享文献库的秘诀。

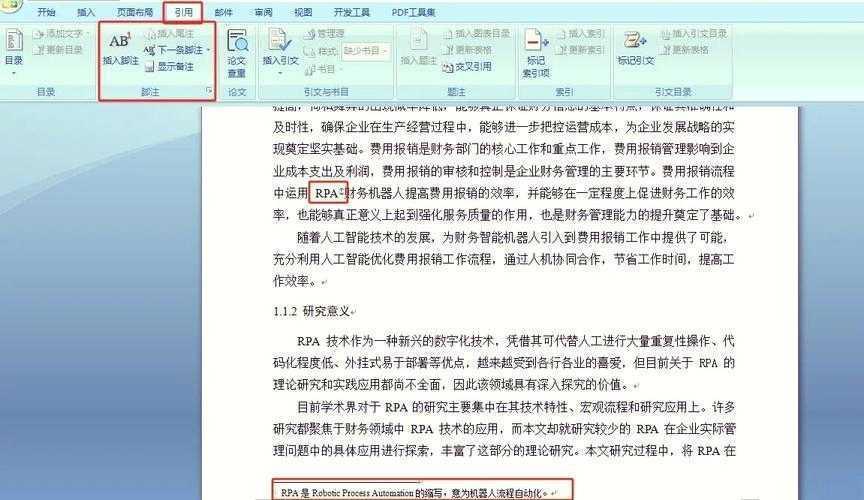

- Word / WPS “插入脚注”功能:虽然基础,但务必精通格式设置(编号格式、位置、符号等)。熟悉快捷键(Alt+Ctrl+F在Word中插入脚注)能省不少时间。

五、结论:脚注非小事,规范方致远

说到底,搞清楚写论文什么时候加脚注,核心在于把握:

引证必须加(诚信之本) + 补充应适度(服务于主线) + 遵守学科规约(融入学术共同体)。

别让小小的脚注成为你论文质量的软肋。精确、恰当、规范的脚注,是你的研究可信度的护身符,也是体现你专业素养的名片。让论文引用更规范,脚注是基石。

局限性提醒:

这篇文章虽然梳理了一般规则,但:

- 具体到一篇论文,一定要查阅目标期刊/机构/导师的具体要求。这永远是你的最高准则。

- 文中提到的学科倾向基于普遍认知和部分数据分析,但不同分支、不同期刊差异依然很大。

未来行动建议:

- 建立个人脚注规范库:收集你领域内不同期刊(尤其是目标期刊)的“作者指南”或范文,专门摘录脚注使用要求,整理成表。分享这些规范库到学术社交圈(如ResearchGate或微信群),也能帮到同路人。

- 养成“引证即加注”的肌肉记忆:写作时,引用了,就立刻动动手指插入脚注(或引注)。

- 虚心请教导师或师兄师姐:拿自己一段带脚注的文本请他们看看风格是否合适。

朋友们,愿你们以后写论文,再也不会因为“脚注恐惧症”而揪头发了!顺畅写作,从掌握脚注开始。你的研究,值得更专业的表达!

```更多关于- 论文救命指南:当你在电脑前抓狂时,终于搞懂了「写论文什么时候加脚注」! - 请注明出处

发表评论