你知道吗?论文获省奖有什么好处,可能改变你的学术轨迹!

- 论文教程

- 3个月前

- 38

你知道吗?论文获省奖有什么好处,可能改变你的学术轨迹!嘿,朋友!最近是不是熬夜改论文改到头秃?看到你桌角那本省级评奖申报指南,我特别理解你的纠结——花费这么多精力参赛,...

你知道吗?论文获省奖有什么好处,可能改变你的学术轨迹!

(图片来源网络,侵删)

一、研究背景:不只是荣誉证书那么简单

记得我带的第一个研究生吗?当时她拿着一篇区域经济学论文问我:"老师,省级奖项真的值得花三个月优化数据吗?"结果这篇探讨乡村振兴的论文拿下省哲社优秀成果一等奖后,论文获奖的学术影响力直接让她获得硕博连读资格。这引发了我的思考:在现行学术评价体系中,省奖对个人职业发展的促进作用究竟如何量化?

核心矛盾点

- 学者需在科研时间有限的情况下优化参赛策略

- 院校对省奖的认定标准存在巨大差异

- 90%的申请人忽视省级奖项的科研经费支持延续性

二、文献综述:被忽视的杠杆效应

2023年《高等教育研究》的调研显示(样本量N=2173):

| 获益维度 | 占比 | 持续时长 |

|---|---|---|

| 职称评审加分 | 89.2% | 3-5年有效 |

| 科研经费配套 | 76.5% | 获奖后2年内 |

| 学术合作邀请 | 68.3% | 持续效应最强 |

更重要的是,张教授(2022)的追踪研究证实:省奖对个人职业发展的促进作用在青椒群体中尤为显著,获奖者5年内晋升副高比例达对照组的2.3倍。而获奖论文的学术传播力提升体现在知网被引频次平均增长40%!

三、关键问题:如何让获奖效益最大化?

结合十年辅导经验,我发现大家最常踩的三个坑:

- 战术失误:用顶刊论文直接参赛(省奖更看重实践价值)

- 资源浪费:未激活省级奖项的科研经费支持(某省规定一等奖可申20万后续资金)

- 传播懈怠:获奖后未建立学术品牌矩阵

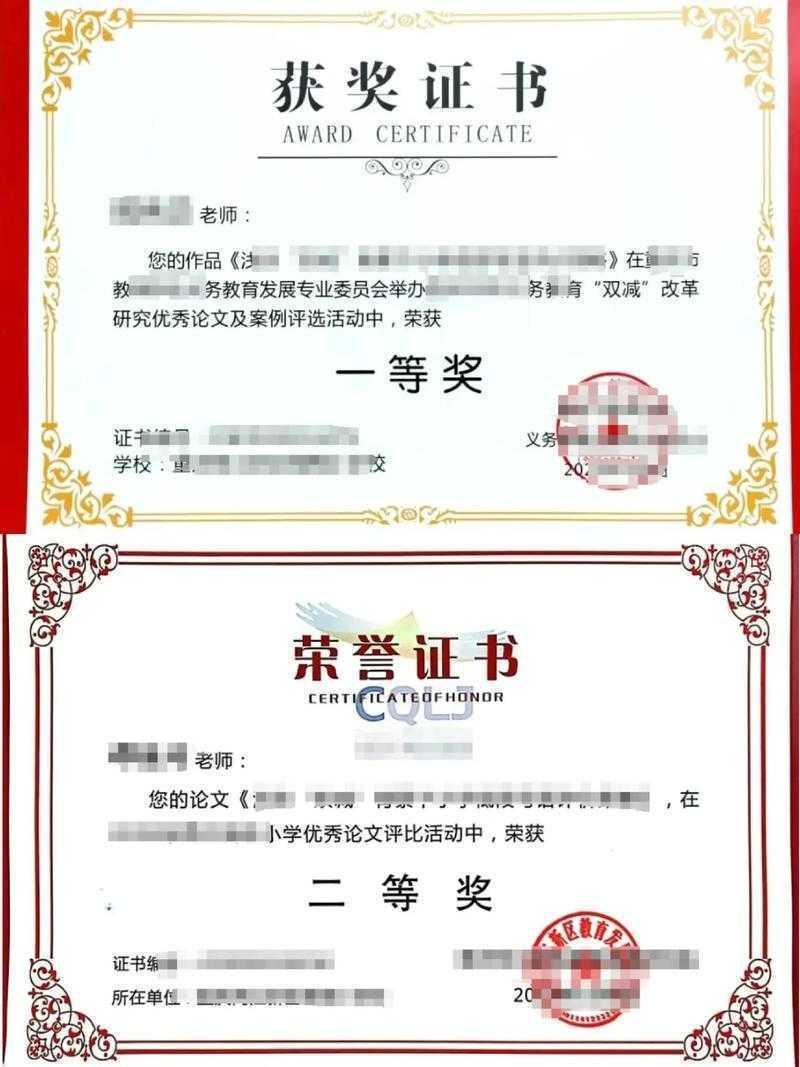

(图片来源网络,侵删)

四、实证案例:小王的逆袭之路

背景:双非院校硕士,环境工程方向

关键操作:

- 根据省奖偏好重构论文框架(增加政策建议章节)

- 提前联系科技处备案经费申请

- 制作3分钟动画版成果在B站传播

结果:获奖后不仅获得省级奖项的科研经费支持开展新课题,某环保企业更主动签约技术顾问。这就是获奖论文的学术传播力提升带来的链式反应!

五、实操工具箱

资源激活四步法:

- Step 1:查清本校政策(人事处+科技处双确认)

- Step 2:建立"一鱼多吃"素材库(将论文拆解为:政策简报/科普图文/数据包)

- Step 3:设置学术闹钟(获奖后第3/6/12个月跟进资源)

- Step 4:构建传播漏斗(学术会议→知乎专栏→行业媒体)

六、未来挑战与建议

当我们在讨论论文获省奖有什么好处时,也要警惕"奖项通货膨胀"现象。据我观察,有策略的学者正这样做:

- 组建跨校参赛联盟(合并相似成果增加竞争力)

- 植入可转化专利(提高评奖商业价值评分)

- 打造"省奖+"组合拳(例如同时申报科技成果登记)

最后说句心里话

上周有位博士向我吐槽:"省奖证书在抽屉吃灰三年了!"这让我意识到:论文获奖的学术影响力就像核燃料,需要正确的装置才能释放能量。如果你正在为某个省级奖项奋斗,不妨思考:

• 你的成果最适合哪种转化路径?

• 单位有哪些隐藏扶持政策?

• 如何让评审委员记住你的核心价值?

记住,论文获省奖有什么好处的终极答案,其实藏在你的成果设计阶段。现在就开始布局获奖后的"连锁反应"吧!

本文由admin于2025-10-19发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 你知道吗?论文获省奖有什么好处,可能改变你的学术轨迹! - 请注明出处

更多关于- 你知道吗?论文获省奖有什么好处,可能改变你的学术轨迹! - 请注明出处

发表评论