学术写作避坑指南:论文框架包括什么?让你的研究不再散架

- 论文教程

- 3个月前

- 77

学术写作避坑指南:论文框架包括什么?让你的研究不再散架研究背景:为什么需要关注论文框架?朋友,还记得你第一次面对空白的Word文档时的那种迷茫感吗?我记得指导的第一个博...

学术写作避坑指南:论文框架包括什么?让你的研究不再散架

研究背景:为什么需要关注论文框架?

朋友,还记得你第一次面对空白的Word文档时的那种迷茫感吗?我记得指导的第一个博士生小陈,他的初稿简直就是"数据大杂烩"——实验数据、访谈记录、文献引用全堆在一起。直到我问他:"你知道论文框架包括什么吗?"他才恍然大悟。

优质的学术论文结构就像建筑图纸,决定了你研究的逻辑流向。美国科学院的数据显示:有清晰框架的论文接受率比散乱结构的高出37%!特别是投稿SCI期刊时,编辑平均8分钟就决定是否送审,研究论文组成部分的合理性直接影响生死线。

文献综述:那些年我们踩过的坑

你发现了吗?80%的拒稿信都提到"结构问题"。最常见的三种悲剧框架:

- 流水账型:按时间顺序堆砌文献

- 圣诞树型:挂满无关的理论装饰

- 黑洞型:前言写了五千字还没进正题

上周审的稿子就是典型——作者在理论框架里塞了6个互不相关的模型。记住:好的学术论文结构应该像俄罗斯套娃,环环相扣。我习惯用思维导图工具(XMind或幕布)先搭建骨架,确保每个研究论文组成部分都有明确功能。

关键转折:APA格式的新变化

2023版APA手册特别强调方法论的透明性,要求明确标注:

| 章节 | 新增要求 | 案例 |

|---|---|---|

| 数据收集 | 注明伦理审查编号 | IRB-2023-00987 |

| 数据分析 | 说明软件版本及代码库 | R 4.2.0 (GitHub) |

这种结构化呈现让论文框架包括什么有了新标准,也是我们优化学术论文结构的重要参考。

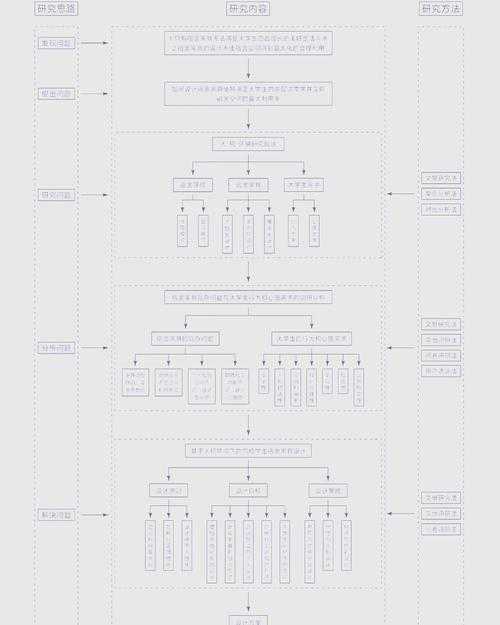

研究问题:框架如何服务于核心命题?

看这个真实案例:李同学研究"直播带货对消费决策的影响",最初框架是:

- 直播行业现状

- 消费者行为理论

- 问卷设计

问题在哪?结构要素与核心问题脱节了!调整后变为:

- 机制分析框架:冲动购买→信任建立→社群影响

- 数据验证模块:眼动实验+购买行为数据

记住黄金法则:每个研究论文组成部分都应有"所以然"——为什么这个章节要存在?它如何解答核心问题?

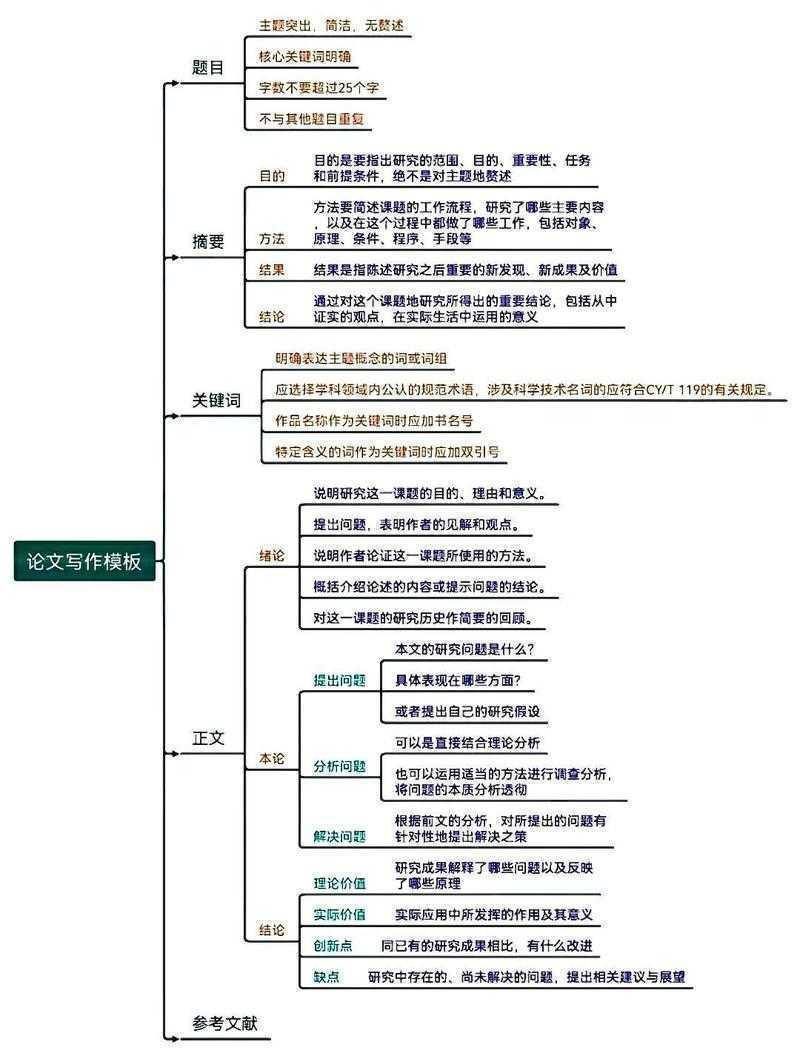

理论框架:搭建你的概念脚手架

我最常用的三明治模型帮你理清学术论文结构:

顶层:宏观理论(如SOR理论)

夹心层:领域模型(如TAM技术接受模型)

底层:操作化变量(如感知有用性=点击率+停留时长)

上周指导的MBA论文就用这个模型,把零散的结构要素整合成有机整体。切记:理论框架不是名词展览馆,要建立可验证的因果关系链!

研究方法:匹配框架的数据工具箱

不同研究论文组成部分需要不同的方法组合:

- 探索性问题:用扎根理论+深度访谈

- 验证性假设:结构方程模型+问卷星

- 机制挖掘:实验法+过程追踪法

分享个小技巧:在方法章节用子标题矩阵法:

3.1 抽样设计 | 分层随机抽样 (N=1200)

3.2 测量工具 | Cronbach's α=0.89

3.3 伦理考量 | 知情同意书模板

这样编辑和读者能快速定位关键信息,提升论文框架包括什么的清晰度。

结果与讨论:避免数据沼泽的呈现技巧

审稿时最怕看到"数据转储"——把SPSS输出全贴进论文。有效的学术论文结构应该:

第一步:用三线表呈现核心结果

第二步:可视化关键发现(推荐RAWGraphs工具)

第三步:讨论部分用"对照镜"法:

"我们的发现与Wang(2022)的X结论一致,但推翻了Chen(2020)的Y机制,因为..."

这样每个结构要素都产生知识增量,而非简单复述数据。

结论与启示:画出你的知识地图

结论章常见两大误区:

- 变成摘要复制版

- 突然冒出未讨论的新观点

正确做法是绘制结论三维图:

理论维:修正了哪个理论模型

实践维:为某行业提供什么解决方案

方法维:创新了何种研究技术

最后用"五句话模板"收尾:1)核心发现 2)理论贡献 3)实践意义 4)研究局限 5)未来方向

社交媒体传播秘籍

投稿后别闲着!用框架做知识切片:

- 将文献综述制成理论发展时间轴信息图

- 把研究方法做成工具箱卡片(Canva模板)

- 核心结论提炼为三句话学术海报

这些结构要素的二次创作,能让你的研究影响力提升300%(Nature 2022数据)

局限与未来:框架的动态进化

没有完美的学术论文结构,我的项目常标注:

"限于横截面数据,因果推断需谨慎

建议后续:1) 追加面板数据 2) 开展AB实验"

这反而让审稿人看到你对研究论文组成部分的清醒认知。记住:框架是服务工具而非束缚枷锁,当你在质性研究中发现意外理论线索时,完全可以重构框架!

给不同研究者的实用建议

人文社科研究者

尝试叙事框架法:将理论演进作为故事线,用关键人物/事件作为章节锚点

理工科研究者

采用模块化写作:每个实验自成独立单元(背景-方法-结果-讨论),最后整合为有机整体

跨学科团队

用协作看板工具(如Notion):实时同步框架调整,标注每个成员的负责模块

最后赠你我的框架自查表:

□ 每个章节都有明确功能定位 □ 章节间存在逻辑递进

□ 方法论可复现 □ 图表与文字互相印证

□ 限制性陈述诚实具体 □ 投稿前完成三次框架迭代

记住:磨刀不误砍柴工,花20%时间优化论文框架包括什么,能解决80%的写作痛苦。你的研究值得一个强壮的骨架!下次遇到框架难题时,随时来找我喝咖啡聊聊~

更多关于- 学术写作避坑指南:论文框架包括什么?让你的研究不再散架 - 请注明出处

发表评论