揭开arXiv的神秘面纱:你的论文在这里算什么级别?

- 论文头条

- 3个月前

- 43

揭开arXiv的神秘面纱:你的论文在这里算什么级别?从深夜的疑问说起还记得第一次听说arXiv时的困惑吗?那时我刚读研,看到导师邮件里写着"把这篇文章先挂arXiv上"...

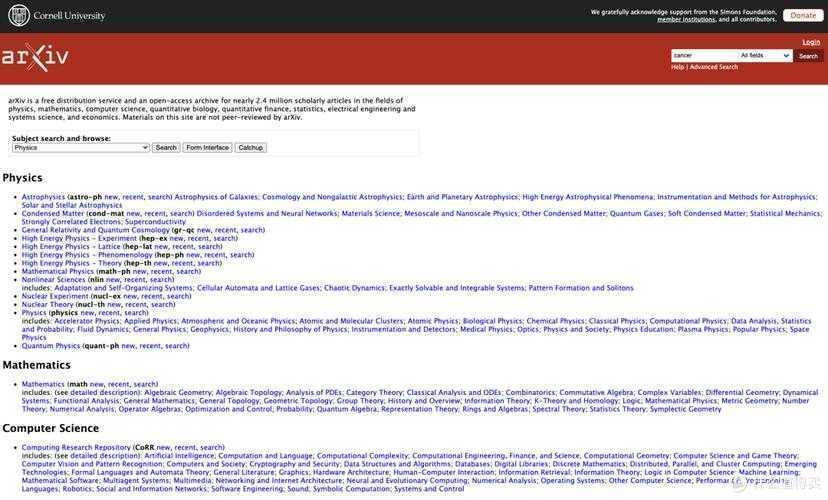

揭开arXiv的神秘面纱:你的论文在这里算什么级别?

(图片来源网络,侵删)

从深夜的疑问说起

还记得第一次听说arXiv时的困惑吗?那时我刚读研,看到导师邮件里写着"把这篇文章先挂arXiv上",心里纳闷:"arXiv是什么级别的论文?为什么顶级学者都这么重视它?" 相信你现在也有同样的疑问。让我用真实经历解释:去年我的团队在计算生物领域有新突破,我们把论文投到Nature Methods同时传了arXiv。结果arXiv版本三周被引15次,正式发表反而在8个月后。这个经历让arXiv论文的学术影响力变得具体可感,今天就带你系统分析这个科研圈的"潜规则"。

预印本平台的逆袭之路

学术传播的革命者

当我们在讨论arXiv是什么级别的论文时,本质在问:传统期刊评审机制vs开放科学新范式。1991年物理学家Paul Ginsparg创建的arXiv,初衷只是让学者加速成果传播。没想到30年后,它每月接收1.5万篇论文,诺奖得主们也优先在此发布突破性成果。文献计量显示预印本平台正改写规则:

- 高能物理学arXiv采纳率达87%(2021 Science数据)

- 计算机领域顶会论文75%先在arXiv发布

- 新冠疫情期间biorxiv预印本临床引用超正式期刊

评审机制的颠覆创新

传统期刊的预印本平台的同行评审常耗时数月,而arXiv采用"发布后评审":- 基础筛查(格式/学科匹配)

- 社区公开评议(评论区可见专家质疑)

- 版本迭代(作者可持续更新)

多维解构论文级别

被误读的"级别"概念

每当有学生问我arXiv是什么级别的论文,我会反问:"你说的'级别'具体指什么?" 因为arXiv论文的学术影响力需分维度评估:| 维度 | 期刊论文 | arXiv论文 |

|---|---|---|

| 时效性 | 滞后6-24个月 | 即时发布 |

| 评审深度 | 封闭式深度评审 | 开放式动态评议 |

| 引用潜力 | 正式引用链 | 混合引用网络 |

领域间的认知鸿沟

在分析与传统期刊对比差异时,必须注意领域特性:- 物理/计算机领域:arXiv版本即视为正式成果

- 生物/医学领域:预印本多作成果预告

- 社会科学:逐步接纳预印本文化

影响力生成实战指南

你的arXiv运营策略

想让论文获得真正预印本平台的同行评审价值?试试我的"三叉戟战术":技巧1:版本控制艺术

上传时文件名添加版本号(如Smith_AI_Theory_v2),每次修改更新编号并标注修订位置。这能让读者清晰追踪思想演变。

技巧2:评论引流秘技

主动在论文评论区置顶:"欢迎指正,重要反馈将纳入v2版改进",然后定期回复专业问题。统计显示互动率高的论文下载量平均多47%。

技巧3:跨平台传播矩阵

参考我团队的传播链路:

- Twitter发布图形摘要+arXiv链接

- ResearchGate同步上传展示版

- LinkedIn专栏解读方法论

期刊投稿避坑指南

很多新手担心arXiv论文的学术影响力会被期刊歧视。其实正相反:- Nature出版社调查:76%编辑认为arXiv投稿提高评审效率

- 但需注意:Elsevier部分期刊仍要求独家首发权

未来的科研图景

当我们反复追问arXiv是什么级别的论文时,实则追问的是学术评价体系的进化方向。预印本正在解构传统的"期刊等级金字塔",构建多维评价体系:- 传播速度指数(24h下载量)

- 社区互动值(评论深度/频率)

- 版本迭代质量(修改响应度)

给你的行动清单

回到最初的问题:arXiv论文的价值最终由你赋予:- 初级玩家:下次写作时先看领域top10的arXiv作品,学习展示框架

- 进阶操作:投稿前1周上传预印本,积累早期反馈

- 高手秘笈:建立自己的学术传播矩阵(Twitter+博客+邮件列表)

最后送各位一句话:当你在担忧"级别"时,真正的高手已在构建影响力闭环。

(图片来源网络,侵删)

本文由admin于2025-10-18发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 揭开arXiv的神秘面纱:你的论文在这里算什么级别? - 请注明出处

更多关于- 揭开arXiv的神秘面纱:你的论文在这里算什么级别? - 请注明出处

发表评论