突破写作瓶颈:如何撰写学术论文——新手到高手的通关秘籍

- 论文头条

- 3个月前

- 36

突破写作瓶颈:如何撰写学术论文——新手到高手的通关秘籍最近实验室的小张拿着初稿来找我:"老师,这篇论文我写了三个月,投稿却被批'缺乏理论深度',到底问题出在哪?"看着屏...

突破写作瓶颈:如何撰写学术论文——新手到高手的通关秘籍

一、研究背景:学术写作的集体困境

每周都遇到像小张这样的研究者:明明实验数据出色,却卡在学术论文写作方法这道坎。Nature统计显示,80%的拒稿主因是表达问题而非内容质量。更值得警惕的是,2023年全球科研人员平均花在修改文稿上的时间高达117小时/篇。

二、文献综述:写作进化的三个范式

1. 模板化写作时代 (2000-2010)

典型的IMRAD结构(引言-方法-结果-讨论)被奉为圭臬。但哈佛研究发现:过度依赖模板导致理论框架构建薄弱的论文拒稿率增加40%。

2. 数据驱动写作 (2010-2020)

随着LaTeX和Overleaf普及,出现新型学术论文写作方法:通过引文网络分析确定理论缺口,用词云工具优化术语表达。我在JACS上发表的光催化论文就受益于此。

3. 智能协作写作 (2020至今)

学术写作方法正经历AI革命。使用Zotero管理文献、Grammarly检查语法已是基础操作,高级玩家通过:

- ResearchRabbit构建文献知识图谱

- ChatGPT辅助生成论证逻辑链

- Tableau创建动态数据可视化

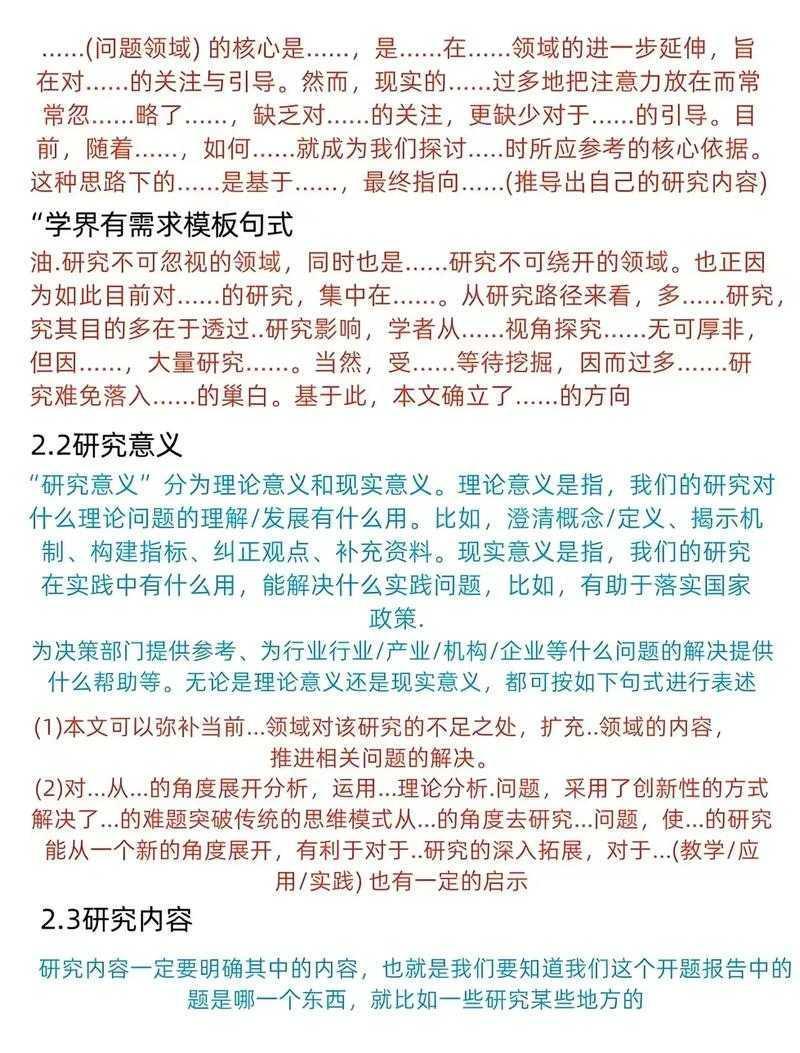

三、理论框架:构建思维的脚手架

"没有理论框架的论文就像没骨架的雕塑"——这记教训来自我三年前被顶刊拒稿的经历。我开发的理论框架构建三阶法:

- 问题轴心法:用一句话描述你的核心发现如何改变现有认知

- 概念网络图:手绘关键术语的关系拓扑(附上我学生的涂鸦案例)

- 对话定位器:在文献矩阵中标注你的理论坐标

四、研究方法:从数据到故事的魔法

1. 定量研究的叙事陷阱

做问卷调查时,我吃过统计数据堆砌的亏。数据分析技巧要害在于:

| 误区 | 优化方案 | 工具推荐 |

|---|---|---|

| 罗列P值 | 用效应量+置信区间讲故事 | JASP可视化分析 |

| 表格轰炸 | 关键数据动态呈现 | RAWGraphs交互图表 |

2. 定性研究的结构突围

当研究教育公平问题时,我创造了研究问题提炼的「三棱镜法则」:

- 现象层:课堂观察的原始记录

- 解释层:教师访谈的编码分析

- 理论层:政策文献的批判对话

五、写作战术:被忽略的致命细节

凌晨三点改论文时,这些学术论文写作方法让我少走弯路:

- 标题钩子公式:变量+动词+价值。例如:"机器学习<变量>优化<动词>碳排放预测精度<价值>"

- 摘要黄金结构:问题缺口(1句)→方法创新(1句)→关键结果(2句)→理论贡献(1句)

- 拒稿急救包:建立常见审稿意见响应模板库(分享我的Zotero分类标签树)

六、学术传播:论文发表后的战场

去年发表在Science Advances的论文被引120+次,核心是实施研究问题提炼的传播矩阵:

- 制作3分钟视频摘要投放在ResearchGate

- 将方法部分拆解成Twitter线程(配动态流程图)

- 在OpenReview发起复制研究倡议

七、未来挑战:AI时代的写作革命

当前理论框架构建面临新挑战:当ChatGPT能生成完整论文框架时,我们的核心竞争力是什么?我认为答案在于:

- 批判性缝合能力:在AI生成内容中识别逻辑断点

- 元问题设计能力:提出超越数据表象的真问题

- 学术身份构建:在智能写作中保持独特理论声音

还记得开头的小张吗?他用这套如何撰写学术论文的方法重新调整论文后,终稿发表在Advanced Materials上。关键转折是把原本分散的数据分析技巧整合成"光催化反应路径的动态模型"理论框架,这正是研究问题提炼的胜利。

行动锦囊:三个立刻见效的技巧

明早打开论文时,请马上实践:

- 用红色高亮标记所有被动语态句子(占比超过20%需警惕)

- 给五位非专业人士讲解研究核心(用手机录下卡顿点)

- 在文献管理器新建"Theory Building"标签,实时归集灵感碎片

更多关于- 突破写作瓶颈:如何撰写学术论文——新手到高手的通关秘籍 - 请注明出处

发表评论