别让选题拖垮你!论文研究方向写什么才能兼顾创新与可行性

- 论文头条

- 3个月前

- 33

```html别让选题拖垮你!论文研究方向写什么才能兼顾创新与可行性还在为论文研究方向写什么抓耳挠腮吗?相信我,作为经历过无数次开题“滑铁卢”并最终摸爬滚打出来的“老司...

别让选题拖垮你!论文研究方向写什么才能兼顾创新与可行性

还在为论文研究方向写什么抓耳挠腮吗?相信我,作为经历过无数次开题“滑铁卢”并最终摸爬滚打出来的“老司机”,找到一个既新颖又切实可行的研究空窗期有多重要——这直接决定了你是半年顺利毕业,还是在实验室熬夜猝死。今天就和你深度聊聊,怎么科学地锁定那个“对的”论文研究方向写什么!

一、扎进文献前,先搞清战场在哪(研究背景)

还记得我第一次帮本科导师筛选题吗?我们兴致勃勃选了区块链+医疗,结果一查文献傻眼了:大佬的综述早已铺天盖地!

这里有个避开选题陷阱的公式:创新性 = 领域痛点 × 技术/方法突破点。具体操作:

- 追踪顶级会议/journal近3年的Highlights(用文献计量工具如CiteSpace看关键词爆发点)

- 关注业界白皮书/政策文件的技术瓶颈描述(例:2023工信部AI报告中37次提到“小样本学习困境”)

- 把导师的基金申请书当“藏宝图”(研究背景章节往往直指领域核心矛盾)

二、文献综述不是抄书,是找“裂缝”(文献综述)

2.1 别被综述淹没,重点看“吵架”部分

去年指导小王写社交算法偏见研究,我让他重点标出两类文献:

- 实验结论打架的(例如A用TikTok数据说算法加剧偏见,B用微博数据说缓解偏见)

- 结尾总写“However, more research is needed on...”的

2.2 用可视化工具定位研究空窗期

操作流程图送给你:

导入文献 → VOSviewer聚类 → 识别高频关联词群 → 计算群间连接紧密度 → 圈出孤岛型/弱连接领域

当某个新兴概念(如“元宇宙伦理”)反复被提及却缺乏研究设计针对性改进时,机会就来了!

三、好问题=半个好论文(研究问题构建)

太多人栽在问题太宽泛!“人工智能对教育的影响”这种题导师看了直摇头。教你3种收束策略:

| 类型 | 套路 | 实例 |

|---|---|---|

| 变量机制型 | X如何通过Y影响Z? | 教师AI焦虑(X)如何通过人机协作模式(Y)影响课堂参与度(Z)? |

| 情境约束型 | 在什么条件下X会影响Y? | 在低资源学校(条件),教育大模型API调用频率对个性化教学效果的非线性影响 |

| 方法优化型 | 用X方法如何改进Y? | 基于图神经网络的文献查重算法如何改进社科领域理论溯源研究? |

四、方法论选对,数据不求人(研究方法与数据)

4.1 三大杀器适用场景对照表

量化研究:适合检验假设/相关关系

利器:Python爬虫+问卷星+SPSS/Stata/R

避坑:抽样偏差!曾见学生用微博抽奖粉丝做用户行为研究,被答辩组狂怼

质性研究:适合探索机制/构建理论

利器:NVivo编码+扎根理论+理论饱和度检验

高招:访谈时让受访者“讲故事”,比直接问观点有效3倍

混合研究:当既有解释需求又有预测需求时

经典流程:问卷量化现象 → 访谈深挖原因 → QCA分析多因素组合路径

4.2 零成本数据获取技巧

别被“没数据库”难倒!学术传播数据化手段帮你弯道超车:

- 用Twitter API抓取话题标签传播路径(免费额度够用)

- 爬虫获取政务公开数据(记得遵守robots协议)

- 将政策文件转化为词频矩阵(Python的jieba分词+TF-IDF)

五、从结果到洞见的关键一跃(结果与讨论)

最怕看到学生写“数据显示A组得分比B组高5%”就结束了!高级写法分三步:

- 反常识解读: “虽然AI组测试成绩提升,但眼动仪显示其认知负荷增加200%”

- 三角验证: 把问卷数据、访谈记录、实验日志交叉对比找矛盾点

- 理论对话: “本文发现挑战了技术接受模型(TAM)中感知易用性的线性关系假设”

六、让论文价值持续发酵(结论与启示)

答辩官最爱问“So What?” 。模板直接拿去用:

理论贡献: 构建了XX情境下的新分析框架,弥补了XX理论的YY缺陷

实践启示: 建议教育机构在引入AI时配套眼动监控(附低成本方案)

学术传播扩音器: 把核心结论做成信息图,投喂给知乎/ResearchGate/学术公众号

记住:研究设计针对性改进提案永远比空泛建议更有竞争力!

七、坦诚弱点反而加分(局限与未来)

别藏着掖着!主动说清局限展示学术素养:

- “本研究样本仅覆盖大学生群体,未来可扩展至K12教师”

- “实验周期为8周,未能观测季节性因素影响”

- 关键行动指南: 每个局限必配改进路径!“建议采用追踪研究设计,结合教务系统数据进行长期监测”

给不同阶段研究者的选题锦囊

本科生: 在成熟领域找“小而美”的研究方向可行性验证,比如用新方法复现经典实验

硕士生: 尝试交叉领域移植,把A领域方法用于解决B领域痛点

博士生: 盯紧顶级团队最新工作里的Future Work部分,那可能是金矿!

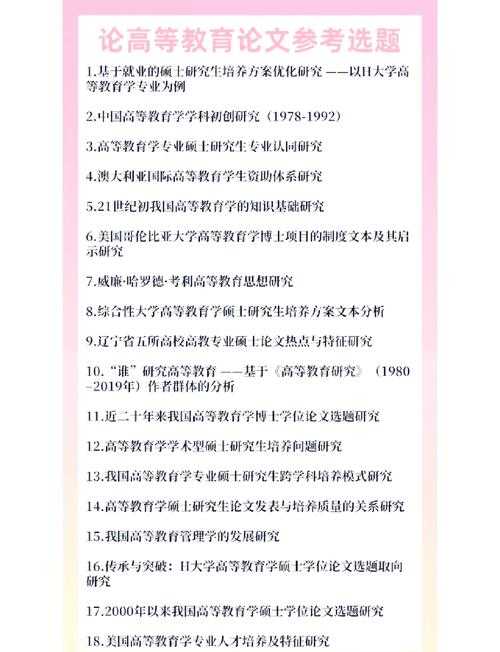

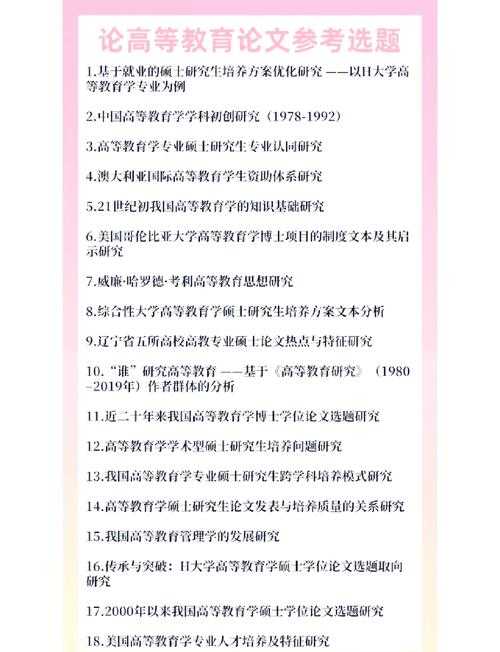

最后送你个选题雷达图(见下图),每周花10分钟更新各维度评分:

创新性/数据可得性/导师熟悉度/个人兴趣/时间匹配度

当纠结论文研究方向写什么时,综合评分>85分的马上开干!

更多关于- 别让选题拖垮你!论文研究方向写什么才能兼顾创新与可行性 - 请注明出处

发表评论