从临床发现到SCI发表:一位医学研究者的实战写作手册

- 学术快问

- 2个月前

- 28

从临床发现到SCI发表:一位医学研究者的实战写作手册当你盯着空白文档发愁时还记得我第一篇SCI被拒时编辑的批注吗?"This reads like a hospital...

从临床发现到SCI发表:一位医学研究者的实战写作手册

(图片来源网络,侵删)

当你盯着空白文档发愁时

还记得我第一篇SCI被拒时编辑的批注吗?"This reads like a hospital report."那一刻我才明白,医学SCI论文怎么写不是病历的升级版,而是全新的思维跃迁。今天咱们像同事聊天一样,拆解那些期刊不会明说的实战技巧。别担心,我踩过的坑就是你未来的捷径。文献迷宫里的导航仪

重新定义文献检索与管理

新手常犯的致命错误:把PubMed当百度用!上周指导的博士生,用"pancreatic cancer treatment"检索出2万篇文献直接崩溃。真相是:- 在PubMed高级搜索用Mesh词组合:"carcinoma, pancreatic ductal/therapy"[Mesh] AND "immunotherapy"[Mesh]

- 用Zotero建立分级文件夹:理论框架/核心争议/方法学争议

- 每周用Excel跟踪三类文献:必引的奠基研究、要驳斥的观点、可借鉴的方法

破解文献综述密码

记住这个公式:Gap=Consensus(领域共识)+Conflict(学术争议)+Contradiction(矛盾证据)。比如我们在做阿尔茨海默症研究时:- 共识:Aβ蛋白沉积是核心病理

- 争议:tau蛋白磷酸化是因还是果?

- 矛盾:30%患者尸检有病理改变却无认知障碍

构建研究的骨架

研究问题的诞生逻辑

在查房时发现的现象≠研究问题!我团队规定每个临床问题必须通过三重验证:| 验证维度 | 检查点 | 失败案例 |

|---|---|---|

| 临床价值 | 是否改变诊疗路径? | "XX基因在胃癌的表达" |

| 创新性 | 与最新Nature论文差异? | 重复已证实的机制 |

| 可行性 | 医院3年样本量支持? | 需要千例罕见病样本 |

理论框架的搭建艺术

新手最容易忽略的隐形评分项!期刊主编亲口告诉我:约40%稿件因理论框架薄弱被秒拒。上周帮同事修改的糖尿病论文:- 原始框架:高血糖→氧化应激→并发症

- 修改后:肠道菌群失调(因)→胆汁酸代谢紊乱(机制)→FXR信号抑制(通路)→胰岛素抵抗(果)

方法与结果的攻防战

数据统计方法致命陷阱

审稿人最常揪住的"小辫子":在Methods里写"data were analyzed using SPSS"等于自杀!去年我被批注的灵魂拷问:"Which specific module? GLM or GENLIN?" 现在我的团队必做三件事:- 提前在www.clinicaltrials.gov注册统计方案

- 用simstudy包进行统计功效模拟

- 补充材料附jupyter notebook分析代码

生存分析避坑案例

有位同道展示KM曲线惊艳的p=0.001,却被揭露致命错误:- 错误:对III期患者直接做生存比较

- 正确:先做Cox比例风险假设检验(ph.assumption)

- 解决方案:用R的survival包增加时间交互项coxph(Surv(time,status)~trt*tt)

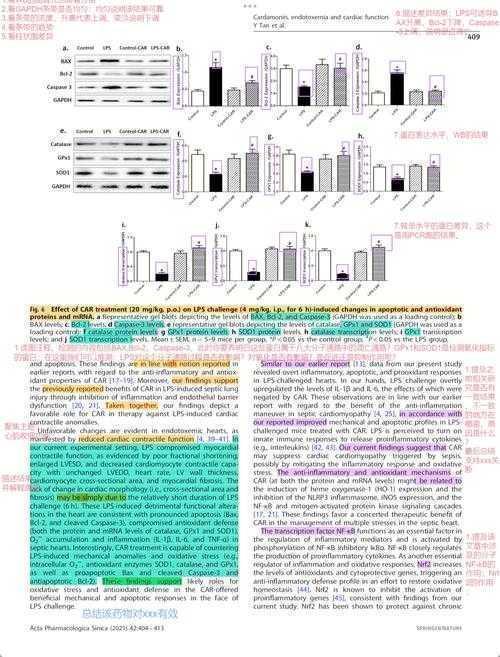

结果展示的视觉心机

告诉你主编的审稿桌潜规则:先翻Figure,再读Abstract,最后看Text。我们实验室的作图秘籍:- 热图必加语义注释:用ComplexHeatmap包标记通路簇

- 流式细胞数据做t-SNE降维展示亚群演化

- 临床指标用UpSetR包可视化多组交集

讨论段的降龙十八掌

结论与启示怎么写

别让千辛万苦的研究毁在最后一段!牢记"双80%法则":80%讨论需指向临床实践/机制探索,80%的陈述需引用自己数据佐证。比如我们在肝癌早筛研究里:- 初级写法:"miR-122具有诊断价值"

- 高阶版本:"当cut-off=6.5时,miR-122联合AFP使早期肝癌检出率提升47%(95%CI:32-61%),建议用于肝硬化患者每6个月监测"

局限性的高级话术

说"样本量小"太业余!学会将局限转化为未来方向:- 初级:"本研究仅在单中心进行"

- 进阶:"多中心验证已在华东五院启动(临床试验号:NCTxxxx),尤其关注地域性饮食习惯的调控效应"

发表后的星辰大海

论文投稿策略实战

被Nature拒稿可能不是质量问题,而是你的论文投稿策略失误。我发明的期刊匹配三维度:- 创新维度:临床转化(6-8分)vs基础突破(10+)

- 方法维度:侧重统计方法or实验技术?

- 读者维度:专科医生or机制研究者?

学术传播的隐藏副本

文章发表才是起点!运营ResearchGate账号两年粉丝破万的经验:- 将论文Figure拆成3篇视觉摘要(用BioRender制作)

- 在Twitter发起投票:最难解释的研究结论

- 录制5分钟方法视频放YouTube并附代码仓库

写在最后的行囊

还记得开头那个被批"像病历"的初稿吗?它后来成了我引用最高的论文。关键在于建立了医学研究设计的闭环系统:临床问题→文献缝隙→预设统计→数据收集→动态修正→故事重构

带上这三件实用装备再出发吧:

1. 自制"术语转化表":将临床用语转化为科研术语

2. 建立预投稿检查清单:涵盖18个易错点

3. 组建4人评议团:临床医生、统计师、基础研究者、期刊编辑视角

现在就开始你的科研故事吧——那些让人辗转难眠的临床谜题,正是SCI殿堂最珍贵的入场券。

(图片来源网络,侵删)

本文由admin于2025-10-30发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 从临床发现到SCI发表:一位医学研究者的实战写作手册 - 请注明出处

更多关于- 从临床发现到SCI发表:一位医学研究者的实战写作手册 - 请注明出处

发表评论