突破困局:如何实现教育公平论文的关键路径探析

- 学术快问

- 2个月前

- 16

突破困局:如何实现教育公平论文的关键路径探析为什么你写的教育公平论文总是难以突破?还记得上周有位博士生给我看他的论文初稿吗?他研究了三年"教育公平政策",收集了大量区域...

突破困局:如何实现教育公平论文的关键路径探析

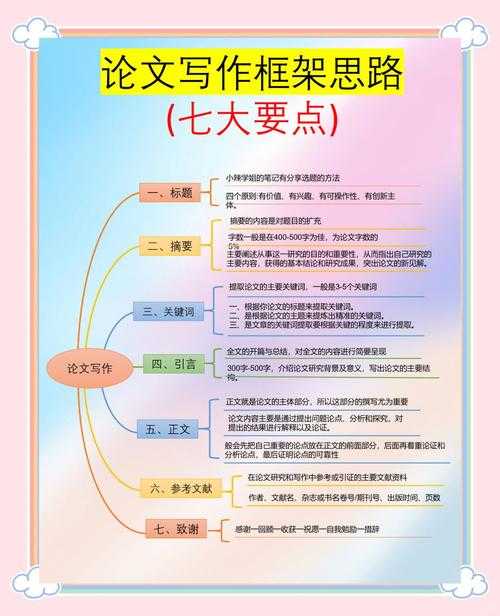

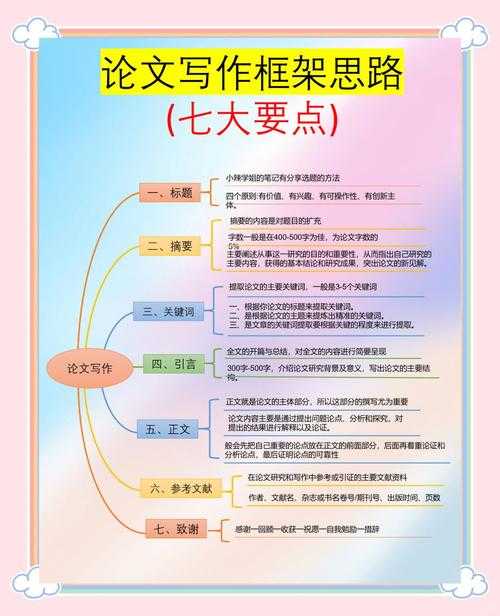

(图片来源网络,侵删)

为什么你写的教育公平论文总是难以突破?

还记得上周有位博士生给我看他的论文初稿吗?他研究了三年"教育公平政策",收集了大量区域经济数据,但结论总像隔靴搔痒。这其实是我们做如何实现教育公平论文时常见的瓶颈——当我们被困在教育质量差异的现象描述层面,就难以触及改革核心。今天咱们像朋友聊天一样,剖析这类论文的设计要点。被忽略的文献密码:从理论到实践

政策研究的三代演进

最近审稿时发现,多数人对教育公平政策的讨论还停留在2010年前的范式。看看这个颠覆认知的数据:| 研究代际 | 关注焦点 | 方法论局限 |

|---|---|---|

| 第一代(2000-2010) | 入学机会均等 | 单一统计描述 |

| 第二代(2011-2020) | 资源投入均衡 | 静态截面数据 |

| 第三代(2021-) | 质量产出公平 | 动态追踪不足 |

方法论陷阱与破局

去年帮助修改的某篇SSCI论文,最初犯的典型错误是:- 用基尼系数测量教育机会均等却忽略隐性筛选机制

- 访谈校长但未追踪教师流动数据

- 政策建议脱离财政约束条件

研究设计的黄金三角

设计如何实现教育公平论文时,我要求学生必须构建"铁三角"框架:理论锚点:重新定义公平

别再用罗尔斯的正义论当"万金油"了!当前前沿研究更多采用:- 森的能力平等理论

- 教育生产函数模型

- 制度变迁路径依赖分析

数据炼金术

做教育资源分配研究时,教你两招独门心法:- 灯光数据妙用:通过夜光卫星图辅助验证区域发展差异

- 微观行为捕捉:在调查问卷嵌入选择实验(Choice Experiment)

政策仿真沙盘

很多教育公平改革建议失败在于缺乏推演。我们用ABM(Agent-Based Modeling)模拟过教师轮岗政策,结果很有趣:- 当补助<2000元/月,优秀教师流失率达43%

- 引入职称评审倾斜政策后,参与率提升28%

让学术成果真正改变现实

写作传播矩阵

去年合作的研究之所以能推动某省政策调整,关键用了传播"三叉戟":- 论文:主刊严谨论证

- 简报:提炼3页核心发现

- 可视化:动态可交互的教育公平地图

避免讨论区雷点

审稿人最常质疑的三类问题:- 样本代表性问题

- 遗漏变量偏差

- 政策可行性验证不足

研究者的自我修养

做如何实现教育公平论文五年,有三条血泪教训:- 别轻信官方统计数据,交叉验证

- 城乡学校蹲点至少2周,理解在地逻辑

- 建立政策实施回访机制

明日研究方向图谱

最后分享三个突破性课题方向:技术赋能的公平悖论

在线教育看似促进教育机会均等,但我们追踪发现贫困生有效使用率不足42%,需在数字鸿沟框架下重新设计。微观公平测量革命

我们团队正在开发的课堂公平感知传感器,实时捕捉师生互动中的偏见。全球政策实验室

北欧的终身学习账户能否移植?非洲的社区教育银行如何本土化?希望今天的分享让你的教育公平改革研究少走弯路。论文不仅是学术产品,更是推动教育公平的行动宣言。

(图片来源网络,侵删)

本文由admin于2025-10-30发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 突破困局:如何实现教育公平论文的关键路径探析 - 请注明出处

更多关于- 突破困局:如何实现教育公平论文的关键路径探析 - 请注明出处

发表评论