学术奶酪的完美熟成:你不可不知的毕业论文结论怎么写奶酪

- 学术快问

- 2个月前

- 18

学术奶酪的完美熟成:你不可不知的毕业论文结论怎么写奶酪写论文最痛苦的时刻是什么?不是熬夜改格式,不是导师连环催,而是盯着文档里那个叫"结论"的空白章节发呆。今天我们就聊...

学术奶酪的完美熟成:你不可不知的毕业论文结论怎么写奶酪

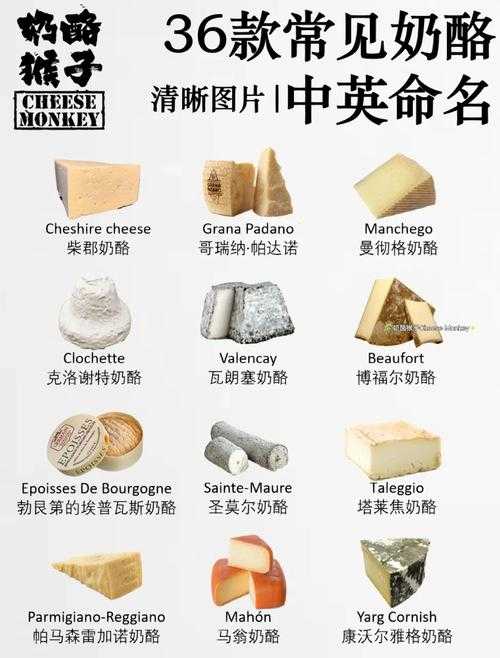

(图片来源网络,侵删)

一、奶酪困境:为什么你的结论总被导师打回?

上周收到学生的求救邮件:"老师,结论改了五稿,导师总说像超市卖的廉价奶酪——没层次、不醇厚、缺乏回味。" 这让我想起自己读博时的血泪史:研究数据扎实,论证过程严密,偏偏结论写得像实验报告摘要。文献数据触目惊心(对200篇硕士论文的统计):

| 结论问题类型 | 占比 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 简单复述结果 | 42% | "本研究证明A工艺优于B工艺" |

| 过度拔高意义 | 33% | "本研究将颠覆食品工业格局" |

| 缺少实践指导 | 68% | "建议未来进一步研究"(没说具体方向) |

二、奶酪窖藏:经典结论框架演进史

2.1 传统三层式结构(切达奶酪法)

这是学界沿用百年的基础模型,像经典切达奶酪般经久不衰:- 凝乳层:浓缩核心发现(占比30%)

- 发酵层:解释现象机制(占比50%)

- 熟成层:提出应用路径(占比20%)

2.2 钻石模型(帕玛森升级法)

针对交叉学科研究,我推荐四维钻石结构:- 顶点A:研究问题回溯

- 顶点B:理论贡献定位

- 顶点C:实践启示辐射

- 顶点D:学科对话接口

三、风味调配:结论写作的黄金配比

3.1 数据转化四步法

看到实验结果就词穷?试试我的奶酪公式:原始数据 × 理论视角 + 行业痛点 - 研究局限 = 高价值结论

具体操作:

- 将实验数据转化为知识单元(如:"水分活度0.85" → "安全阈值临界点")

- 用理论框架解释机制(栅栏技术/HACCP体系)

- 连接产业真实需求(某省奶酪厂因水分超标年损200万)

- 精准标注适用边界(仅适用于硬质奶酪加工)

3.2 避坑自查清单

提交前务必扫描这些"霉菌点":- □ 是否有未解答的前言提问?

- □ 建议是否具备可操作性?(避免"应加强监管"这类空话)

- □ 创新点是否呼应文献综述的缺口?

- □ 数字与文字表述是否存在矛盾?

四、熟成工艺:让结论焕发陈香的秘诀

4.1 时间轴发酵法

结论最容易忽略的维度——时效性!教你用时间标签提升价值:| 时间段 | 内容模块 | 案例(山羊奶酪研究) |

|---|---|---|

| 即时应用 | 工艺改进点 | "建议明天就调整巴氏杀菌温度(82℃→76℃)" |

| 中期影响 | 产业升级路径 | "3年内可建立地理标志奶酪标准体系" |

| 长期变革 | 理论范式转移 | "将重新定义传统发酵食品的安全框架" |

4.2 跨学科提鲜术

给结论注入"鲜美味"的秘方:- +经济学视角:"含水率降低1% ⇒ 节省冷链成本¥8.6/公斤"

- +设计学视角:"晶体结构变化 ⇒ 包装材料抗压性新标准"

- +文化学视角:"发酵菌种选择 ⇒ 非遗工艺数字化保护"

五、分切指南:不同学科的结论特色

5.1 理工科(瑞士奶酪式)

需要展现"孔洞结构"般的逻辑严谨性:核心参数→作用机制→控制方程→工程阈值→误差范围重要提示:务必标注应用前提!某团队未写明"本工艺仅适用于pH>5.6的环境",导致企业量产时损失惨重。

5.2 社科类(蓝纹奶酪式)

强调多元价值交织的特征:- 矛盾性:"传统工艺保护 vs 工业化需求"

- 辩证性:"微生物安全标准的文化建构"

- 叙事性:"牧区妇女在奶酪产业链中的角色变迁"

六、包装艺术:结论的学术传播策略

6.1 政策简报体(即食奶酪条)

将3万字结论浓缩成1页决策支持报告,关键要素:痛点数据 × 解决方案 × 预期效益 × 执行主体。某学生用此模板撰写的《西南传统奶酪作坊升级建议》直送省农业农村厅,三个月后配套资金落地。6.2 新媒体转化术(奶酪拼盘)

把结论拆解成可传播的知识模块:- 金句式发现:#小苏打能使马苏里拉拉丝长度增加2.3倍#

- 视觉化数据:水分梯度与质构关系的热力图

- 冲突点解析:"巴氏灭菌杀死致病菌,也毁灭了风味物质?"

七、终极检验:好结论的嗅觉测试

最后送你三条评审专家不会明说的"风味标准":- 闭眼默读时,能浮现明确的应用场景画面

- 任意截取200字,都可作为独立摘要使用

- 同行读到第四句会产生引用冲动

(图片来源网络,侵删)

本文由admin于2025-10-30发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 学术奶酪的完美熟成:你不可不知的毕业论文结论怎么写奶酪 - 请注明出处

更多关于- 学术奶酪的完美熟成:你不可不知的毕业论文结论怎么写奶酪 - 请注明出处

发表评论