还在为论文发愁?先搞清楚“论文指导制度是什么”这个核心问题

- 论文头条

- 2个月前

- 22

还在为论文发愁?先搞清楚“论文指导制度是什么”这个核心问题你好,朋友。如果你正在攻读学位,或者即将开始你的毕业论文之旅,那么“论文指导制度是什么”这个问题,你一定不陌生...

还在为论文发愁?先搞清楚“论文指导制度是什么”这个核心问题

你好,朋友。如果你正在攻读学位,或者即将开始你的毕业论文之旅,那么“论文指导制度是什么”这个问题,你一定不陌生,甚至可能正为此感到些许困惑。作为一名过来人,我完全理解你的感受。今天,我们就坐下来,像朋友聊天一样,把“论文指导制度是什么”这个问题,掰开揉碎了,从学术研究的角度好好聊一聊。这不仅是一个定义问题,更关乎你如何高效利用这一制度,顺利完成学业。

一、研究背景:我们为什么需要关注“论文指导制度是什么”?

想想看,几乎每一位研究生和部分高年级本科生,都需要在导师的指导下完成学位论文。这个过程中的互动模式、权责划分、支持力度,就构成了论文指导制度的核心。但现实中,很多同学直到开题受阻,甚至中期检查被批评时,才猛然意识到自己对这个制度的理解有多么模糊。明确论文指导制度是什么,是保障学术训练质量、避免师生沟通障碍的第一步。

我见过太多案例:有的学生以为导师会“手把手”教,结果发现需要高度自主;有的则因为不清楚导师的职责边界,不敢提问,耽误了进度。所以,我们今天探讨的,绝不止于概念,更是一套可操作的生存指南。

二、文献综述:前人是如何理解“论文指导制度”的?

关于论文指导制度的定义与内涵,学术界已有不少讨论。综合来看,学者们普遍认为它不是一个单一事件,而是一个动态的、关系性的教育过程。

1. 制度的结构性内涵

早期的研究多从制度层面入手,认为论文指导制度的定义与内涵主要包括:

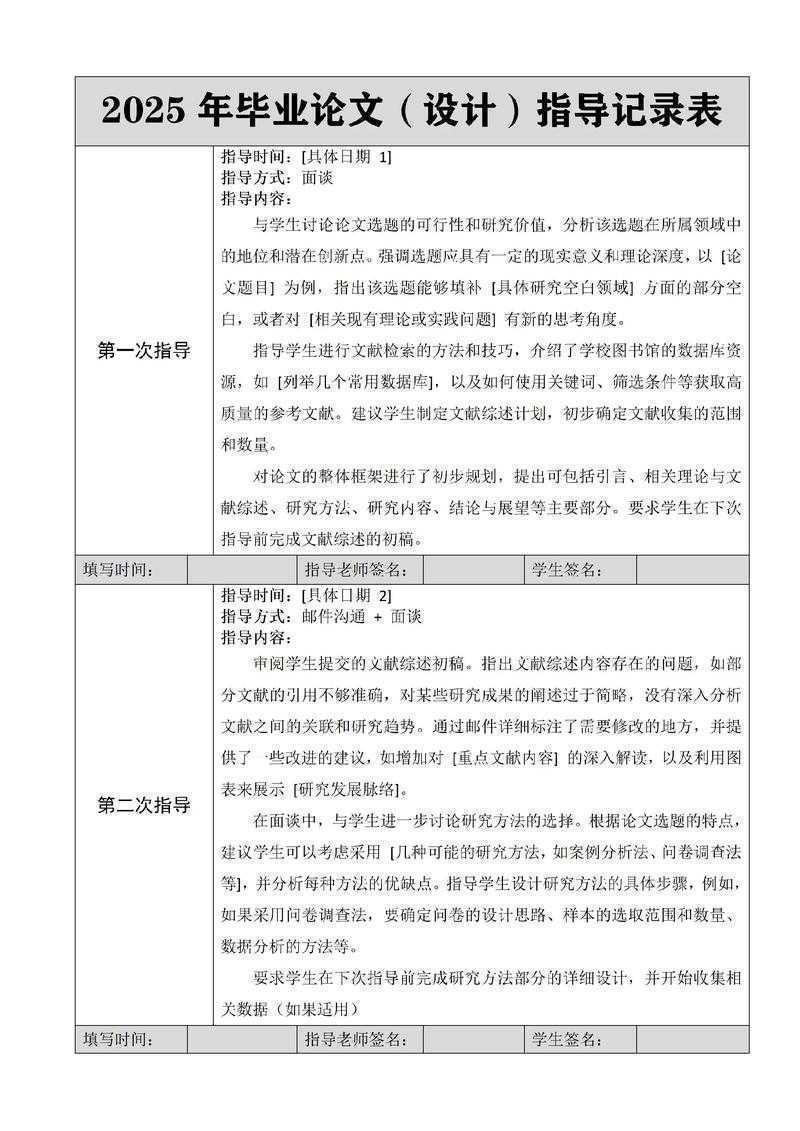

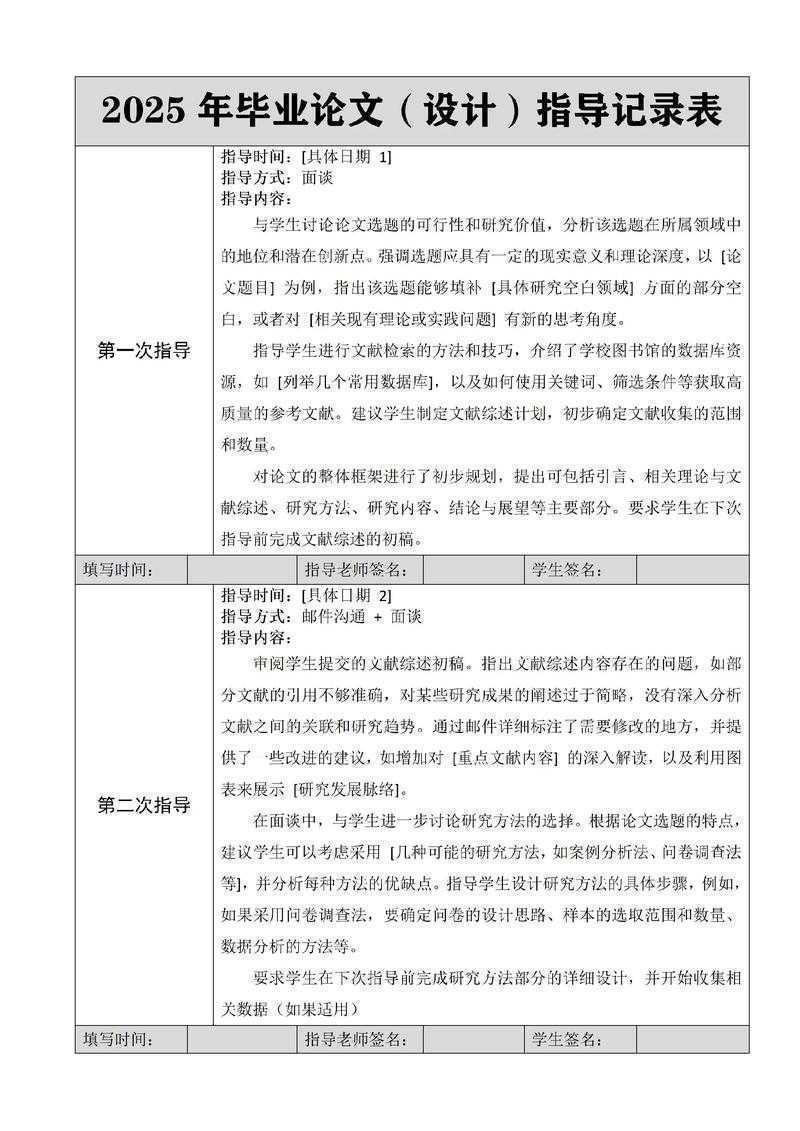

- 形式规范:如指导频率、阶段性任务(开题、中期、预答辩)、成果要求等。

- 角色定位:明确导师的“指导者”角色和学生的“研究者”角色。

2. 过程的互动性内涵

近年的研究更强调其互动本质。一个健康的论文指导制度的定义与内涵,应包含:

- 学术支持:在选题、方法、写作上提供专业反馈。

- 心理支持:在学生遇到瓶颈时给予鼓励和方向指引。

- 个性化匹配:根据学生的研究兴趣和能力特点进行动态调整。

可见,理解论文指导制度的定义与内涵,需要我们同时关注其“硬”的规则和“软”的互动。

三、核心研究问题:我们到底想弄明白什么?

基于以上背景,我们的研究可以聚焦于以下几个具体问题:

- 不同学科(如理工科与人文社科)的论文指导制度的关键要素有何异同?

- 学生对论文指导制度的关键要素(如反馈时效性、指导深度)的满意度如何影响其论文完成效率与质量?

- 哪些论文指导制度的关键要素(例如定期的小组研讨会、清晰的里程碑文档)最能有效提升学生的科研能力?

这些问题将帮助我们把模糊的感受,转化为可以观察和测量的变量。

四、理论框架:用什么理论来解读它?

为了深入分析,我们可以引入两个经典理论:

1. 社会认知职业理论(SCCT)

这个理论可以帮助我们理解,导师的指导如何影响学生的学术自我效能感。例如,当导师对你提出的研究设计给予肯定时(即“绩效成就”),你会更相信自己能做好研究。

2. 情境学习理论

该理论认为,学习是“合法的边缘性参与”的过程。在论文指导制度的关键要素中,学生正是通过参与导师的课题组会、学术讨论,逐渐从“边缘”(听课、做基础工作)走向“中心”(独立提出研究问题、撰写论文)。

结合这两个框架,我们就能更深刻地理解,论文指导制度不仅是在教知识,更是在塑造一个未来的研究者。

五、研究方法与数据:如何科学地进行研究?

要回答上述问题,混合研究方法会是很好的选择。

1. 问卷调查(量化研究)

设计一份量表,测量学生对各项论文指导制度的构成与特点的感知和满意度。例如,你可以用李克特五点量表询问:“我的导师能就论文框架提供清晰、建设性的意见”。收集到数据后,用SPSS或Python进行相关性分析和回归分析,找出影响满意度的关键因子。

2. 深度访谈(质性研究)

选取10-15名不同学科、不同指导体验的学生进行半结构化访谈。问题可以包括:“你认为理想的指导关系是怎样的?”“哪些论文指导制度的构成与特点对你帮助最大?”通过编码和分析访谈文本,我们可以挖掘出问卷数据无法揭示的深层原因和生动案例。

小技巧:在设计问卷前,先做几轮访谈,可以帮助你设计出更贴切、更全面的问卷题目,避免闭门造车。

六、结果与讨论:研究发现告诉我们什么?

假设我们的研究发现:

| 关键发现 | 解读与讨论 |

|---|---|

| “定期、结构化的反馈机制”是预测学生满意度的最强因子。 | 这印证了论文指导制度的构成与特点中“过程管理”的重要性。与其漫无目的地等待,不如和导师约定固定的见面周期(如每两周一次),并每次带着明确的议程(如“本次讨论第三章的数据分析”)。 |

| 人文社科学生更看重导师的“思想启发”,而理工科学生更看重“资源支持”(如实验设备、数据)。 | 这说明论文指导制度的构成与特点存在学科差异性。你在选择导师和与导师互动时,需要充分考虑本学科的研究范式。 |

这些发现提醒我们,论文指导制度的有效性高度依赖于其是否与学生的具体需求相匹配。

七、结论与启示:对你有什么实际建议?

聊了这么多理论,最后给你几点最实在的建议:

- 变被动为主动:不要等导师来找你。主动预约时间,带着思考和问题去交流,展示你的积极性。

- 明确期望:在指导关系开始时,最好能和导师坦诚沟通彼此的期望,比如反馈周期、沟通偏好(邮件、微信还是当面)。

- 善用制度:了解你所在院系对论文指导制度的明文规定,这是你维护自身权益的底线依据。

此外,如果你想扩大你的学术影响力,可以在论文写作过程中,将一些不涉及核心机密的心得、数据分析技巧,通过学术博客或社交媒体(如ResearchGate、知乎专栏)分享。这不仅能获得同行反馈,也是个人学术品牌建设的开始。

八、研究局限与未来方向

当然,任何研究都有局限。比如,我们的样本可能局限于某一地区或高校,结论的普适性有待验证。未来的研究可以进一步探讨:

- 在线指导模式(如通过视频会议)对论文指导制度的影响。

- 人工智能工具(如AI写作辅助、数据分析软件)如何在指导制度中扮演新角色。

希望这次聊天能帮你真正理解“论文指导制度是什么”,并让它成为你学术道路上的助力,而非阻力。记住,你不仅是制度的参与者,更可以成为它的积极利用者和改善者。祝你论文顺利!

还在为格式头疼?手把手教你「wps论文脚注怎么加」的终极方案

别再为论文熬夜了!【如何快速写sci论文】资深学者的压箱底秘籍

还在头痛找文献?揭秘“论文检索页是什么”——学术人的必备神器

还在苦恼从何下手?保育员论文怎么写,让资深导师带你一步步通关!

从零开始理解:医学论文是什么意思?资深研究者为你拆解核心要素

论文查重的依据是什么 – 揭秘学术界防抄袭的核心秘密,避免你的心血被误判!

专家经验谈:化学论文综述怎么写才能发高分期刊?掌握这些核心技巧

学术写作必看:知网论文格式是什么?这些细节90%的人都踩过坑

更多关于- 还在为论文发愁?先搞清楚“论文指导制度是什么”这个核心问题 - 请注明出处

发表评论