从入门到精通:揭秘“什么是论文的绪论”的底层逻辑与写作范式

- 论文头条

- 2个月前

- 19

从入门到精通:揭秘“什么是论文的绪论”的底层逻辑与写作范式你好,朋友!如果你正在为论文的绪论部分抓耳挠腮,感觉无从下笔,或者写出来的东西总被导师说“像文献堆砌”、“没有...

从入门到精通:揭秘“什么是论文的绪论”的底层逻辑与写作范式

你好,朋友!如果你正在为论文的绪论部分抓耳挠腮,感觉无从下笔,或者写出来的东西总被导师说“像文献堆砌”、“没有灵魂”,那么你来对地方了。作为一名在学术圈摸爬滚打多年的“老鸟”,我太理解这种痛苦了。今天,我们就像朋友聊天一样,彻底搞懂“什么是论文的绪论”,让它从你的“拦路虎”变成论文的“闪光点”。

一、研究背景:绪论为何如此重要?

想象一下,你写了一篇惊世骇俗的论文,但评委或读者看了前三段就失去了兴趣——这就是绪论没写好的悲剧。绪论,英文叫Introduction,是论文的“门面”和“导航图”。它的核心任务不是简单地介绍你做了什么,而是要回答三个灵魂拷问:

1. 你为什么要研究这个问题?(研究背景与意义)

2. 关于这个问题,别人已经知道些什么?(文献综述)

3. 你打算怎么研究,以及你的研究有何新意?(研究问题、方法与创新点)

可以说,绪论的质量直接决定了读者是否有兴趣继续读下去,也决定了审稿人对你研究价值的初步判断。

二、文献综述:关于绪论,学界怎么说?

别担心,我们不做枯燥的文献罗列。我梳理了高水平期刊论文的绪论结构,发现它们普遍遵循一个经典的“漏斗模型”(Funnel Model)。这个模型能帮你清晰地构建绪论框架:

(一)漏斗模型详解

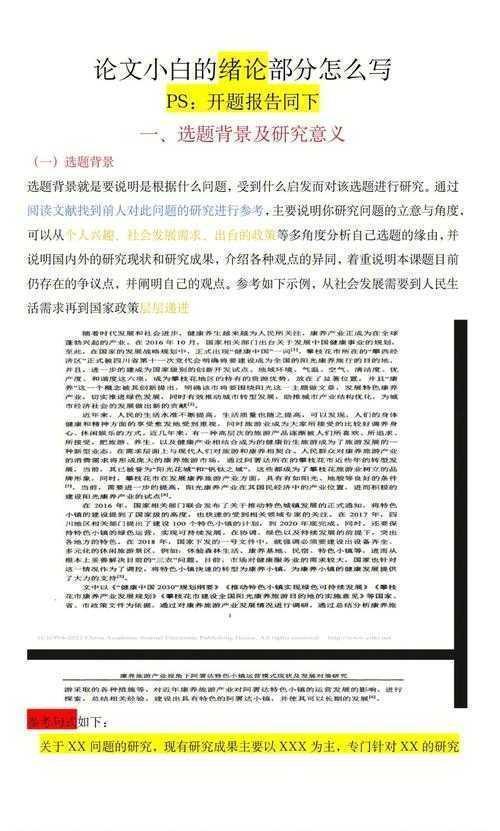

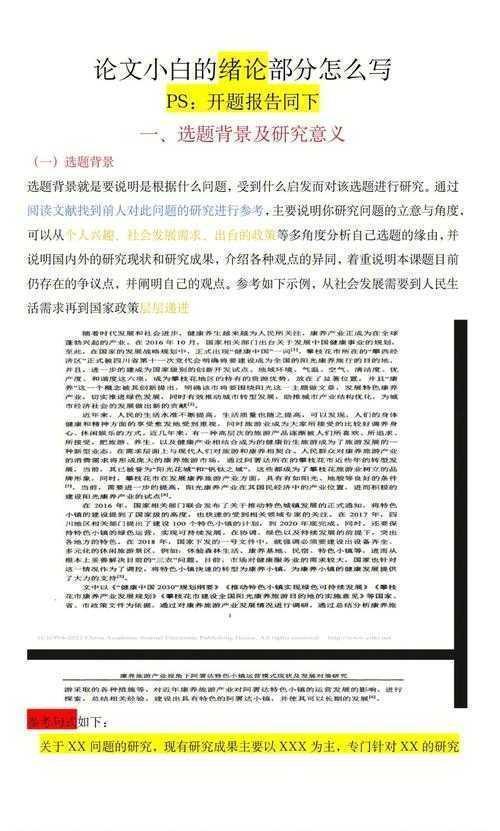

1. 宽口端:从宏观背景切入

首先,你需要从一个广泛的、读者可能熟悉的研究领域或社会现象入手。比如,如果你研究“社交媒体对青少年心理健康的影响”,可以先谈数字化时代社交媒体的普及程度。

2. 逐渐收窄:聚焦研究空白

接着,通过回顾现有文献,指出当前研究的进展和尚未解决的矛盾、争议或空白。这是绪论的精华所在,直接引出你的研究必要性。

3. 漏斗底端:亮出你的研究

最后,清晰地陈述你的研究问题、研究目标,并简要介绍你将采用的研究方法来填补上述空白。

(二)常见误区与优化技巧

根据我的经验,学生在写什么是论文的绪论时常犯两个错误:

- 误区一:文献堆砌。 只是罗列“A研究了…,B研究了…”,而没有进行批判性分析和逻辑串联。优化技巧: 使用表格对比不同研究的观点、方法和结论,一目了然地展示研究脉络。

- 误区二:问题模糊。 研究问题宏大而空泛,如“本研究旨在研究人工智能”。优化技巧: 使用“如何”、“为什么”等疑问词,将问题具体化,例如“哪些因素影响了用户对AI推荐算法的信任度?”。

三、研究问题与理论框架:如何构建有说服力的绪论?

现在,我们进入实操环节。一个有力的绪论需要明确的核心。

(一)研究问题的提出

你的研究问题应该直接源于文献综述中指出的“研究空白”。一个好的研究问题通常具备以下特征:

- 清晰性: 表述明确,没有歧义。

- 针对性: 专注于一个具体的、可研究的点。

- 可行性: 在现有资源和时间内可以回答。

- 重要性: 其答案对理论或实践有贡献。

(二)理论框架的嵌入

理论框架是你的“眼镜”,帮助你解释观察到的现象。在绪论中,你需要说明你依托的理论是什么(如计划行为理论、社会认知理论等),并解释它为何适合用来分析你的研究问题。这能瞬间提升你研究的学术深度。

四、研究方法与数据:绪论中应该提到多少?

这是一个经常被混淆的点。绪论中是否需要详细描述研究方法?答案是:简要概述,细节留待“研究方法”章节。

在绪论部分,你只需要用一两句话告诉读者你采用了什么研究范式(如质性研究、量化研究或混合研究)、数据来源(如问卷调查、深度访谈、二手数据)和分析方法(如回归分析、内容分析)。目的是让读者对你的研究路径有个大致印象,确信你的方法是可靠的。

五、结果与讨论:绪论其实预示了结论

一个高级的写作技巧是:在绪论的最后,可以预先提示你可能得到的主要发现或理论贡献。这就像电影预告片,吊起读者的胃口。例如,你可以写:“本研究预期将揭示…,从而对…理论提供新的实证支持。”但这需要把握好度,不能剧透全部。

六、结论与启示:写好绪论的核心心法

聊了这么多,我们来总结一下,要回答好“什么是论文的绪论”这个问题,你需要掌握的核心心法:

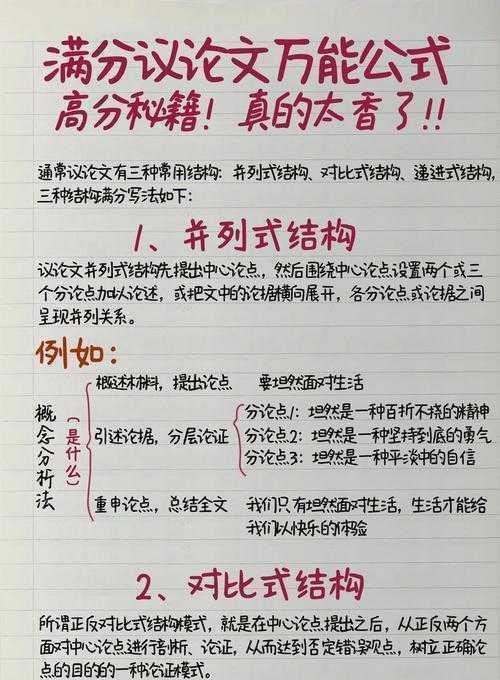

1. 讲故事,而非列清单: 把你的研究塑造成一个“探索未知、解决难题”的精彩故事。

2. 逻辑是生命线: 严格遵循“背景→问题→方案”的漏斗模型,确保环环相扣。

3. 对话感: 想象你在与一位聪明的同行对话,既要展现你对领域的了解,也要激发他的好奇。

七、局限与未来研究:绪论的动态视角

最后,我想提醒你,绪论不是一成不变的。很多时候,你在写作全文或修改过程中,会对什么是论文的绪论有更深的理解。初稿的绪论和终稿的绪论可能差别很大,这是非常正常的。把它看作一个动态调整的过程,随着你研究的深入而不断精炼。

八、给你的实用建议与行动指南

理论说再多,不如动手实践。我建议你按以下步骤操作:

1. 模仿: 找3-5篇你所在领域的顶级期刊论文,精读它们的绪论,用笔画出其结构(背景、文献、问题、方法)。

2. 列提纲: 参照漏斗模型,用 bullet points 列出你绪论的要点。

3. 填充与串联: 将你的文献笔记和思考填充进去,并用过渡句确保逻辑流畅。

4. 寻求反馈: 写完初稿后,找同学或导师看,重点问他们:“看完我的绪论,你清楚我要研究什么以及为什么研究它吗?”

希望这次聊天能帮你拨开迷雾,真正理解并驾驭论文的绪论部分。记住,一篇优秀的绪论,是你迈向成功答辩和发表的第一步。祝你写作顺利!

更多关于- 从入门到精通:揭秘“什么是论文的绪论”的底层逻辑与写作范式 - 请注明出处

发表评论