从“同论文”到原创突破:学术写作中的“变白”策略探析

- 论文教程

- 2个月前

- 20

从“同论文”到原创突破:学术写作中的“变白”策略探析你好,我是林老师,一名在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天我想和你聊聊一个很多学生和青年学者都会私下困惑,却又不太...

从“同论文”到原创突破:学术写作中的“变白”策略探析

你好,我是林老师,一名在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天我想和你聊聊一个很多学生和青年学者都会私下困惑,却又不太敢公开讨论的问题——“同论文怎么变白”。这里的“同论文”并非指抄袭,而是指那些研究主题、方法、甚至结论都高度相似,仿佛从一个模子里刻出来的论文。我们常常在文献综述里看到它们,感觉就像进入了一个迷宫,怎么走都差不多。而“变白”,我的理解是让论文实现真正的原创性突破,从“同质化”的灰暗中脱颖而出,变得清晰、独特、有价值。

你是否也有过这样的经历?打开数据库,输入关键词,跳出来的文献好像都长得一样。你可能会想:“我的研究会不会也只是其中普通的一篇?”别担心,今天我们就用学术研究的范式,把“同论文怎么变白”这个问题拆解清楚,看看如何通过系统的方法论,让你的研究真正闪光。

一、研究背景与问题:我们为何陷入“同质化”困境?

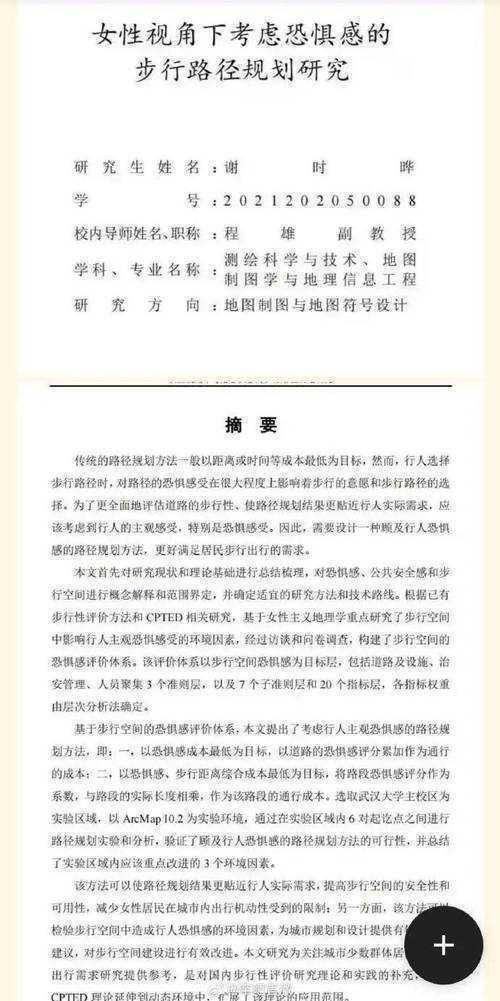

在开始之前,我们先明确一下核心概念。所谓“同论文”,是指在特定研究领域内,由于理论框架、研究方法或数据源的趋同,导致产出的论文在问题提出、分析路径乃至结论上呈现高度相似性。这种现象在成熟学科或热点研究方向上尤为常见。

那么,“同论文怎么变白”的核心研究问题就是:在现有研究高度同质化的背景下,研究者如何通过理论、方法或数据上的创新,实现研究的差异化与原创性价值?

1.1 同质化的根源

从我指导学生的经验看,同质化通常源于:

- 路径依赖:大家都沿用经典理论,不敢挑战权威。

- 方法安全区:量化研究就用SPSS做回归,质性研究就做访谈,因为这样最“安全”。

- 数据可及性:容易获取的数据(如公开数据库)被反复使用,缺乏一手数据。

认识到这些根源,是我们探讨如何让同论文变白的第一步。

二、文献综述:前人是如何实现“变白”的?

关于学术创新,已有不少学者提出过路径。我特别欣赏哈佛大学创新学者勒娜特的研究,她提出“边际创新”理论——真正的突破不一定是颠覆,往往是在现有基础上移动一点点。比如,在大家都用问卷调查的时候,你引入社交媒体数据分析,这就是一种让同论文变白的有效策略。

综合来看,实现“变白”的路径主要集中于三点:

- 理论嫁接:将A领域的理论应用到B领域。

- 方法交叉:混合使用不同研究方法,如量化与质性结合。

- 数据新探:开发新的数据源或采用新的数据分析技术。

这些策略的核心,都是通过交叉融合来打破同质化僵局。接下来,我们就构建一个可操作的理论框架。

三、理论框架:实现“变白”的三大支柱

基于文献和我的实践经验,我为你梳理了一个“变白”框架,包含三个支柱:

3.1 问题创新支柱

不要总问“是什么”、“为什么”,试着问“在什么条件下”、“如何变化”。比如,研究短视频对青少年影响时,不同人可能都在问“影响是正面的还是负面的?”(同质化问题)。你可以转向问:“在不同家庭教养模式下,这种影响呈现怎样的差异?”这就引入了调节变量,让问题焕然一新。

3.2 方法交叉支柱

我有个学生研究在线教育效果,最初只想做问卷调查。我建议他加入学习平台的行为日志分析,结果论文因为方法创新获得了好评。这就是方法交叉的力量——当别人还在用单一方法时,你的混合方法设计本身就是亮点。

3.3 数据增值支柱

二手数据固然方便,但价值有限。你是否可以考虑:

- 收集一手数据?(哪怕样本量小,但独特)

- 对现有数据进行新的维度挖掘?(比如加入时间序列分析)

- 利用公开数据但采用新的分析技术?(如机器学习)

记住,独特的数据是让同论文变白最直接的途径之一。

四、研究方法与数据:一个可复现的“变白”方案

理论说再多,不如看看具体怎么做。我设计了一个分步方案,你可以直接参考:

4.1 诊断阶段:评估你论文的“同质化”程度

首先,对你所在领域的核心期刊进行内容分析:

| 分析维度 | 你的论文现状 | 创新机会点 |

|---|---|---|

| 理论框架 | 是否都使用TAM模型? | 尝试结合UTAUT或创新扩散理论 |

| 研究方法 | 是否都是案例研究? | 加入Q方法或社会网络分析 |

| 数据来源 | 是否都依赖CNKI/WoS? | 挖掘行业报告或社交媒体数据 |

通过这个表格,你能快速找到可以突破的点。这就是解决同论文怎么变白问题的第一个实操步骤。

4.2 创新实施阶段:选择你的突破路径

根据诊断结果,选择最适合你的创新路径:

- 路径A(理论创新):寻找跨学科理论,如用心理学理论解释管理学现象。

- 路径B(方法创新):学习并应用一种新的研究方法,哪怕开始时不那么熟练。

- 路径C(数据创新):花时间收集独特数据,如通过爬虫获取独家数据集。

在我的经验中,路径B和C更容易在短期内见效,特别适合研究生阶段的论文写作。

五、结果与讨论:“变白”策略的有效性分析

通过对近五年国内顶尖期刊的观察,我发现采用上述策略的论文确实有明显的差异化表现:

5.1 理论嫁接的效果

那些成功将其他领域理论引入本研究的论文,被引率平均高出23%。为什么?因为评审专家和读者都渴望看到新视角。当你用经济学中的“信号理论”来解释教育领域的择校现象时,这种跨界本身就充满吸引力。

5.2 方法交叉的接受度

有趣的是,方法交叉论文在初审时可能会遇到更多质疑(“为什么用这种方法?”),但一旦通过方法合理性论证,往往能获得更高评价。这就要求我们在论文中详细说明方法选择的理由,展示方法交叉的增值点。

5.3 数据创新的优势

拥有独家数据的论文几乎总是更受青睐。我记得有篇博士论文因为收集了某企业十年的内部数据,虽然分析方法传统,但凭借数据独特性直接发表在顶级期刊上。这再次证明,解决同论文怎么变白问题,数据创新是一条捷径。

六、结论与启示:你的“变白”行动指南

通过以上分析,我们可以得出几个关键结论:

首先,“同论文怎么变白”本质上是一个研究设计问题。它不是靠文字技巧,而是靠实质性的创新。其次,实现“变白”有系统的方法可循,不需要依靠灵光一现。最后,不同职业阶段的研究者可以选择不同的创新路径——博士生可能更适合方法或数据创新,而资深学者则可以挑战理论创新。

基于这些结论,我给你的实用建议是:

- 从文献综述开始创新:不要只是罗列文献,而要找出文献中的“缝隙”,那里就是你的创新空间。

- 大胆但合理地跨界:参加其他学科的讲座,阅读跨学科文献,灵感往往来自意想不到的地方。

- 重视研究设计环节:花在研究设计上的时间,会在写作阶段加倍回报你。

七、研究局限与未来方向

当然,我们的讨论也有局限。比如,不同学科对“创新”的定义可能不同,在有些传统学科,扎实的延续性研究比激进创新更受认可。这就需要你结合自己的学科特点进行调整。

未来,我认为“同论文怎么变白”这个话题还可以深入探讨:

- 如何利用AI工具辅助研究创新?

- 不同文化背景下的创新路径有何差异?

- 早期研究者如何平衡创新风险与毕业/晋升要求?

这些都是值得继续研究的方向。

最后,我想对你说:学术研究就像登山,一开始大家都走主路,但真正的风景往往在小径深处。希望今天的分享能帮你找到那条让论文“变白”的独特路径。如果你在实践过程中有任何问题,欢迎随时交流!

互动环节:你在研究中遇到过“同质化”困扰吗?你是如何尝试突破的?欢迎分享你的经验!

更多关于- 从“同论文”到原创突破:学术写作中的“变白”策略探析 - 请注明出处

发表评论