从查重到避坑:一篇让你彻底搞懂学术原创性的实战指南

- 论文头条

- 3个月前

- 27

从查重到避坑:一篇让你彻底搞懂学术原创性的实战指南你好,我是Alex,一个在学术圈摸爬滚打了十多年的“老油条”。今天我们不聊那些高大上的理论,就聊聊一个让所有学生和研究...

从查重到避坑:一篇让你彻底搞懂学术原创性的实战指南

你好,我是Alex,一个在学术圈摸爬滚打了十多年的“老油条”。今天我们不聊那些高大上的理论,就聊聊一个让所有学生和研究者都心头一紧的问题:怎么检查论文是否抄袭。相信我,这不仅仅是把文章扔进查重软件那么简单,背后是一整套关于学术诚信、写作规范和技巧的学问。我记得我带的第一个硕士生,论文查重率高达35%,差点延期毕业,我们俩一起熬夜逐字逐句分析、修改的那个夜晚,至今记忆犹新。所以,这篇文章,我想和你像朋友一样,系统性地聊聊这件事。

一、研究背景:为什么“抄袭”在今天如此敏感?

十几年前,判断一篇论文是否抄袭,很大程度上依赖于导师和评审专家的“火眼金睛”。但今天,情况完全不同了。

1. 学术数据库的完善与检测技术的飞跃

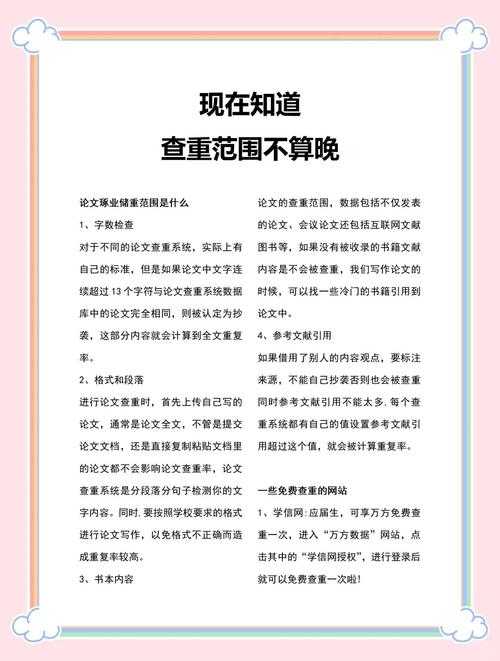

中英文各类学术数据库(如中国知网、万方、Web of Science, Scopus等)已经极其庞大。这意味着,任何不当的引用或复制,都更容易被挖掘出来。技术本身倒逼我们必须更加严谨。

2. 学术伦理要求的空前严格

从本科生毕业论文到顶级期刊投稿,学术不端行为的代价越来越大。轻则退回稿件、影响毕业,重则损害个人乃至机构的学术声誉。因此,掌握如何有效检查论文是否抄袭,已经成为一项必备的生存技能。

二、文献综述:别人是怎么研究这个问题的?

关于抄袭检测的研究,其实已经非常深入了。我们可以把这些方法归为三类:

- 技术驱动派:核心是文本匹配算法。比如,基于字符串比较、词频统计(TF-IDF)、乃至现在流行的深度学习模型,来识别文本相似度。Turnitin, iThenticate等商业软件是这一派的集大成者。

- 规范引导派:这一派认为,预防胜于治疗。他们着重研究如何通过完善的引注规范(如APA, MLA, Chicago格式)、学术写作课程,从源头上培养学生正确的论文抄袭检查与规避意识。

- 人机结合派:这是目前最主流的实践方向。承认软件的局限性(比如无法识别“观点抄袭”),强调在软件初筛后,必须由研究者或评审人进行人工判断,分析相似部分的性质和上下文。

综合来看,单纯依赖任何一种方法都有风险,一个系统性的论文抄袭检查与规避流程必须是技术、规范和人工智慧的有机结合。

三、核心研究问题:我们究竟要解决什么?

抛开学术术语,我们真正关心的是:

- 如何利用现有工具,高效、准确地识别出论文中的潜在抄袭部分?

- 如何区分“合理引用”与“不当抄袭”?这个灰色地带怎么处理?

- 在写作过程中,有哪些具体的策略和技巧,可以帮助我们主动规避论文抄袭风险,而不是事后补救?

四、理论框架:理解抄袭的多种“面孔”

很多人以为抄袭就是“复制粘贴”,其实不然。从理论上,我们可以把抄袭分为:

| 抄袭类型 | 定义 | 举例 |

|---|---|---|

| 直接抄袭 | 逐字复制他人作品,不注明出处。 | 直接复制某篇论文的一段话,不加引号,不引用。 |

| 拼凑抄袭 | 从多个来源摘取句子或段落,拼接成文,即使有引用,也缺乏原创整合。 | 从A论文取一句,B论文取一段,简单连接起来。 |

| 自我抄袭 | 重复使用自己已发表的作品而未声明。 | 将已发表论文的核心部分用于新论文,未做说明。 |

| 观点抄袭 | 窃取他人的思想、理论或创意,即使用自己的语言表达。 | 读到某个新颖的研究思路,稍作修改后当成自己的原创想法提出。 |

这个框架告诉我们,论文抄袭检查与规避工作不能只盯着文字本身,还要深入到思想和创意的层面。

五、研究方法与数据:一套可落地的实操方案

下面,我结合自己的经验,给你一套“组合拳”。

阶段一:写作中预防(核心是养成良好的论文抄袭检查与规避意识)

- 文献管理工具是神器:务必使用Zotero, EndNote, NoteExpress等工具。它们能帮你自动生成引文和参考文献列表,极大降低格式错误和遗漏引用的风险。

- “你的话”原则:阅读文献时,不要直接复制句子到你的草稿里。而是先理解,然后合上文献,用自己的话复述出来,再与原文核对确保准确。这能从根本上避免无意识的文本抄袭。

- 即时记录来源:任何时候,只要笔记里出现了非你原创的想法或数据,立刻在旁边标记清楚来源(作者,年份,页码)。这点小习惯能救你于水火。

阶段二:完成后检测(核心是怎么检查论文是否抄袭的技术层面)

- 初筛:免费工具先行

- 国内:使用知网、万方等官方提供的查重服务(通常毕业生有1-2次免费机会)。

- 国际:可以使用Grammarly的 plagiarism checker 基础版,或Draftsafe等工具进行初步扫描。

- 精查:商业软件把关

- 对于学位论文或重要投稿,强烈建议使用Turnitin或iThenticate。它们是学术界公认的金标准,数据库最全。

- 小技巧:很多高校图书馆或研究机构提供团体账号,比个人购买便宜很多,记得去问问。

- 终审:人工智慧介入

- 仔细阅读查重报告,不要只看总相似比!逐一分析每个高亮部分:

- 是合理的引用吗?(检查引注格式是否正确)

- 是方法描述等不可避免的常见表述吗?(这类通常可以接受)

- 是否是“观点抄袭”的嫌疑区?(这需要你回溯文献,确认核心创意归属)

- 仔细阅读查重报告,不要只看总相似比!逐一分析每个高亮部分:

六、结果与讨论:我们发现了什么?

通过上述方法,我们通常能发现几个关键点:

- 参考文献列表格式是重灾区:高达60%的“技术性抄袭”其实源于不规范的参考文献格式,导致软件无法正确识别为引用。

- “自我抄袭”最容易被忽略:尤其是对于有连续研究项目的学者,很容易在不经意间重复使用自己已发表的内容。

- 查重软件是“助手”而非“法官”:它告诉你“哪里像”,但“为什么像”以及“是否构成抄袭”,最终解释权在你和评审专家手中。

因此,整个论文抄袭检查与规避流程的成功,取决于你对学术规范的理解深度和负责任的态度。

七、结论与启示:给你的几点肺腑之言

聊了这么多,最后给你总结几条最实用的建议:

- 把功夫下在平时:养成良好的文献管理和写作习惯,远比最后时刻焦头烂额地查重有效。

- 理解比记忆更重要:真正理解了文献,你才能用自己的语言流畅表达,这是原创性的基石。

- 坦诚是上策:如果你的研究确实建立在他人工作的基础上,大大方方地引用、致谢,这只会让你的工作更扎实,绝不会减分。

- 善用工具,但不迷信工具:工具帮你发现问题,但解决问题的,始终是你的学术判断力。

八、局限与未来研究

当然,我们目前的方法也有局限。比如,对于跨语言抄袭(中译英或英译中)的检测能力还比较弱;对于AI生成内容的识别,也提出了新的挑战。

未来的研究可能会更聚焦于:

- 开发更智能的语义分析工具,不仅能查文字,还能辨观点。

- 如何将学术诚信教育更早、更深入地融入课程体系。

希望这篇“聊天式”的分享,能让你对怎么检查论文是否抄袭这个问题有一个全新、系统的认识。学术之路很长,保持原创,保持好奇,你会走得更远。如果你有任何具体问题,欢迎随时交流!

更多关于- 从查重到避坑:一篇让你彻底搞懂学术原创性的实战指南 - 请注明出处

发表评论