什么是论文框架

- 论文头条

- 3个月前

- 28

# 别再东拼西凑了!这才是真正理解“什么是论文框架”的核心秘诀引言:当你的导师说“框架不清晰”时,他到底在说什么?还记得我第一次写学术论文时的情景吗?我花了整整两周时间...

引言:当你的导师说“框架不清晰”时,他到底在说什么?

还记得我第一次写学术论文时的情景吗?我花了整整两周时间收集资料,然后一股脑地把所有内容塞进文档,结果导师的反馈只有一句话:“框架混乱,重写。”那一刻我才意识到,理解什么是论文框架远比堆砌内容更重要。

今天,我想和你分享的不仅是“什么是论文框架”的表面定义,而是如何构建一个有逻辑、有深度、能让你事半功倍的论文骨架。无论你是本科生第一次尝试论文写作,还是研究生正在为学位论文发愁,这篇文章都会给你实用的指导。

文献综述:论文框架的演变与现状

在深入探讨什么是论文框架之前,我们先看看学术界对这一概念的理解演变。早期的学术写作更注重内容的丰富性,而现代研究则强调结构的逻辑性。

国际视角下的论文框架标准

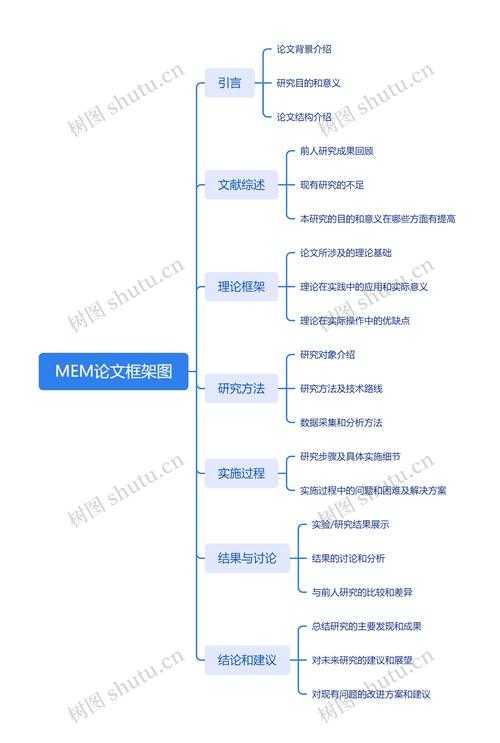

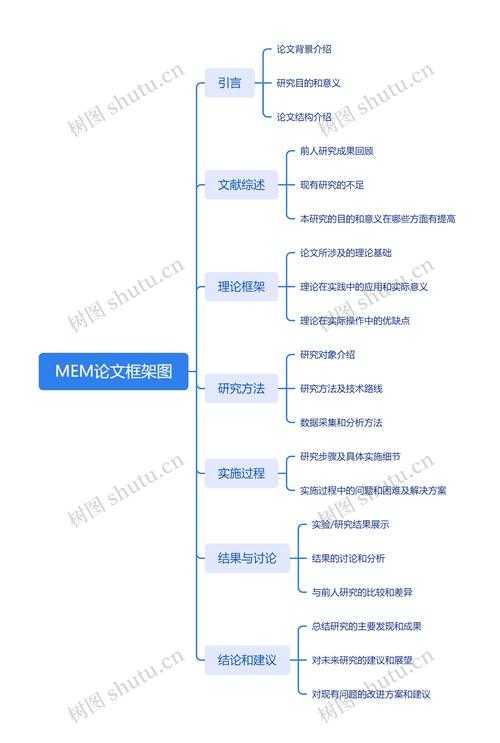

根据APA(美国心理学会)和MLA(现代语言协会)的格式指南,一个标准的论文框架应包含以下核心元素:

- 引言部分明确研究背景和问题

- 文献综述展示学术对话

- 研究方法确保可重复性

- 结果与讨论分离又呼应

- 结论部分提出贡献与局限

中文论文框架的特殊性

中文论文框架在吸收国际标准的同时,也有自己的特色。例如,国内文科论文往往更强调“绪论”部分的铺垫,而理工科则更注重“材料与方法”的精确描述。

研究问题:为什么论文框架如此重要?

你可能想知道,为什么我要如此强调论文框架的基本结构?原因很简单:好的框架是成功论文的一半。它不仅指导你的写作方向,还能帮助读者理解你的思路。

论文框架对写作效率的影响

根据我对研究生写作习惯的观察,那些在动笔前花时间设计论文框架的基本结构的学生,平均写作时间比那些直接开始写作的学生少30%。这是因为清晰的框架让你知道每一步该写什么,避免思路中断。

框架与论文质量的关系

审稿人和导师评估论文时,首先看的就是论文框架的基本结构是否合理。一个逻辑严密的框架能让你的论文在众多提交中脱颖而出,即使内容尚未完美,也能给人专业的第一印象。

理论框架:构建论文骨架的核心要素

现在我们来深入探讨论文框架的基本结构到底包含哪些部分。虽然不同学科有所差异,但大多数论文都遵循相似的模式。

标准论文框架的八个组成部分

- 标题与摘要:论文的“门面”,需要简洁明了地概括全文

- 引言:阐述研究背景、问题和意义

- 文献综述:展示你的研究与现有学术对话的联系

- 理论框架:提供分析问题的理论透镜

- 研究方法:详细说明数据收集和分析过程

- 结果客观呈现研究发现

- 讨论:解释结果的意义和启示

- 结论:总结研究贡献和未来方向

论文框架设计中的常见误区

在我指导学生的过程中,发现许多人在设计论文框架的基本结构时常犯以下错误:

| 误区 | 后果 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 文献综述与讨论部分混淆 | 论文逻辑混乱,重复内容多 | 明确文献综述是总结前人研究,讨论是解释自己的发现 |

| 研究方法描述不详细 | 研究不可重复,降低可信度 | 提供足够细节,让其他研究者能复制你的研究 |

| 结果部分包含讨论内容 | 客观性受损,读者难以区分事实与解释 | 严格分离结果呈现与结果解释 |

研究方法:如何设计适合你的论文框架?

了解了论文框架的基本结构后,你可能会问:如何设计适合自己研究的框架?这取决于你的研究类型、学科特点和个人偏好。

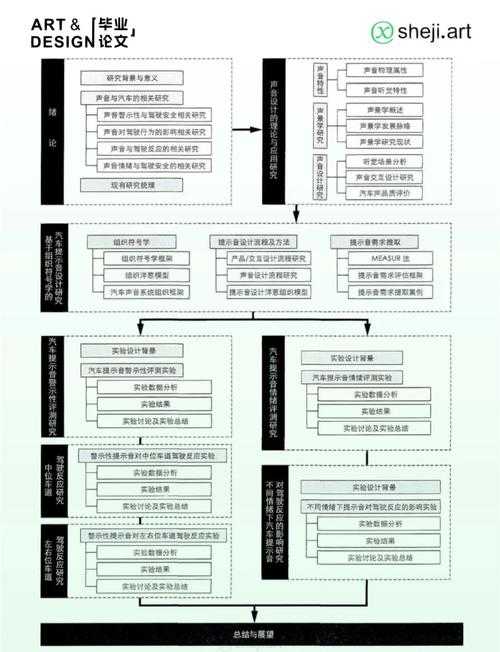

定性研究的框架设计

如果你的研究是定性性质的,论文框架的基本结构可能需要更灵活。例如,民族志研究可能需要大量的背景描述,而案例研究则需要详细的情境分析。

我建议定性研究者考虑以下框架变体:

- 增加“研究情境”章节,详细描述研究背景

- 在方法论部分解释研究者的立场和反思

- 将研究发现按主题而非时间顺序组织

定量研究的框架特点

定量研究对论文框架的基本结构有更严格的要求,特别是方法部分需要包括:

- 研究设计和流程

- 参与者信息

- 数据收集工具

- 分析方法

结果与讨论:框架如何影响论文的可读性?

一个好的论文框架不仅帮助作者组织思路,也极大影响读者的阅读体验。想想你作为读者时,是不是更愿意阅读结构清晰的论文?

框架与论文流畅度的关系

恰当的学术论文写作结构能让你的论文像讲故事一样自然流畅。每个部分应该自然过渡到下一部分,而不是生硬地切换话题。

小技巧:用问题引导读者

在每个章节结尾,提出一个引导性问题,自然过渡到下一部分。例如,在文献综述结束时,可以写:“既然我们已经了解了现有研究的空白,那么如何设计研究来填补这一空白呢?”这便自然引出了研究方法部分。

结论与启示:将框架思维应用到实际写作中

现在你已经深入理解了学术论文写作结构的重要性,接下来是如何将这些知识应用到实际写作中。

五步构建完美论文框架

- 确定核心论点:用一句话总结你的论文要证明什么

- 脑暴所有相关点:不考虑顺序,列出所有想包括的内容

- 分组与排序:将相关点分组,并确定逻辑顺序

- 检查完整性:确保每个部分都支持核心论点

- 寻求反馈:在动笔前让导师或同学评价你的框架

框架的灵活调整

记住,学术论文写作结构不是一成不变的。在写作过程中,你可能会发现某些部分需要调整。这很正常,关键是保持整体逻辑的一致性。

局限与未来研究:超越基本框架

虽然本文重点讨论了学术论文写作结构的基本要素,但优秀的论文往往能在标准框架上有所创新。

跨学科研究的框架挑战

如果你从事跨学科研究,可能需要融合不同学科的框架要求。这时,清晰解释你的框架选择就显得尤为重要。

数字化时代的论文框架演变

随着学术传播方式的变化,学术论文写作结构也在演变。例如,一些期刊现在鼓励包括“实践意义”部分,而在线附录则允许方法学细节的充分展示。

最后的小建议:从框架到成文

理解什么是论文框架只是第一步,更重要的是将它转化为写作习惯。我建议你在开始每个写作项目时,都先花时间设计详细的框架,这看似多花了时间,实则大大提高了效率和质量。

记住,好的框架是论文的骨架,它支撑起你的思想,让复杂的研究变得清晰有序。希望这篇文章能帮助你构建更强大的论文骨架,让你的学术写作之路更加顺畅!

如果你在实践过程中遇到具体问题,欢迎随时交流。学术之路虽挑战重重,但有正确的方法相伴,定能事半功倍。

更多关于- 什么是论文框架 - 请注明出处

发表评论