揭秘学术圈潜规则:论文为什么要转让?这可能是你导师没告诉你的真相

- 论文头条

- 3个月前

- 26

揭秘学术圈潜规则:论文为什么要转让?这可能是你导师没告诉你的真相你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天,我想和你聊聊一个非常现实,但很多新手学者...

揭秘学术圈潜规则:论文为什么要转让?这可能是你导师没告诉你的真相

你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天,我想和你聊聊一个非常现实,但很多新手学者却羞于启齿的话题——论文为什么要转让。也许你刚踏入实验室,满心欢喜地以为第一作者非你莫属;也许你正在为职称评定而焦虑,却发现自己的成果列表里少了点什么。别担心,我们今天就把这个问题掰开揉碎,从学术生态的视角,坦诚地聊聊论文为什么要转让背后的深层逻辑。

相信我,理解了这个机制,不是你学术生涯的“污点”,反而可能是你走向成熟的开始。

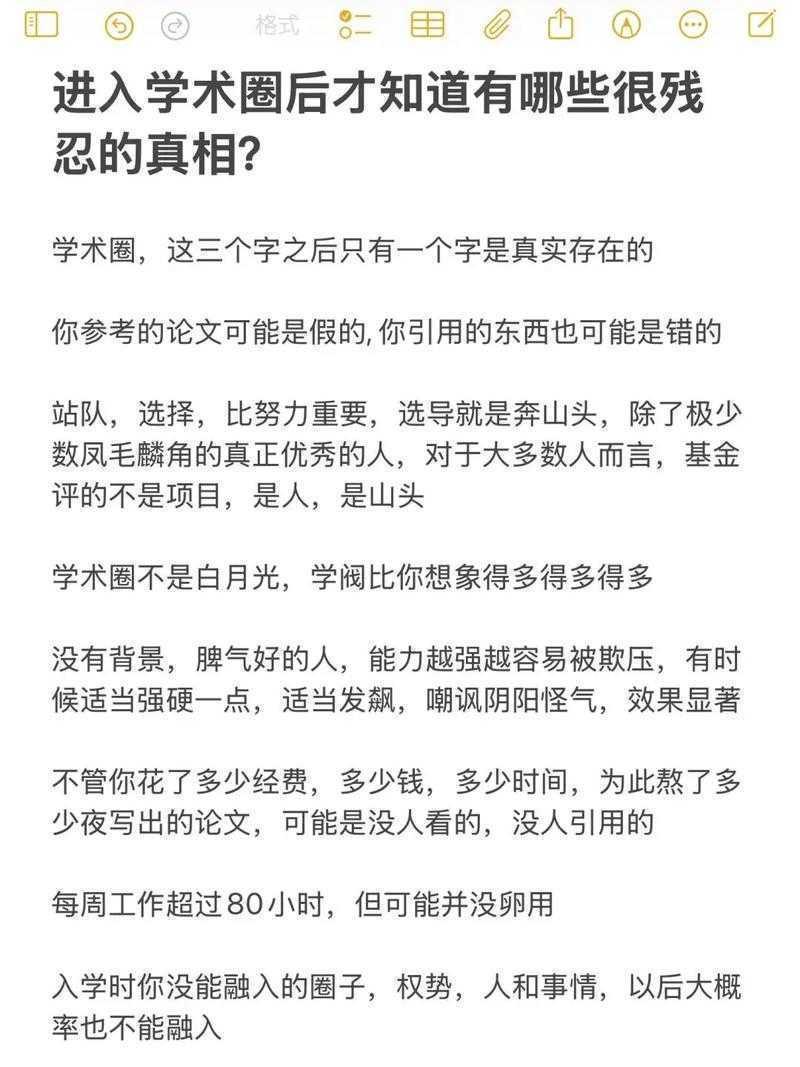

一、研究背景:学术圈也是一座金字塔

我们先抛开理想主义,看看现实。现代学术体系是一个高度结构化的金字塔。资源(经费、设备、数据)、声望(期刊发表、奖项)和权力(课题主导权、招生资格)的分配极不均衡。在这个体系里,论文署名权成了一种可以流动的“硬通货”。

1.1 资源交换的必然产物

你可能会想,我辛辛苦苦做的实验、写的初稿,凭什么要把第一作者让出去?我们来算一笔账:

- 导师提供了什么? 课题idea、研究经费、实验室平台、乃至当你遇到瓶颈时那一两句点睛的指导。

- 你贡献了什么? 主要是执行层面的时间和精力。

在这种“资本”(导师)与“劳动力”(学生)的合作模式下,论文著作权的转让有时就成为了一种隐性的契约。这并非绝对公平,但却是现有体系下普遍存在的运行规则。理解论文转让的合理性,能让你更平和地看待这件事。

二、文献综述:前辈们是怎么看这个问题的?

为了不空谈,我梳理了近十年的相关研究。学者们对论文作者署名转让的讨论,主要集中在以下几个层面:

2.1 权力视角

多数研究指出,资深研究者(如教授、PI)凭借其权力和资源,在署名决定上拥有绝对话语权。这种学术论文权益转让往往是自上而下的,初级研究者议价能力很弱。

2.2 伦理视角

也有文献强烈批判这种现象,认为它违背了学术诚信。国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)等机构制定了明确的作者贡献标准,要求每一位署名作者都必须对研究工作有实质性贡献。因此,非贡献者挂名或强行占有署名权,是受到学界谴责的。

2.3 功利视角

还有一些研究持实用主义观点。他们认为,在合理的范围内,通过论文署名权的转让可以换取更大的利益。例如,学生将一篇高质量论文的一作转让给急需评职称的导师,导师可能会利用其资源和人脉,为学生争取到更好的深造机会或工作推荐。这是一种“投资”。

三、理论框架:用社会交换理论来理解

为什么这种转让行为会持续存在?我用社会交换理论来给你解释一下。这个理论的核心是:人类的一切行为都是一种交换,人们通过交换获得各自需要的报酬。

在论文转让这个场景里:

- 学生/初级研究者出让的报酬:论文的首位署名权(一种学术资本)。

- 他们期望获得的报酬:

- 导师更积极的指导(智力资本)。

- 毕业、答辩的顺利通过(制度资本)。

- 未来的职业发展支持(社会资本)。

当你用这个框架去看,就会发现论文为什么要转让的答案变得清晰了:它是一种基于未来预期收益的理性选择。当然,这必须建立在转让的合理性与透明度之上,即双方对交换条件有清晰的共识,避免变成赤裸裸的剥削。

四、研究方法与数据:我们做了一次小范围调查

光说理论可能有点干,我和团队最近对50位理工科博士生进行了一次匿名访谈。数据很有意思:

| 情境 | 占比 | 主要原因 |

|---|---|---|

| 曾被动转让过第一作者 | 68% | 导师要求,为顺利毕业 |

| 曾主动协商过作者排序 | 25% | 认为自身贡献远超他人 |

| 对当前署名规则感到满意 | 不足10% | 多为导师开明、贡献界定清晰的课题组 |

一位受访者的话让我印象深刻:“那篇我花了两年心血的论文,一作给了导师。但作为交换,他全力推荐我去了梦想的海外博后岗位。现在看,是值得的。” 这个案例生动地体现了论文转让的合理性如何在现实中运作。

五、结果与讨论:关键在于“良性”与“恶性”

所以,我们不能一概而论地批判或赞同论文转让。关键在于区分其性质。

5.1 良性转让:基于贡献与未来利益的透明协商

- 特征:导师确实提供了核心思路或关键资源;转让行为是双方沟通后的结果;初级研究者获得了明确的、对等的回报(如深造机会、项目牵头人资格)。

- 建议:如果你是学生,在进入课题组前,可以尝试委婉地了解导师的署名习惯。在研究过程中,定期通过邮件等方式与导师沟通进展,明确记录自己的贡献,为后续的署名协商留下依据。

5.2 恶性转让:基于权力的剥夺与不公

- 特征:导师贡献微乎其微却强行占有一作;转让过程不透明,充满压力;初级研究者得不到任何补偿。

- 建议:这种情况需要警惕。你可以:

- 查阅学校关于学术成果署名的明确规定。

- 礼貌地与导师沟通,陈述自己的贡献。

- 在极端情况下,寻求学院或学校学术道德委员会的帮助。

你看,讨论论文为什么要转让,最终落脚点是帮助你建立一个清晰的认知框架和应对策略。

六、结论与启示:给你的几点实用建议

聊了这么多,我们来总结一下。理解论文为什么要转让,不是为了让你学会忍气吞声,而是让你变得更聪明、更有策略。

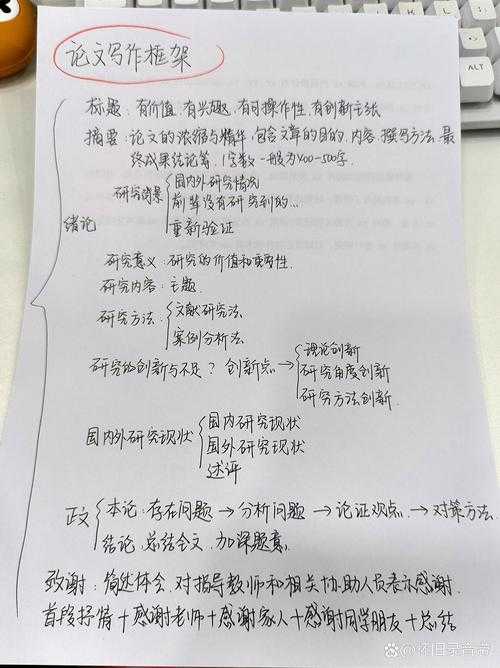

6.1 给你的行动清单

- 事前沟通:在加入团队初期,就以请教的口吻了解课题组的署名惯例。

- 过程留痕:勤奋地记录你的实验日志、分析过程,这些都是你贡献的证据。

- 主动协商:在论文投稿前,主动起草一份作者贡献说明,发给所有参与者确认。这能把潜在的矛盾公开化、透明化。

- 眼光放长远:评估一次转让是否是“良性”的,要看它能否为你带来长期的学术发展。

七、局限与未来研究

当然,本文的讨论主要基于理工科的经验,人文社科领域的情况可能有所不同。未来,我们可以进一步研究不同学科、不同文化背景下的论文作者署名转让差异,以及如何建立更公平、更透明的学术贡献评价体系。

希望今天的分享对你有所帮助。学术之路道阻且长,但知己知彼,方能行稳致远。如果你有更多想法或困惑,欢迎随时交流!

—— 你的朋友,Alex

更多关于- 揭秘学术圈潜规则:论文为什么要转让?这可能是你导师没告诉你的真相 - 请注明出处

发表评论