还在为论文分类发愁?一篇讲透“教研属于什么论文”的定位指南

- 学术快问

- 2个月前

- 23

还在为论文分类发愁?一篇讲透“教研属于什么论文”的定位指南你好,我是你的学术伙伴。今天我们来聊聊一个让很多教育领域的研究者,尤其是中小学老师和教研员感到困惑的问题:“教...

还在为论文分类发愁?一篇讲透“教研属于什么论文”的定位指南

你好,我是你的学术伙伴。今天我们来聊聊一个让很多教育领域的研究者,尤其是中小学老师和教研员感到困惑的问题:“教研属于什么论文”。你是否也曾面临这样的困境:辛辛苦苦完成了一项教学研究,却在投稿或结题时,因为论文类型不明确而被质疑“学术性不足”或“规范性不强”?别担心,这篇文章将像一位经验丰富的同行,陪你一起拆解这个难题,从理论到实践,给你一套清晰的导航图。

一、研究背景:为什么“教研属于什么论文”是个真问题?

在我们深入探讨之前,我们先要理解为什么这个问题如此重要。你可能会发现,在教育学术界,对“教研”(教学研究)的定位存在一种微妙的张力。

- 实践导向 vs. 理论贡献:教研源于真实课堂,其首要目标是改进教学实践。但传统的学术论文评价体系更看重理论建构和普适性知识贡献。

- 行动者身份 vs. 研究者身份:作为一线教师,你的核心身份是教育实践者。当你开展教研并试图将其成果化时,你就需要扮演研究者的角色,这中间存在角色转换的挑战。

- 成果形式的多样性:教研的成果可能是教案、教学反思、案例分析、行动研究报告等,这些形式与标准的实证研究论文或理论综述论文在结构上有所不同。

因此,明确“教研属于什么论文”,本质上是在为你的工作寻找一个合适的学术“家园”,让它既能被学术共同体认可,又不失其独特的实践价值。

二、文献综述:学界如何看待教研的论文属性?

通过梳理文献,你会发现,对于教研论文的归类,主要有以下几种主流观点:

1. 行动研究范式

这是最主流的一种归类。行动研究强调“为行动而研究,对行动进行研究,在行动中研究”。它完美契合了教研“问题来自实践、研究融入实践、成果服务实践”的特点。当你撰写一篇行动研究报告时,你需要清晰地呈现“计划-行动-观察-反思”的螺旋式上升循环。

2. 案例研究范式

很多教研活动是针对某个特定的教学问题、某个班级或某个学生群体展开的深入探究。这时,它可以被归类为案例研究论文。这类论文的核心在于对个案进行“深描”,并从中提炼出具有启发性的见解或模式。

3. 经验总结或反思性实践

有些教研更侧重于对个人或团队长期教学经验的系统化梳理与反思。这类成果可以视为经验总结性论文。它的价值在于将隐性知识显性化,为同行提供可借鉴的实践智慧。

综合来看,“教研属于什么论文”的答案并不是唯一的,而是取决于你研究的核心目标、使用的方法以及成果的呈现方式。关键在于,你需要有意识地将你的教研活动“范式化”,即按照某种公认的研究范式来设计和报告你的研究。

三、理论框架:为你的教研论文搭建“骨架”

无论你的教研论文最终归于何种类型,一个清晰的理论框架都能让它“立”起来。这个框架不需要多么高深莫测,但一定要有。

- 概念框架:界定你研究中的核心概念,比如你研究的“小组合作学习”具体指什么?它包含哪些要素?

- 分析框架:你打算用什么视角或理论来分析你收集到的数据?比如,你可以用布鲁姆的认知目标分类学来分析学生的课堂提问质量。

记住,理论框架是你论文的“导航仪”,它能让评审人和读者一眼就明白你的研究视角和深度。

四、研究方法与数据:让教研“有据可依”

这是将教研活动转化为学术论文的关键一步。很多优秀的教研实践之所以在论文层面显得薄弱,往往是因为研究方法部分写得过于笼统。

1. 数据三角验证

这是提升你教研论文信度和效度的“法宝”。不要只依赖学生的考试成绩这一单一数据。你可以尝试:

- 量化数据:前测、后测成绩、问卷调查数据。

- 质性数据:学生的访谈记录、你的教学反思日志、课堂观察录像、学生作品(如作文、模型)。

通过多种数据的相互印证,你的结论会更有说服力。

2. 清晰呈现研究过程

在论文中,你需要像讲故事一样,清晰地告诉读者:

- 你的研究周期是多长?(例如:2023年9月至2024年1月)

- 你具体实施了哪些教学干预措施?(例如:每周两次的项目式学习活动)

- 你是如何收集和分析数据的?(例如:对访谈文本进行了主题编码)

细节越丰富,你的研究就越显得真实、可复现。

五、结果与讨论:如何讲好你的教研故事?

这一部分的核心是“呈现”与“阐释”。

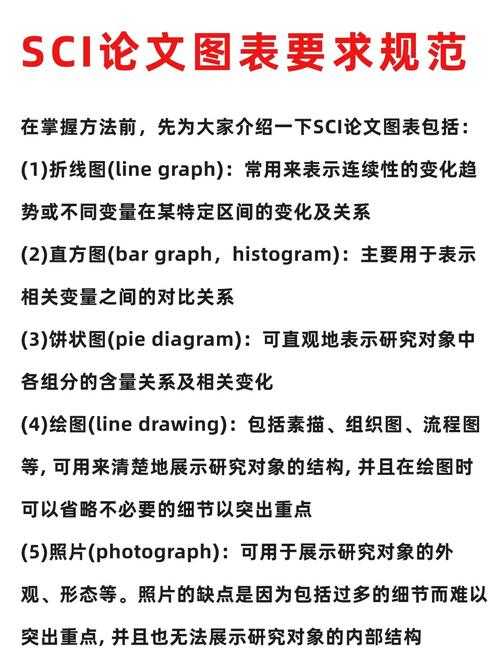

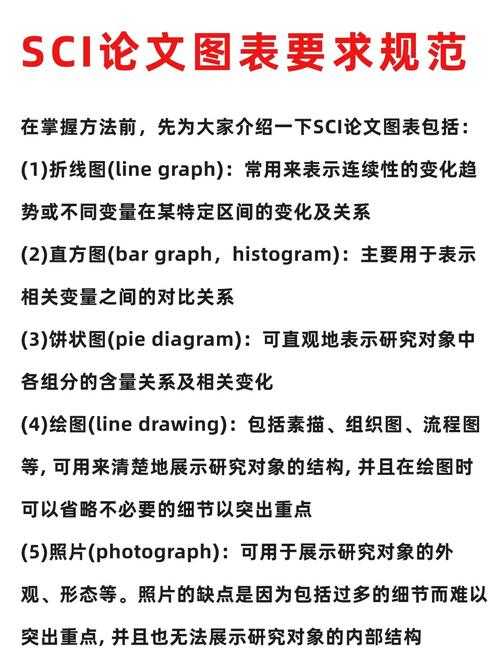

1. 结果的呈现

优先使用图表来直观展示数据变化。例如,一个显示实验班和对照班前后测平均分对比的柱状图,远比大段的文字描述更有冲击力。

2. 讨论的深度

讨论部分不能只是重复结果,而是要回答“So What?”(那又怎样?)。你需要:

- 解释你的研究发现说明了什么?

- 将你的发现与文献中的已有研究进行对话,指出你的研究是支持、补充还是挑战了现有观点。

- 坦诚地分析你的研究可能存在的其他解释。

- 重点阐述你的研究对教学实践的具体启示。读者最关心的是“我能从你的研究中学到什么直接用于我的课堂?”

六、结论与启示:从一篇论文到一个行动社群

结论部分要简明扼要,总结核心发现。但更重要的是启示部分,它可以将你论文的价值最大化。

除了常规的教学建议,我想特别分享一个技巧:思考如何将你的论文成果进行学术传播与社交媒体运营。你可以:

| 平台 | 策略 | 示例 |

|---|---|---|

| 学术博客/知乎 | 将论文核心发现改写为通俗易懂的干货文章 | 《我用一学期时间,用这三个策略提升了班级阅读能力》 |

| 微信公众号 | 分享研究过程中的故事、挫折与心得 | “那次失败的教学实验,反而让我找到了关键突破口” |

| 学术会议 | 制作精美的海报或进行短时间报告 | 在区、市级的教学研讨会上分享你的行动研究流程 |

这样做不仅能扩大你研究的影响力,还能吸引志同道合者,形成一个微型的实践研究社群,持续推动你和你的同伴专业成长。

七、局限与未来研究:彰显你的学术诚信与远见

主动指出你研究的局限性(如研究样本较小、研究周期较短等),非但不会削弱论文的价值,反而会彰显你的严谨和反思能力。同时,基于这些局限提出未来研究的方向,能为其他研究者(包括未来的你)指明道路。

总结

回到我们最初的问题“教研属于什么论文”。现在你可以自信地回答:它最常归属于行动研究、案例研究等实践取向的研究范式。其核心在于,用学术的规范来呈现和实践的智慧,实现“知行合一”。

最后给你一个行动建议:下次当你开展一项教研时,不妨在开始时就有意识地规划你的论文写作。问问自己:“我打算将这次研究写成一篇什么类型的论文?我需要收集哪些证据?我的理论框架是什么?”带着这些问题去实践,你的教研成果转化会事半功倍。

希望这篇对话式的分享能为你拨开迷雾。如果你在实践中有任何新的困惑或心得,欢迎随时交流!

更多关于- 还在为论文分类发愁?一篇讲透“教研属于什么论文”的定位指南 - 请注明出处

发表评论