别让996成为借口:工作以后如何写论文,从职场到学界的跨界指南

- 论文头条

- 3个月前

- 54

别让996成为借口:工作以后如何写论文,从职场到学界的跨界指南嘿,朋友!如果你点开这篇文章,大概率是和我一样,在忙碌的工作间隙,心里还揣着一个学术梦。你可能刚结束一个项...

别让996成为借口:工作以后如何写论文,从职场到学界的跨界指南

嘿,朋友!如果你点开这篇文章,大概率是和我一样,在忙碌的工作间隙,心里还揣着一个学术梦。你可能刚结束一个项目会议,或者加完班回到家,疲惫却又不甘——那个“工作以后如何写论文”的念头,是不是总在深夜冒出来,然后又迅速被第二天的待办事项淹没?

我完全理解。从职场重返学术写作,就像让一个习惯了百米冲刺的运动员,突然去跑一场需要精确配速的马拉松。节奏、目标、评判标准,全都变了。但别担心,这篇文章就是为你量身打造的路线图。我们会一起拆解这个挑战,把它变成一个个你可执行、可落地的步骤。

一、为什么我们总在“想写”与“没空写”之间挣扎?

在深入探讨工作以后如何写论文的具体方法前,我们得先正视一个核心矛盾:职场时间与学术精力的巨大冲突。这不仅仅是时间管理问题,更是身份和思维的切换成本。

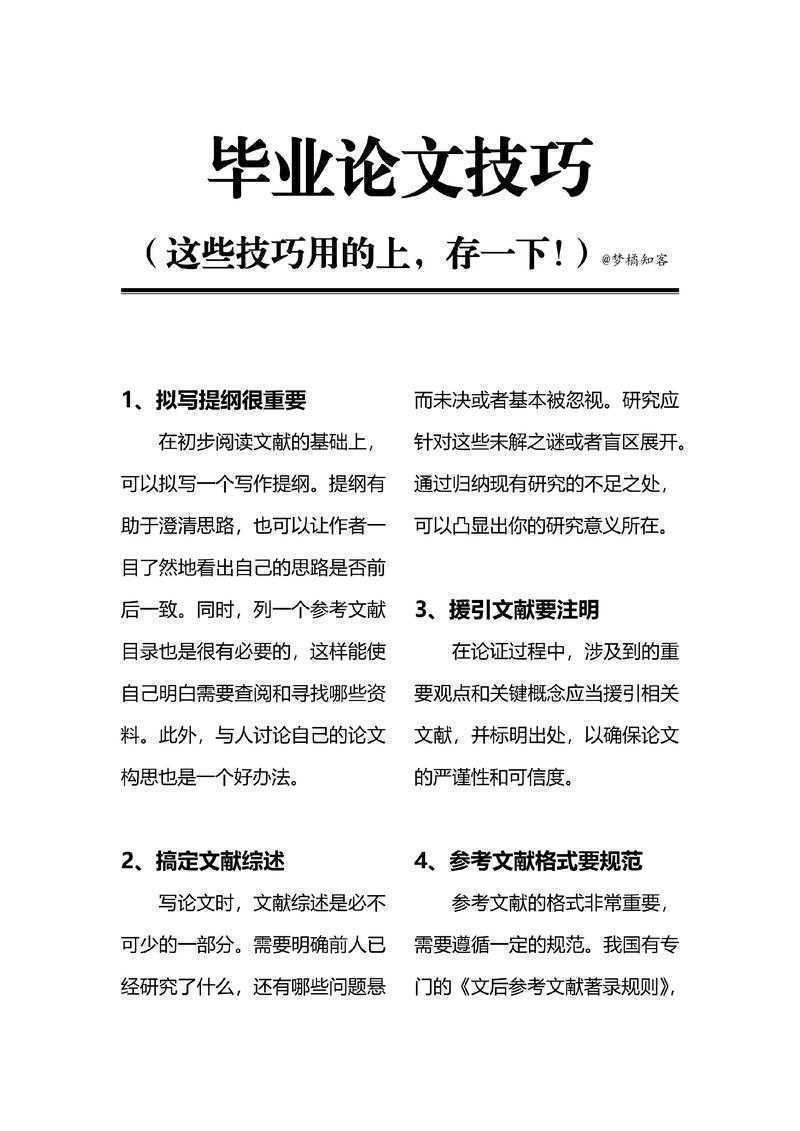

1.1 文献综述:职场人士学术写作的独特挑战

通过梳理现有文献,我发现职场人士的写作障碍主要集中在三点:

- 时间碎片化:你很难有连续4小时的“心流时间”,取而代之的是通勤、午休、睡前等15-30分钟的碎片时间。

- 思维模式转换困难:职场追求效率、结果和商业价值,而学术要求严谨、批判和理论贡献。这种“频道切换”非常消耗精力。

- 学术资源获取不便:离开了校园,访问核心期刊数据库、获取最新文献变得困难,学术圈的人脉和信息网也相对疏远。

认识到这些挑战,我们就能更有针对性地制定策略。例如,利用碎片化时间进行文献管理就是一个关键技巧。你可以在手机上下载文献管理App(如Zotero、Mendeley),在通勤路上阅读摘要,进行初步标注,周末再集中整理。

二、构建你的“最小可行论文”框架

对于在职人员发表学术论文而言,最致命的错误就是试图一口吃成胖子。我强烈推荐采用互联网产品开发中“MVP”的概念,即构建你的“最小可行论文”。

2.1 研究问题:从你的工作中“长”出来

最好的研究问题,就藏在你的日常工作中。别总想着开创一个全新的理论,而是思考:

- 我遇到的某个业务难题,是否可以用某个现有理论来解释或解决?

- 我们公司正在推行的新方法,其效果能否被系统性地验证和总结?

- 我这个行业的某个普遍现象,在学术上是否有新的解读视角?

比如,一位HR从业者可以将“公司新实施的弹性福利计划对员工满意度的影响”作为案例研究。这就是一个典型的利用职场优势开展学术研究的路径,你的工作场景就是最宝贵的一手数据来源。

2.2 理论框架:借力打力,连接已知与未知

你不必从零搭建理论宫殿。聪明的做法是找到一个成熟的理论框架(如技术接受模型、计划行为理论等),将你的工作实践作为该理论的一个应用或检验场景。这不仅能快速赋予你研究学术深度,也大大降低了理论创新的难度。

三、研究方法与数据:你的职场是金矿

这是在职研究者最大的优势所在!当全日制学生还在苦苦寻找调研对象时,你身边就坐满了潜在的访谈对象和数据源。

3.1 数据收集策略

| 数据类型 | 在职者优势 | 伦理注意事项 |

|---|---|---|

| 访谈 | 易于接触到行业专家、同事、客户 | 必须明确告知研究用途,获得知情同意,并做好匿名化处理 |

| 问卷调查 | 可利用公司内部渠道发放(需批准) | 确保问卷不涉及商业机密,避免诱导性提问 |

| 案例分析 | 亲身参与的项目是最佳案例 | 对公司名称、数据等敏感信息进行脱敏处理 |

| 二手数据 | 可申请使用脱敏后的内部报告、数据 | 严格遵守公司数据安全政策 |

切记:在任何数据收集活动开始前,务必与公司的法务或合规部门沟通,确保你的研究符合公司规定,避免法律风险。这是在职人员发表学术论文必须跨越的第一道门槛。

四、写作与时间管理:将论文“项目化”

把论文当作一个为期3-6个月的项目来管理,而不是一个模糊的“写作任务”。

4.1 制定逆向时间表

从论文提交截止日倒推,拆解任务:

- 确定目标期刊/会议(第1周)

- 精读该期刊近期发表的5篇论文,分析其写作风格(第2-3周)

- 完成文献综述和引言(第4-6周)

- 完成研究方法与数据分析(第7-12周)

- 撰写初稿(第13-16周)

- 修改、润色、格式调整(第17-18周)

4.2 征服碎片化时间

每天锁定2-3个“写作专属”碎片时间,并赋予其特定任务:

- 早晨15分钟:浏览专业领域顶刊的最新目录,保持前沿敏感度。

- 午休20分钟:用手机或平板修改一段昨天写的内容。

- 睡前15分钟:用语音备忘录记录下突然迸发的灵感或论点。

核心秘诀是:写作不一定要“写”,思考、阅读、记录都是推进。这对于实现工作与学术的平衡发展至关重要。

五、结果与讨论:讲一个“所以然”的故事

在职者的论文最忌写成工作报告。你的价值不在于描述“我们做了什么”,而在于分析“我们为什么成功/失败,这对理论和实践有何启示”。

在讨论部分,一定要回答三个关键问题:

- 我的发现支持或挑战了现有的哪些理论?

- 这些发现对我的行业(实践界)有什么具体启示?

- 我的研究有哪些局限?未来可以朝哪个方向深入?

清晰地回答这些问题,你的论文就从一份“经验总结”升级为了具有贡献的学术研究。

六、结论与启示:你的跨界优势

回顾整个历程,你会发现,工作以后如何写论文的核心,在于将职场劣势转化为独特优势。

- 你的劣势(时间少) → 迫使你更高效、更聚焦,反而避免了学生时代容易犯的“拖延症”和“范围蔓延”。

- 你的优势(实践丰富) → 让你的研究扎根现实,充满“烟火气”,更容易产生对实践有指导意义的真知灼见。

你带来的不是单纯的学术增量,而是弥合学界与业界鸿沟的桥梁。这是许多纯学术研究者难以企及的价值。

七、局限与未来研究:开启你的学术之旅

当然,本文讨论的方法主要适用于应用型、案例型研究。如果你志向在于纯理论或需要大量实验室数据的基础研究,挑战会更大,可能需要考虑与高校实验室合作等路径。

未来,你可以沿着这个路径继续深化:

- 从单篇论文,到一个持续的研究方向;

- 从独立作者,到与同事、甚至学术导师合作发表;

- 从投稿会议,到挑战更高水平的学术期刊。

最后,我想对你说:开始写,比写得好更重要。不要等到万事俱备,现在就打开文档,写下第一个标题。你的职场经验是你最宝贵的学术资本,善用它们,你不仅能完成论文,更能成就一段独特的、连接理论与实践的精彩人生。

加油,未来的学者!

更多关于- 别让996成为借口:工作以后如何写论文,从职场到学界的跨界指南 - 请注明出处

发表评论