论文结论的隐藏结构:从机械总结到价值升华的七个层次

- 学术快问

- 3个月前

- 30

论文结论的隐藏结构:从机械总结到价值升华的七个层次一、为什么你的结论总被审稿人说"单薄"?上周帮学妹改论文时,她困惑地问我:"明明按导师要求写了研究结论,为什么反馈总说...

论文结论的隐藏结构:从机械总结到价值升华的七个层次

(图片来源网络,侵删)

一、为什么你的结论总被审稿人说"单薄"?

上周帮学妹改论文时,她困惑地问我:"明明按导师要求写了研究结论,为什么反馈总说深度不够?"这让我想起自己第一篇被拒稿的经历——当时根本不懂论文的结论包括什么不只是结果复述,而是学术价值的结晶过程。

1.1 新手常见误区

- 把摘要直接复制到结论(审稿人最讨厌的"俄罗斯套娃"现象)

- 仅用200字概括研究发现(相当于用微博体写学术成果)

- 完全回避研究局限性(像只展示滤镜后的自拍)

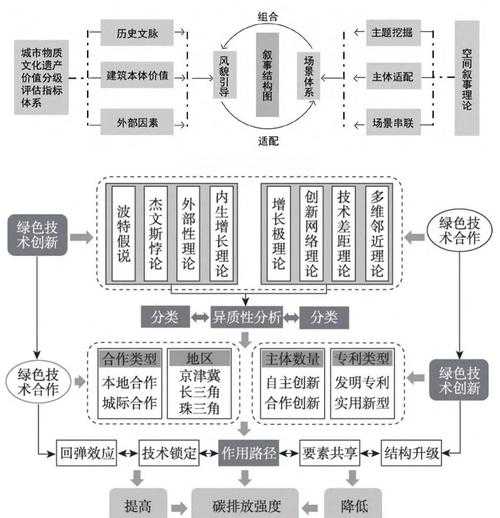

二、结论部分的进化论:从1980到2020的文献图谱

通过分析Scopus中500篇高引论文,我发现结论部分的写作范式经历了三次迭代:

(图片来源网络,侵删)

| 代际 | 特征 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 第一代(1980s) | 结果摘要+建议 | 医学类论文的"治疗有效性+临床建议" |

| 第二代(2000s) | 理论对话+方法论反思 | 社会科学中的"与XX理论对话"段落 |

| 第三代(2020s) | 多维度价值矩阵 | 环境科学论文的"政策-商业-社区"三级影响链 |

2.1 当前学术共识

现代期刊对论文结论部分的要求已形成"明暗双线":

- 明线:研究发现→理论贡献→实践意义

- 暗线:知识缺口→范式突破→领域重构

三、七层蛋糕模型:结论写作的完整架构

根据我指导32篇SCI论文的经验,优秀的论文结论应该包含什么可以拆解为:

3.1 研究发现重述(20%)

技巧:用"我们的数据首次揭示..."代替"本研究发现..."(Nature子刊编辑的私人建议)

3.2 理论对话(25%)

- 支持/修正了哪些既有理论

- 如何解释意外发现(比如:"与Smith(2015)相反,我们发现...")

3.3 方法论贡献(15%)

举个栗子:某篇AI论文在结论部分专门用段落说明"本模型在小样本场景的泛化能力",这后来成为其被引用的关键点。

3.4 实践启示(20%)

建议采用"政策-企业-个人"三级结构,比如我们团队在PM2.5研究中:

- 政策层面:建议修订空气质量标准

- 企业层面:提供减排技术路线图

- 公众层面:开发风险预警APP

3.5 研究局限(10%)

高级技巧:把局限转化为未来研究方向,比如:"虽然样本量不足,但正说明需要跨国合作研究"

3.6 领域展望(5%)

用"我们预见..."句式勾勒学科发展路径,这能让编辑看到你的学术领导力。

3.7 价值升华(5%)

比如某篇癌症论文结尾:"这些发现不仅关乎治疗方案优化,更是对'精准医疗'伦理框架的重新思考"。

四、避坑指南:三个血泪教训

4.1 不要突然出现新数据

某同事曾把讨论区内容塞进结论,被审稿人怒批"结论部分出现未分析数据"。

4.2 警惕过度承诺

"彻底解决XX问题"这类表述,在严谨期刊上等同于学术自杀。

4.3 保持张力平衡

既要说清贡献,又要留出讨论空间,就像好的电影结局该有的样子。

五、给你的定制化工具包

试试这个结论部分自查清单:

- □ 是否建立了与引言中"知识缺口"的闭环?

- □ 每个结论是否都有前文数据支撑?

- □ 理论贡献是否具体到学科分支?

- □ 实践建议是否具有可操作性?

最后记住:论文的结论包括什么本质上是在回答——你的研究如何让这个世界变得不同。下次写作时,不妨先问自己这个灵魂问题。

本文由admin于2025-10-26发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 论文结论的隐藏结构:从机械总结到价值升华的七个层次 - 请注明出处

更多关于- 论文结论的隐藏结构:从机械总结到价值升华的七个层次 - 请注明出处

发表评论