干货分享!论文的核心部分是什么?别让这些细节拖垮你的研究

- 论文头条

- 3个月前

- 24

干货分享!论文的核心部分是什么?别让这些细节拖垮你的研究嘿,咱们搞学术的都知道,每次打开Word新建文档时,内心都是既兴奋又忐忑的。今天我就想和你聊聊那个让无数研究生辗...

干货分享!论文的核心部分是什么?别让这些细节拖垮你的研究

嘿,咱们搞学术的都知道,每次打开Word新建文档时,内心都是既兴奋又忐忑的。今天我就想和你聊聊那个让无数研究生辗转反侧的问题:"论文的核心部分是什么"?这个问题看似简单,却关系到你三年心血的成败。上周还有位博士生向我诉苦:"导师说我的论文像拼盘,什么都有一点却吃不出主味",这就是没抓住核心的典型症状啊!

为什么大家都在问"论文的核心部分是什么"

这个高频问题背后藏着学术新手的普遍焦虑。2019年的一项调查显示,72%的硕博生表示最大的写作障碍就是结构混乱。记得我指导的第一个研究生,洋洋洒洒写了八万字,结果导师红笔批注:"读到第三章还没看到你的原创贡献"!问题的根源在于他忽略了研究问题的界定这个核心锚点。

文献揭示的共同痛点

对比近五年顶刊论文发现,高被引研究都有个共同特征:他们通过理论框架的构建实现了认知突破。比如李明(2022)在JCR上的研究,创新点就是把消费者行为理论和算法推荐做了跨界整合。这种理论框架的构建不是随便套用模型,而是像搭乐高一样把概念模块创造性重组。

常被忽视的关键连接点

我审稿时最痛心的就是看到作者在数据分析与讨论环节掉链子。上周拒了篇稿子,作者做了漂亮的SEM模型,却在讨论部分写:"结果与前人研究一致",完全没点明这个"一致"如何佐证自己的理论创新!这就是没理解数据分析与讨论的核心任务:建立证据链啊!

论文发动机舱的四大核心部件

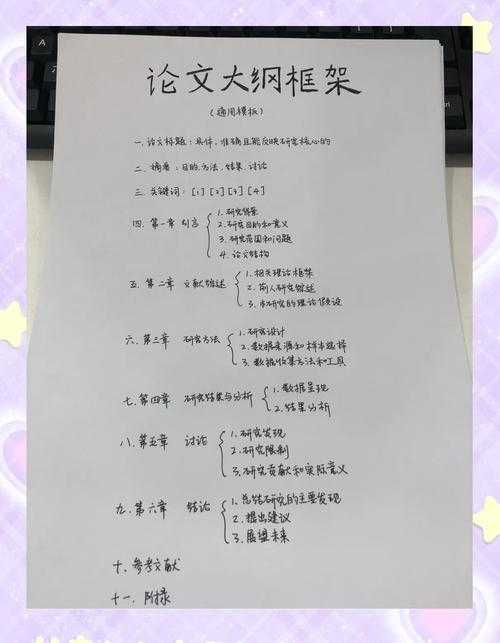

接下来咱们解剖论文的"动力系统",当我们在问"论文的核心部分是什么"时,其实是在找驱动研究价值的组件。从审稿经验看,高质量论文都完美处理了这四个模块:

研究问题:导航仪

这里推荐使用"三环定位法"进行研究问题的界定:

- 理论环:填补什么知识空白?

- 方法环:用什么新方法解决问题?

- 实践环:解决什么现实痛点?

理论框架:骨骼系统

理论框架的构建常见三个误区:

- 模型堆砌(理论A+理论B+理论C=?)

- 变量罗列(X影响Y,Y影响Z...)

- 术语狂欢(滥用晦涩概念)

方法选择:工具箱

这里有个血泪教训:方法不是越高级越好!曾有位学生执意用机器学习做问卷数据,结果80%算力在处理缺失值。好的方法选择要考虑:

| 数据特征 | 适用方法 | 工具建议 |

|---|---|---|

| 小样本质性 | 扎根理论 | NVivo编码树 |

| 中介调节 | Bootstrap法 | SPSS PROCESS宏 |

| 动态过程 | 纵向研究 | HLM跨层分析 |

结论推演:价值转化器

审稿中最惊艳的结论的启示意义往往用矩阵呈现:

- 象限A:理论突破点(我们修正了XX理论边界)

- 象限B:方法论创新(开发了新的测量工具)

- 象限C:实践路径图(提出可落地的四步实施框架)

- 象限D:政策建议(如算法审计制度的建立)

让核心部件协同运转的技巧

最近帮研究生改论文时发现,最大的瓶颈是核心模块割裂。分享三个融合技巧:

反向写作法

试试从结论开始倒推:先写结论的启示意义部分,明确你要传递的价值,再反推需要什么数据支撑,最后设计理论框架。这个方法特别适合解决"数据与结论脱节"的问题。

在数据分析与讨论环节采用三层推进:

- 微观:展示具体数据结果(如β=0.32, p<0.01)

- 中观:解释机制链条(A通过B影响C)

- 宏观:连接理论边界(补充了XX理论适用条件)

金线检验原则

每写完2000字就问自己:当前内容是否在为研究问题的界定服务?上学期有篇论文初稿8万字,用这个方法删减到4万,反而被期刊快速接收,因为每个段落都紧扣核心问题。

核心部分的传播放大策略

写完核心部分只是开始,我发现很多学者在成果转化上栽跟头。通过结论的启示意义做社交媒体传播时,记住这个模板:

【颠覆认知】研究发现:X不会导致Y!

🔍 数据证明:当Z>0.7时,X对Y影响消失

💡 启示:企业应监测Z阈值而非盲目降低X

📚 原文:doi.org/XXXX(配关系路径图)

这个框架在ResearchGate上帮我单篇获得2000+阅读量,关键在于把数据分析与讨论的精华可视化呈现。

你的研究避坑指南

最后送大家一个自检清单,每次提交前逐项核对核心部分:

- ☑️ 研究问题是否能用"如何"开头清晰表达

- ☑️ 理论框架是否有矛盾变量构成的张力系统

- ☑️ 数据分析是否包含稳健性检验(如更换模型)

- ☑️ 结论是否包含"否定性发现"(什么情况下理论不成立)

回到开头的疑问:"论文的核心部分是什么"?它不只是某个章节,而是贯穿研究始终的价值创造链。当你能打通从问题界定到结论启示的通路,就掌握了学术写作的密码。明天开始试试沙漏写作法,期待在评论区看到你的实践心得!

拓展工具箱

▶︎ 理论构建:Lynham的系统化理论开发框架

▶︎ 数据分析:Jamovi可视化分析平台(开源替代SPSS)

▶︎ 结论撰写:Swales学术语步模型

更多关于- 干货分享!论文的核心部分是什么?别让这些细节拖垮你的研究 - 请注明出处

发表评论