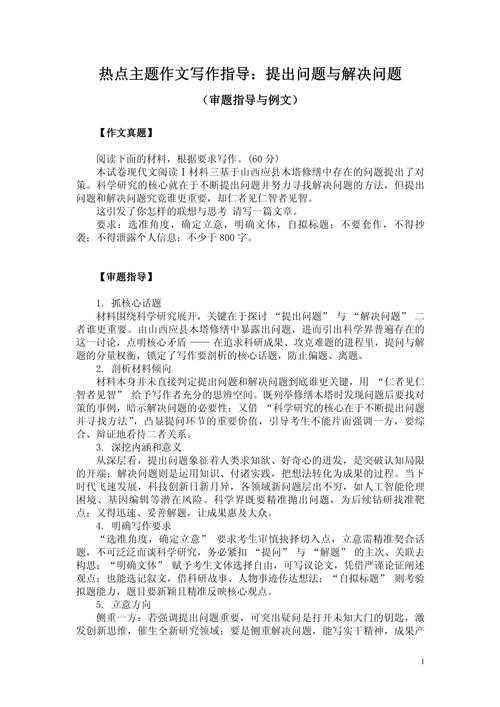

你是否也曾困惑:到底什么是“问题论文”?一篇让你彻底搞懂的深度解析

- 论文头条

- 2个月前

- 23

你是否也曾困惑:到底什么是“问题论文”?一篇让你彻底搞懂的深度解析你好,我是你的学术伙伴。在指导研究生和审稿的这些年里,我发现一个高频出现的困惑:“老师,您总说我的论文...

你是否也曾困惑:到底什么是“问题论文”?一篇让你彻底搞懂的深度解析

简单来说,“问题论文”是指什么论文? 它并非指论文本身有缺陷或错误,而是指那些以明确、具体、有价值的“研究问题”为核心驱动和灵魂的学术论文。整篇论文的构思、文献梳理、方法选择、数据分析乃至结论推导,都紧密围绕这个核心问题展开。可以说,一篇论文的优劣,八成在开题时就已由这个“问题”的质量决定了。

一、研究背景:为什么“问题意识”如此重要?

我们不妨回想一下你读过的顶尖期刊论文。它们给你的第一印象是什么?很可能不是庞杂的数据或高深的理论,而是一个让你瞬间产生兴趣、觉得“这个问题问得好”的切入点。在当前的学术评价体系下,评审专家首先审视的便是你的问题意识。一个模糊、宏大或陈旧的问题,即使后续工作再扎实,也难获高分。我见过一位同学,最初想研究“人工智能对教育的影响”,这显然过于宽泛。经过几轮讨论,我们将问题聚焦为“智能答疑系统对高中生数学焦虑感的影响机制研究——基于某省三所重点中学的对比实验”。你看,后者立刻变得具体、可测量、且有理论对话的空间。这正是界定研究问题的关键一步:从现象描述走向精准的学术提问。

二、文献综述:前人如何“提问”?我们站在谁的肩上?

1. 理论脉络中的“问题”演化

梳理文献不是为了罗列观点,而是为了找到“问题”的源头和演进。例如,在研究“社交媒体与青少年心理健康”这一领域时,你会发现早期的研究问题多是“使用时间是否与抑郁症状相关?”。随着研究深入,问题变得更精细:“不同类型的社交互动(如自我展示 vs. 社会比较)对青少年自尊心的差异化影响是什么?” 这种演变本身就为我们如何提出研究问题提供了线索:要在前人基础上,找到尚未被解答的、更细微的角落。2. 识别研究空白

文献综述的终极目标是发现“研究空白”。这些空白通常以以下几种形式出现:- 矛盾性空白: 已有研究结论不一致,你的问题可以试图解释这些矛盾。

- 语境性空白: 某个理论在A文化/群体中被验证,但在B文化/群体中是否适用?

- 方法性空白: 前人多为定量研究,能否用质性研究深入挖掘内在机制?

三、理论框架:为你的“问题”搭建脚手架

理论框架不是装饰品,它是你分析和回答问题的“透镜”。比如,如果你研究“网约车平台的算法管理对司机工作满意度的影响”,你可以选择“资源保存理论”作为框架。那么,你的核心问题就可以具体化为:“算法管理是如何通过影响司机的资源(如时间、自主权、情绪)获取与消耗,进而作用于其满意度的?” 这样,理论就为你提供了分析变量和路径的指引。四、研究方法与数据:如何“解答”你的问题?

研究方法的选择完全取决于你的研究问题。| 研究问题类型 | 适用方法 | 数据来源示例 |

|---|---|---|

| “是什么?”(探索性/描述性) | 案例分析、扎根理论、问卷调查(描述性统计) | 访谈记录、观察笔记、公开数据库 |

| “为什么?”(解释性) | 实验法、问卷调查(回归分析)、定性比较分析 | 实验数据、问卷量表数据、档案数据 |

| “怎么样?”(过程性) | 纵向研究、过程追踪、民族志 | 追踪调查数据、历史档案、田野记录 |

一个小技巧:在设计方法时,不妨想象自己在和审稿人对话。你能否清晰地向他解释,你选择的这种方法是回答你那个特定问题的最佳途径?

五、结果与讨论:回到“问题”本身

这一部分最忌“数据堆砌”和“脱离问题”。每一个重要的发现,都应该直接回应你在引言中提出的研究问题。例如,你可以这样组织段落:“针对我们的第一个研究问题‘A变量是否对B变量有显著正向影响?’,回归分析的结果表明……这支持了我们的假设H1。然而,关于第二个问题‘C变量在其中起何种中介作用?’,我们发现……” 这样的写作确保了论文的连贯性和针对性。讨论部分则是升华,你需要解释你的答案意味着什么,它与文献中的理论有何异同,可能的原因是什么。这充分体现了如何撰写问题导向的论文的最终环节——不仅回答问题,更要深化对问题的理解。

六、结论、启示与未来展望

1. 核心结论

用几句话概括你的研究对最初那个“问题”的解答。避免引入新的信息,而是对全文进行总结。2. 启示

说明你的研究在理论和实践上的价值。这能证明你的“问题”不仅学术上有趣,也具备现实意义。3. 局限与未来研究

诚实指出你研究的局限性,并基于这些局限性,提出新的、更深入的“研究问题”。这恰恰展现了学术研究的接力赛特性,也为你的后续研究埋下伏笔。例如,“本研究主要关注了短期影响,未来研究可以探讨……的长期效应。”七、实用锦囊:如何炼成一个好的研究问题?

- 从“兴趣”到“问题”: 将你宽泛的兴趣不断用“谁”、“何时”、“何地”、“如何”、“为何”来细化。

- “so what?” 测试: 向自己或朋友解释你的问题,如果对方反问“所以呢?这有什么意义?”,你能否给出有说服力的回答?

- 可行性评估: 你是否有能力、有时间、有资源来回答这个问题?一个好问题必须是可操作的。

- 与导师/同行讨论: 不要闭门造车,多交流能帮你发现逻辑漏洞,优化问题表述。

结语

希望这篇长文能帮你彻底解开“问题论文是指什么论文”这个心结。记住,一篇优秀的论文始于一个优秀的提问。花再多时间在琢磨和锤炼你的研究问题上都是值得的,因为它决定了你后续所有努力的方向和价值。现在,你不妨拿出你正在构思的论文题目,用我们今天讨论的框架审视一下,看看它是否是一个真正的、有力的“问题”。如果你在实践中有任何新的心得或困惑,欢迎随时与我交流。学术之路,我们结伴同行!

本文由admin于2025-11-04发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 你是否也曾困惑:到底什么是“问题论文”?一篇让你彻底搞懂的深度解析 - 请注明出处

更多关于- 你是否也曾困惑:到底什么是“问题论文”?一篇让你彻底搞懂的深度解析 - 请注明出处

发表评论