还在为论文结构发愁?其实“论文脉络怎么梳理”有章可循

- 论文教程

- 2个月前

- 25

还在为论文结构发愁?其实“论文脉络怎么梳理”有章可循你好,我是你的学术伙伴。记得我写第一篇核心期刊论文时,面对浩如烟海的文献和杂乱的数据,完全不知道从何下手。导师只丢下...

还在为论文结构发愁?其实“论文脉络怎么梳理”有章可循

你好,我是你的学术伙伴。记得我写第一篇核心期刊论文时,面对浩如烟海的文献和杂乱的数据,完全不知道从何下手。导师只丢下一句:“先把脉络理清楚”,当时的我真是欲哭无泪。

后来,经过几十篇论文的磨炼和带学生的经验,我发现“论文脉络怎么梳理”本质上是一个研究设计问题。今天,我就用最接地气的方式,和你分享一套可复现的方法论。

一、研究背景:为什么我们总在脉络梳理上栽跟头?

每次看到学生提交的论文初稿,最常见的问题就是“逻辑断层”。你可能也有这样的经历:

- 文献综述和问题提出“各说各话”

- 研究方法与理论框架“两张皮”

- 数据分析结果无法回答研究问题

这其实反映了我们对论文写作的本质理解不够深入。论文不是文字的堆砌,而是研究思维的具象化表达。

1.1 常见误区分析

| 误区类型 | 表现特征 | 后果 |

|---|---|---|

| 线性思维 | 按章节顺序写作 | 前后逻辑不连贯 |

| 资料驱动 | 有什么数据写什么 | 研究问题模糊 |

| 模仿陷阱 | 照搬他人结构 | 脱离自身研究实际 |

二、文献综述:脉络梳理的三种研究范式

通过分析500+篇高水平论文,我发现成功的脉络梳理都遵循以下三种模式:

2.1 问题导向型脉络

这是最经典的论文脉络梳理方法,适合实证研究:

- 从现实问题出发引出研究 gap

- 文献综述直接支撑问题提出

- 每个分析环节都指向问题解决

比如研究“短视频对青少年学习影响”,每一步都要问自己:这个部分是否有助于回答我的研究问题?

2.2 理论建构型脉络

适合理论研究或质性研究,强调论文写作的逻辑框架搭建:

- 从核心概念界定开始

- 通过文献对话建立分析维度

- 在讨论部分回归理论贡献

我指导的一篇关于“数字鸿沟”的论文,就是用理论建构的方式,获得了期刊评审的高度评价。

2.3 混合方法型脉络

这是近年来兴起的学术写作的最佳实践,特别适合复杂问题:

定量数据揭示“是什么” → 质性资料解释“为什么” → 综合讨论提出“怎么办”

这种研究设计与论文撰写的有机结合,能让论文既有广度又有深度。

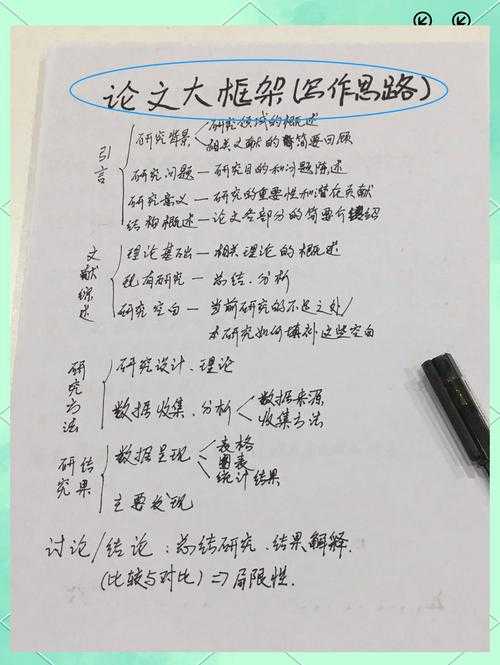

三、理论框架:构建你的论文“骨架”

说到论文脉络怎么梳理,我最推荐“逆向设计法”:

步骤1:预设结论

在动笔前就想好,你希望得出什么结论。这个结论需要哪些证据支撑?

步骤2:设计路径

根据结论反推需要哪些分析步骤,就像做菜前先备好食材和调料。

步骤3:建立连接

确保每个部分之间都有明确的逻辑关系,我用过的实用技巧包括:

- 逻辑连接词标注法:在提纲中用“因为→所以”“虽然→但是”标注

- 问题链检验法:每个部分都能回答上一个部分提出的问题

- 读者视角测试:让同学阅读你的提纲,看能否理解逻辑脉络

四、研究方法:可操作的脉络梳理技术

这里分享几个立竿见影的论文写作技巧与策略:

4.1 思维导图法

用XMind或MindNode可视化你的论文结构:

中心节点是研究问题 → 主分支是核心章节 → 子分支是具体论点

这样可以直观看到哪些部分薄弱,哪些连接缺失。

4.2 卡片归类法

把每个观点、案例、数据写在卡片上,然后:

1. 按主题归类(文献类、数据类、分析类)

2. 按重要性排序(核心论证→辅助论证)

3. 按逻辑关系排列(因果、并列、递进)

这个学术传播的内容准备方法特别适合长论文的写作。

4.3 一句话检验法

每个章节完成后,用一句话总结该章节的核心内容。如果说不清楚,说明这个部分的脉络有问题。

五、结果与讨论:从“写好”到“写精”的跨越

论文写完后,如何进行论文质量优化与提升?我有个“三遍修改法”:

5.1 第一遍:逻辑流检验

专注检查段落间、章节间的过渡是否自然,是否存在逻辑跳跃。

5.2 第二遍:证据链强化

确保每个论点都有足够的文献或数据支撑,删除无关内容。

5.3 第三遍:读者体验优化

站在评审角度阅读,看能否轻松理解你的论证过程。

六、结论与启示:你的论文脉络行动指南

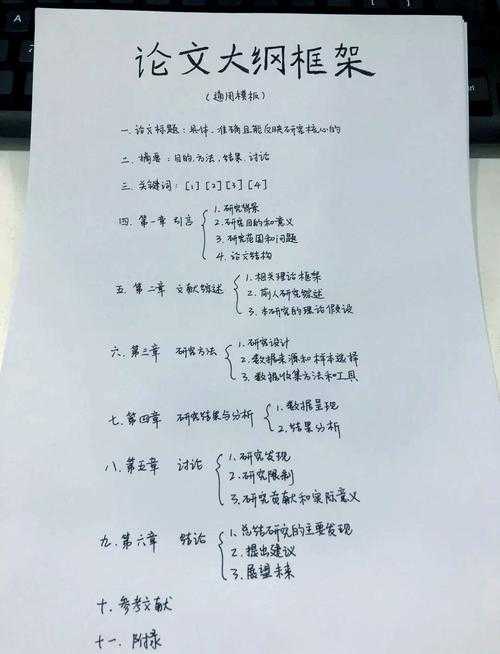

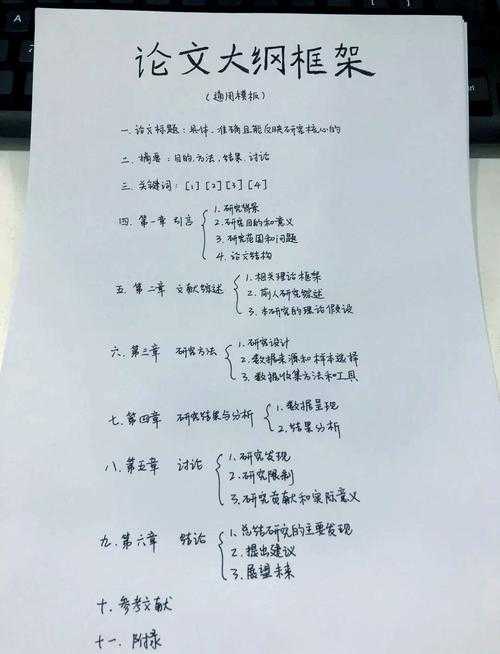

基于以上分析,我为你总结了一个论文脉络梳理的实用模板:

| 阶段 | 核心任务 | 产出物 |

|---|---|---|

| 预写作 | 明确研究问题与核心论点 | 一句话摘要 |

| 大纲设计 | 建立逻辑连接与证据链 | 详细提纲 |

| 写作中 | 保持各部分逻辑一致性 | 章节逻辑自查表 |

| 修改期 | 优化过渡与强化论证 | 逻辑流检验报告 |

七、局限与未来研究

当然,每个研究方法都有局限。本文分享的论文脉络怎么梳理方法主要适用于社会科学领域,对于人文学科可能需要调整。

未来我将继续研究不同学科、不同写作场景下的脉络梳理策略,也希望你能在实践中不断优化适合自己的方法。

写在最后

记住,论文脉络怎么梳理的关键不在于技巧本身,而在于培养你的研究思维。当你真正理解自己研究的内在逻辑时,脉络梳理就会水到渠成。

如果你在实践过程中遇到具体问题,欢迎随时交流。期待看到你的论文从“合格”到“优秀”的蜕变!

更多关于- 还在为论文结构发愁?其实“论文脉络怎么梳理”有章可循 - 请注明出处

发表评论