别再纠结了!一文讲透“论文属什么成果”的本质与分类

- 学术快问

- 2个月前

- 24

别再纠结了!一文讲透“论文属什么成果”的本质与分类你好,朋友!作为在学术圈摸爬滚打多年的研究者,我太理解你此刻的困惑了。无论是为了毕业答辩、职称评定,还是项目结题,我们...

别再纠结了!一文讲透“论文属什么成果”的本质与分类

你好,朋友!作为在学术圈摸爬滚打多年的研究者,我太理解你此刻的困惑了。无论是为了毕业答辩、职称评定,还是项目结题,我们总会反复遇到一个核心问题:这篇论文到底属于什么成果?这看似简单,实则关系到我们研究工作的定位、价值评估乃至未来的学术发展路径。今天,我们就坐下来,像朋友聊天一样,把这个话题彻底聊透。

一、研究背景:为什么我们总在问“论文属什么成果”?

你有没有发现,当我们向导师汇报,或者填写各类科研管理系统时,“成果形式”或“成果类别”这一栏总是绕不开。这背后其实反映了现代科研管理的精细化需求。简单来说,明确论文属什么成果,是为了:

- 标准化评价:让不同领域、不同类型的学术贡献能在相对统一的框架下被衡量。

- 资源优化配置:帮助基金委、学术机构了解科研产出的方向与质量,从而更合理地分配资源。

- 研究者职业发展:清晰的成果分类是职称晋升、人才计划评选的重要依据。

所以,这个问题绝非纸上谈兵,它直接关联着我们每一位科研人的“生计”。

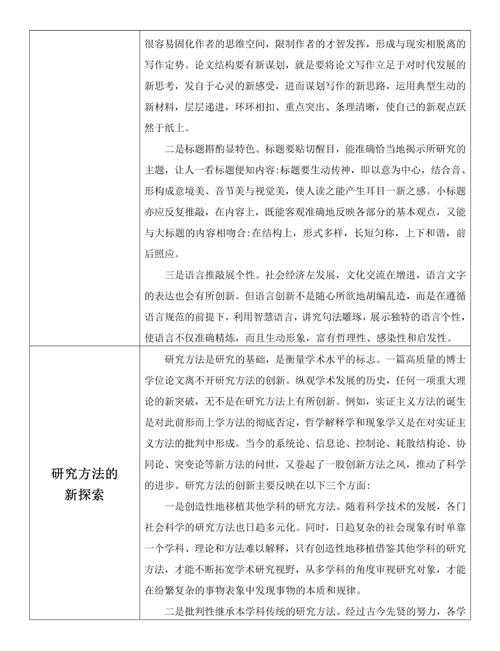

二、文献综述:前人是如何对学术成果进行分类的?

关于学术成果的分类,学界已有不少讨论。我帮你梳理了几个主流框架:

1. 按知识贡献类型划分

这是最经典的分类法。它将论文成果分为:

- 理论性成果:提出新理论、新模型或新范式,侧重于概念创新。

- 实证性成果:通过实验、调查、案例分析等方法验证或修正现有理论,提供新的经验证据。

- 方法性成果:开发新的研究方法、技术或工具,为后续研究提供“利器”。

- 综述性成果:对某一领域的研究现状进行系统梳理、评述和展望,指明未来方向。

这种分类直接回答了论文属什么成果的核心——你的研究究竟贡献了何种新知。

2. 按发表载体与影响力划分

在实操中,我们常常通过发表平台来判断成果的层级:

| 成果级别 | 典型载体 | 影响力特征 |

|---|---|---|

| 顶级成果 | Nature, Science, 领域顶刊 | 高被引,可能引发范式变革 |

| 重要成果 | 核心期刊,知名会议 | 在特定领域内有显著影响 |

| 一般成果 | 普通期刊,会议论文集 | 完成学术交流,积累研究记录 |

这种分类非常现实,尤其是在国内目前的评价体系下,论文成果的级别认定往往与期刊的分区、影响因子紧密挂钩。

三、研究问题与理论框架:构建一个多维度的判断模型

看完文献,你会发现单一维度很难精准定位。所以,我结合自己的经验,为你设计了一个更实用的论文成果分类判断模型。你可以从三个维度来审视你的论文:

- 创新维度:是原始创新、集成创新,还是应用创新?

- 方法维度:是理论推导、实证研究,还是方法开发?

- 应用维度:是基础研究、应用基础研究,还是技术开发?

通过这个模型,一篇关于“利用新算法提升图像识别精度”的论文,就可以被清晰地定位为“方法维度的原始创新”与“应用维度的技术开发”成果。这样,在向别人阐述论文属什么成果时,你的思路会清晰得多。

四、研究方法与数据:如何客观分析你的论文成果?

理论说再多,不如动手实操。我建议你拿出一篇自己的论文,尝试用以下方法进行“自我诊断”:

1. 内容分析法

仔细重读你的论文,特别是引言和结论部分,回答这几个问题:

- 我的核心论点是什么?是提出了新观点,还是证实/证伪了旧观点?

- 我使用的主要研究方法是什么?这个方法本身有创新吗?

- 我的研究结论的普适性如何?适用于多大范围?

通过这种“自我访谈”,你能更客观地评估论文成果的创新性与贡献度。

2. 文献计量法

这不是自吹自擂,而是看市场(学术共同体)的反馈:

- 你的论文被引用了多少次?被哪些层次的期刊或学者引用?

- 是否有权威综述文章将你的工作列为该领域的进展?

- 在学术社交媒体(如ResearchGate)上,关注度和讨论度如何?

这些数据是判断论文成果的学术影响力最硬核的指标。

五、结果与讨论:常见误区与优化策略

在我的审稿和指导经历中,发现大家在成果定位上常犯两个错误:

误区一:盲目追求“高大上”,忽视匹配度

总想把自己的成果往“理论重大突破”上靠。其实,一篇设计严谨、数据扎实的实证研究,其价值绝不亚于一个看似宏大却漏洞百出的新理论。关键在于你的贡献与论文目标是否匹配。

误区二:混淆“工作”与“成果”

“我花了三年时间”这叫做工作量和过程,但不是成果。成果必须是对外部世界(哪怕是小小的学术圈子)产生的新影响。所以,在陈述时,要聚焦于“我们发现了什么规律”、“我们解决了什么难题”,而不是“我们多么辛苦”。

优化策略: 在论文写作之初,就用一两句话清晰定义你希望达成的成果类型。这就像航海时的罗盘,能确保整个研究过程不偏航。

六、结论与启示:给你的三条黄金法则

聊了这么多,最后给你提炼出三条最实用的建议,帮你彻底搞定“论文属什么成果”这个问题:

- 向内看,明确核心贡献:动笔前就想清楚,你这篇论文最想让读者记住的一点是什么?是一个新数据?一个新方法?还是一个新观点?这一点就是你的核心成果。

- 向外看,参考领域惯例:看看你所在领域的顶级期刊是如何分类文章的。计算机顶会看重“方法创新”,经济学期刊看重“理论或实证贡献”,入乡随俗很重要。

- 向前看,规划传播路径:不同的成果类型,其最佳传播策略不同。理论性成果适合发综合或理论期刊,方法性成果除了发论文,还可以开源代码、制作教程视频,在GitHub、B站等平台扩大影响。

七、研究局限与未来展望

必须承认,任何分类模型都有其局限。学术研究本身是复杂且动态发展的,交叉学科的研究成果往往难以被简单归类。未来,随着Altmetrics等新型评价指标的发展,我们对论文成果的多元价值体现可能会有更丰富、更立体的认识。

希望今天的分享能像一次老友间的思维碰撞,帮你拨开迷雾。下次再有人问你“论文属什么成果”时,相信你一定能自信、清晰地给出回答。如果你在具体操作中遇到任何问题,欢迎随时交流!

(全文完)

更多关于- 别再纠结了!一文讲透“论文属什么成果”的本质与分类 - 请注明出处

发表评论