从理论到实践:解密rfcn论文背后的目标检测革新之路

- 学术快问

- 3个月前

- 66

从理论到实践:解密rfcn论文背后的目标检测革新之路一、为什么rfcn论文值得你熬夜研读?记得第一次读到rfcn论文(Region-based Fully Convol...

从理论到实践:解密rfcn论文背后的目标检测革新之路

一、为什么rfcn论文值得你熬夜研读?

记得第一次读到rfcn论文(Region-based Fully Convolutional Networks)时,我正在为某个目标检测项目的数据漂移问题头疼。这篇2016年NIPS的里程碑式研究,用优雅的解决方案回答了当时计算机视觉领域最关键的矛盾:如何平衡检测精度与计算效率。

1.1 研究背景的蝴蝶效应

在传统目标检测方法(如R-CNN系列)中,你会发现两个痛点:

- 重复的区域提议计算导致效率低下

- RoI pooling破坏空间信息影响定位精度

而rfcn目标检测算法的创新在于:将位置敏感得分图与全卷积网络结合,这个看似简单的设计转变,让检测速度比Faster R-CNN提升2.5倍。

二、文献综述:目标检测的进化树

要真正理解rfcn论文的价值,我们需要梳理关键节点:

- R-CNN时代(2014):首次将CNN引入检测任务,但需要单独训练SVM分类器

- Fast R-CNN突破:提出RoI pooling实现特征共享

- Faster R-CNN创新:引入RPN网络实现端到端训练

在这个脉络下,rfcn目标检测算法的贡献尤为突出——它首次实现了全卷积的检测框架,让后续的Mask R-CNN等研究受益匪浅。

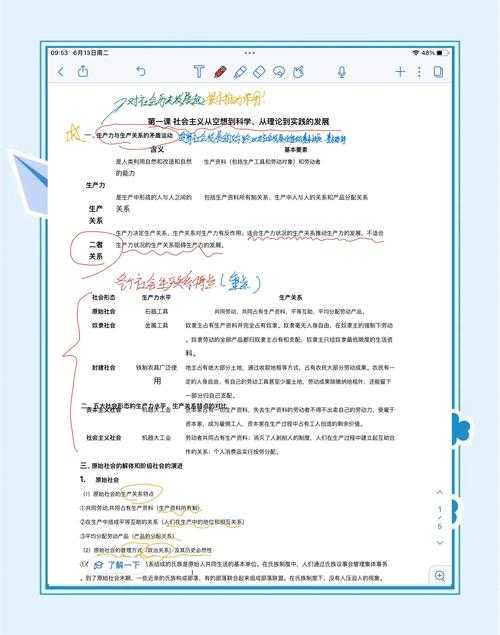

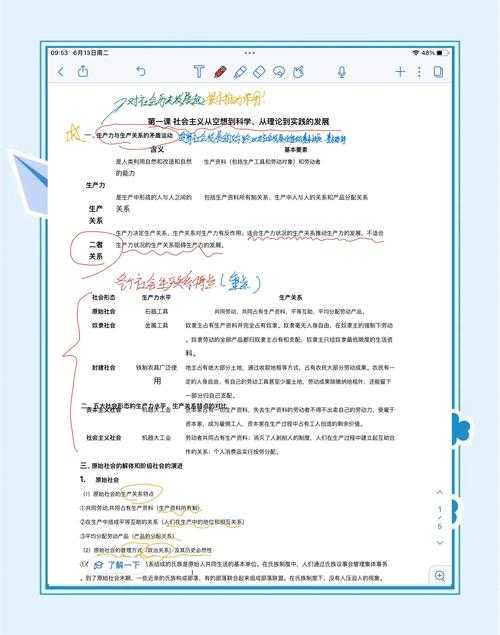

2.1 容易被忽视的细节

很多研究者会忽略论文中这个精妙设计:位置敏感RoI pooling。它通过将特征图划分为k×k网格,每个通道对应特定空间位置,这种设计完美保留了物体的空间结构信息。

三、方法论拆解:rfcn的三大核心技术

3.1 网络架构设计

| 组件 | 功能 | 创新点 |

|---|---|---|

| Backbone | 特征提取 | ResNet-101为基础 |

| RPN | 区域提议 | 与Fast R-CNN共享 |

| Position-sensitive RoI pooling | 特征聚合 | k²(C+1)通道设计 |

3.2 实现中的避坑指南

在复现rfcn目标检测算法时,我建议你特别注意:

- 学习率策略:采用warmup阶段避免初期震荡

- 数据增强:适度使用多尺度训练(600-1000px)

- 正负样本平衡:控制采样比例在1:3范围内

四、实验结果的分析艺术

论文在PASCAL VOC和MS COCO上的实验数据揭示了几个关键发现:

- 在VOC2007测试集达到83.6% mAP

- 单张图片检测耗时仅0.17秒(Titan X GPU)

- 对小物体检测效果提升显著(+3.2%)

4.1 可视化技巧分享

通过绘制rfcn目标检测算法的激活热力图,你会发现:

- 网络对物体边缘响应更强烈

- 遮挡情况下的特征补偿机制明显

- 与FCN相比空间信息保留更完整

五、给研究者的实战建议

如果你想基于rfcn论文开展后续研究,不妨考虑:

- 改进方向:引入动态卷积提升多尺度检测能力

- 应用场景:医疗影像中的病灶检测(需调整RoI粒度)

- 部署优化:使用TensorRT加速推理过程

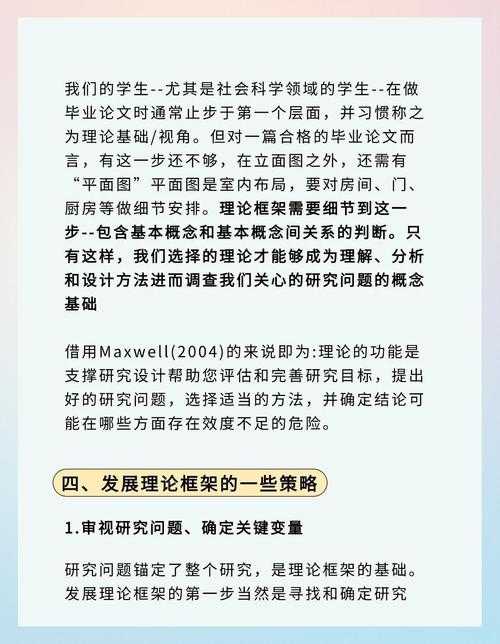

5.1 论文写作启示

从rfcn论文的写作中,我们可以学到:

- 用对比实验强化论点(如与Faster R-CNN的平行实验)

- 通过消融研究验证每个模块的贡献度

- 可视化设计要服务于核心创新点

最后送给大家一个私藏技巧:在研读rfcn论文时,配合作者开源的Caffe代码(GitHub搜索"r-fcn"),用PyTorch重写关键模块,这个过程中你会对位置敏感特征对齐有更深刻的理解。记住,好的研究就像这篇rfcn目标检测算法一样,总是在解决基础问题的过程中,意外打开新的可能性大门。

更多关于- 从理论到实践:解密rfcn论文背后的目标检测革新之路 - 请注明出处

发表评论