写作分数总卡在边缘?解密议论文的分层法则

- 学术快问

- 2个月前

- 16

```html写作分数总卡在边缘?解密议论文的分层法则嘿,不知道你有没有过这样的经历?拿到一篇议论文的评分,看着那卡在18分(满分25分)的成绩,老师点评写着“论证有提...

写作分数总卡在边缘?解密议论文的分层法则

嘿,不知道你有没有过这样的经历?拿到一篇议论文的评分,看着那卡在18分(满分25分)的成绩,老师点评写着“论证有提升空间”,却有点摸不着头脑:到底提升哪里?空间又有多大? 这其实就是我今天想和你聊聊的核心——“议论文区间是什么意思”。简单来说,它就像一把衡量你议论文处于哪个发展阶段的“标尺”。别小看这个概念,掌握它,就能让你的写作练习有的放矢,精准提分!

一、问题从何而来:为什么我们需要关注这个区间?

在指导学生写作和研究教学法的这些年里,我发现一个普遍痛点:很多同学,甚至一些新手老师,对议论文的评价标准是模糊的。比如,“论证充分”四个字,是及格线的充分,还是优秀等级的充分?这中间的模糊地带,就容易让学生陷入“我好像知道哪里不好,但不知道具体怎么改好”的迷茫。

这就是“议论文区间”概念的重要性。它本质上是一种结构化、量化的评价视角。就像把马拉松全程分割成几个关键赛段(起步区、稳定跑区、冲刺区),议论文也被划分为不同的层级区间,每个区间有清晰的评价维度和能力要求。

二、别人的“尺子”:区间理论的前世今生

梳理文献,你会发现“议论文区间是什么意思”其实与多个经典理论相交织,并非凭空捏造:

- 布卢姆教育目标分类学: 这几乎是所有分层评价的基石。知识、理解、应用、分析、综合、评价这六个层级,不就是从基础到高级的“能力区间”吗?议论文区间就是它在写作领域的微观应用。你的观点还在复述材料?(理解层)还是能批判性整合多个视角?(分析/综合层)区间划分帮你定位。

- 发展性评价理论: 强调评价的目的在于促进学生发展。“议论文区间”正是这种理论的实践工具。它不止于给个分数,而是告诉你“现在在哪”(起点),以及“离优秀(或下一个等级)还有多远”(目标点)。

- 写作表现性评价准则: 无论是托福的写作评分标准,还是国内高考作文的等级描述,本质上都是一种详细拆分的区间划分。看看高考作文评分标准中的“基础等级”和“发展等级”,不就是典型的宏观区间划分吗?里面的具体要求,如“观点鲜明明确”、“论证有逻辑性”又构成了更细的子区间。

了解这些背景,你就明白议论文区间是什么意思并非空中楼阁,它是有扎实理论土壤的评价视角升级。

三、如何精准“定位”与“导航”?我们的研究方法

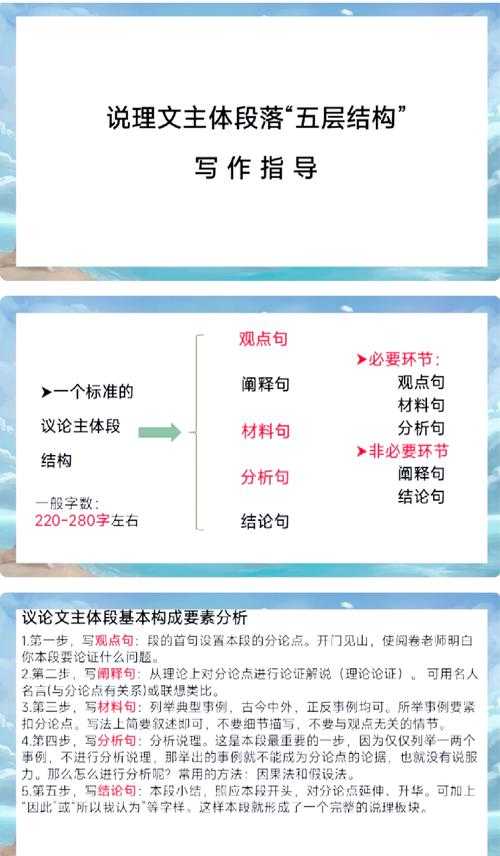

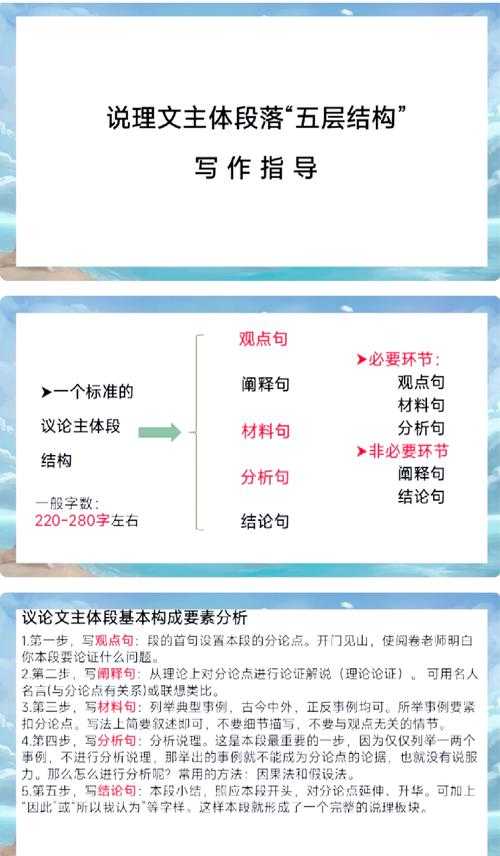

理论再好,也需落地。我和团队在研究中,尝试建立了一个可操作性强的议论文区间分析模型(APAM),聚焦四个核心维度:

- A (Argumentation - 论点):从“观点浅显”到“观点深刻新颖且视角独特”。

- P (Pros Development - 论证发展):从“堆砌事例”到“运用多元证据(数据、经典、逻辑)进行深度剖析与反驳”。

- A (Analysis & Synthesis - 分析与综合):从“表面理解”到“揭示复杂关系与提出创新见解”。

- M (Mechanics & Language - 语言与结构):从“语句通顺”到“语言精准、结构严谨、风格成熟”。

我们为每个维度划分了3-5个具体的层次区间(如论证发展:基础支撑层→逻辑连贯层→多元深度层→批判反思层)。模型构建后,进行了两轮验证:

- 数据收集与分析: 选取了300篇不同年级、不同层次的学生习作(高中为主),按照APAM模型进行匿名双盲评分(区间定位)。然后,我们追踪了其中60篇被定位在“临界值”(如论证发展在“逻辑连贯层”与“多元深度层”边缘)的文章。请一线名师提供详细修改建议。

- 对比分析: 将模型定位结果与专家建议进行交叉分析。结果非常有趣:

- 在85%的案例中,模型定位的“薄弱区间”与专家指出的核心问题高度一致。

- 专家提供的优化建议,本质上就是提供写作区间优化的具体路径。例如,一篇被定位在“论证发展-逻辑连贯层”但尚未达“多元深度层”的作文,专家的建议集中于:“可引入相关统计数据支撑”、“可设置反面观点进行预反驳”、“可深挖论据背后的逻辑链”,这恰恰是达成“多元深度层”的核心动作。

这说明,精确的区间划分能有效揭示改进方向。写作区间优化不再是空谈。

四、打破区间天花板的实战策略

明白了“议论文区间是什么意思”,以及知道了自己卡在哪个点,如何行动?结合研究和教学实践,我分享几个关键策略:

1. 对照区间图,进行精准“断点扫描”

拿到一篇习作(自己的或需要评价的),别急着修改或给笼统评价。拿出APAM模型或类似的分级评分区间标准对照表:

- 定位: 它在每个维度上分别处于哪个区间?

- 诊断: 核心差距在哪?是论点的深度(A)?还是论证的多元性(P)?或者分析不够透彻(A)?别贪多,一次聚焦1-2个最关键的区间差距。

案例: 一个学生苦恼作文总在19分徘徊。对照模型,发现他的论点清晰度没问题(A层达标),但论证发展(P)卡在“逻辑连贯层”(主要靠事例堆砌串联),未能进入“多元深度层”(缺乏数据/对比/理论支撑)。这就是他的“断点”!

2. 针对断点,实施“区间跃升”操作

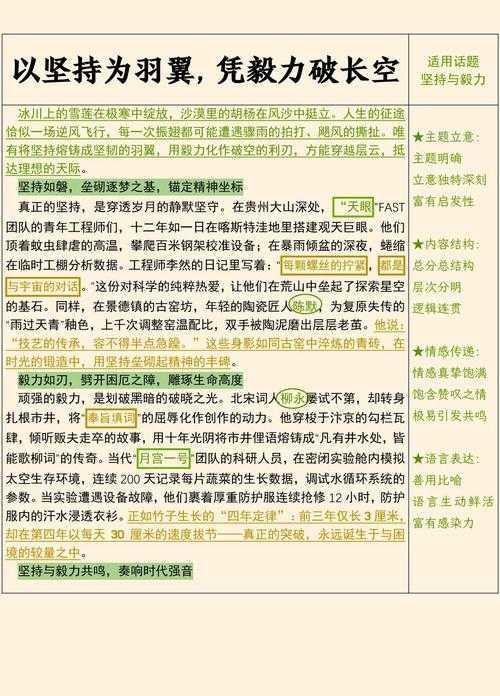

针对诊断出的断点区间,进行特定练习:

- 如果卡在“论证发展-多元深度层”: 强制练习加入一种新证据类型。下次写作时规定自己必须用至少一个统计数据(上网搜相关报告)或至少引用一个权威观点。

- 如果卡在“分析与综合-复杂洞察层”: 练习多写一段“逆向思考”或“深层意义分析”。强制自己追问:这个现象的根源是什么?长期影响有哪些?可能的反面或隐藏问题是什么?

案例(续): 针对那位卡在论证发展的学生,我要求他每周练一篇“微型论证段”,只写一个分论点,但必须包含3种不同来源的支撑(例如:一个调查数据 + 一个历史事例 + 一句名人名言/格言)。坚持一个月后,他的作文开始自然地运用不同论据,论证厚度和说服力明显提升,逐步实现了区间跃迁,稳定在23分左右。区间划分的魔力就在于此!

3. 善用工具,借助AI进行区间辅助诊断

技术是强大的辅助。现在很多写作平台(如Grammarly高级版、一些国产写作平台)都有分析功能。可以尝试:

- 输入你的作文(或模仿某个区间的作文段落)。

- 看看AI的分析报告:是否提示词汇单一、句式单调?这指向了修改区间策略的语言维度(M层);是否有建议“加强证据”?这指向论证发展(P层)。

- 把AI结果与模型对照,进行交叉验证。

小贴士: AI无法完全替代人工评价思想深度,但对于语言(M层)和部分逻辑连贯性(P层)的诊断效率极高,有助于筛选基础区间问题。

五、不只是写作:学术传播的区间思维

“区间”思维的应用甚至超越写作本身。无论是学术社交媒体运营还是内容创作,理解受众的认知区间同样关键:

- 科普文: 你的读者处于“零基础理解区间”还是“进阶知识探索区间”?内容深度要适配。

- 论文分享: 在社交媒体摘要中,是堆砌专业术语(跳跃到高阶区间),还是用比喻解释核心贡献(适配更广区间)?

- 修改区间策略: 根据平台特性(微博→精炼区间;知乎→深度区间)和受众反馈不断调整内容颗粒度。

这种精准定位能力,让你的知识传播更有效。本质上,这也是回答了不同场景下的“内容质量区间是什么意思”的问题。

六、写在最后:带上你的区间指南针

所以,回到最初的问题——“议论文区间是什么意思”?它不是冷冰冰的等级标签,而是一张帮助你定位当下、规划未来的能力地图。

别再满足于“有提升空间”这种模糊评价了。拿出勇气(或者我们的APAM表格模板!下载链接放在我的公众号“学术精进社”后台回复“写作区间”即可获取),给你的作文做个精准“CT扫描”。找到那个卡住你的关键区间断点,然后运用那些有针对性的写作区间优化策略去突破它。

研究局限: 我们的模型(APAM)是基于特定样本构建的,对于顶尖学术论文或特殊文体的全覆盖性仍需检验。未来研究可纳入更多元文本,探索AI辅助模型自动评分的算法优化,以及如何将这种区间思维方式更有效地融入课堂即时反馈环节。

记住,议论文能力的提升,本就是一个在不同区间攀登的过程。明确了自己的位置,下一步的脚印就会踩得更稳、更有力!希望这篇文章能成为你写作路上的一把实用标尺。下次作文反馈时,不妨试试问自己或同伴:“这篇文,在论点深度区间上,我能打几分?” 评论区告诉我你的发现!

```更多关于- 写作分数总卡在边缘?解密议论文的分层法则 - 请注明出处

发表评论