论文盲评什么情况会给D?一位资深审稿人的经验之谈

- 论文教程

- 2个月前

- 14

```html论文盲评什么情况会给D?一位资深审稿人的经验之谈你好,我是李博士,在学术圈摸爬滚打十几年,既写过不少论文,也审过更多论文。今天我想和你聊聊一个很多研究生朋...

论文盲评什么情况会给D?一位资深审稿人的经验之谈

你好,我是李博士,在学术圈摸爬滚打十几年,既写过不少论文,也审过更多论文。今天我想和你聊聊一个很多研究生朋友都特别关心,甚至有点“恐惧”的话题——论文盲评什么情况会给D(不合格)。这不仅仅是分数问题,它关乎你几个月甚至几年的心血能否被认可。

记得我读博时,隔壁实验室的一位师兄,论文送审后拿了个D,当时整个实验室的气氛都凝固了。后来我们仔细研究了评审意见,发现很多问题其实是可以提前避免的。今天,我就把这些年作为作者和审稿人的经验结合起来,系统地和你分析一下,希望能帮你绕开那些“坑”。

一、研究背景:为什么“D”如此关键?

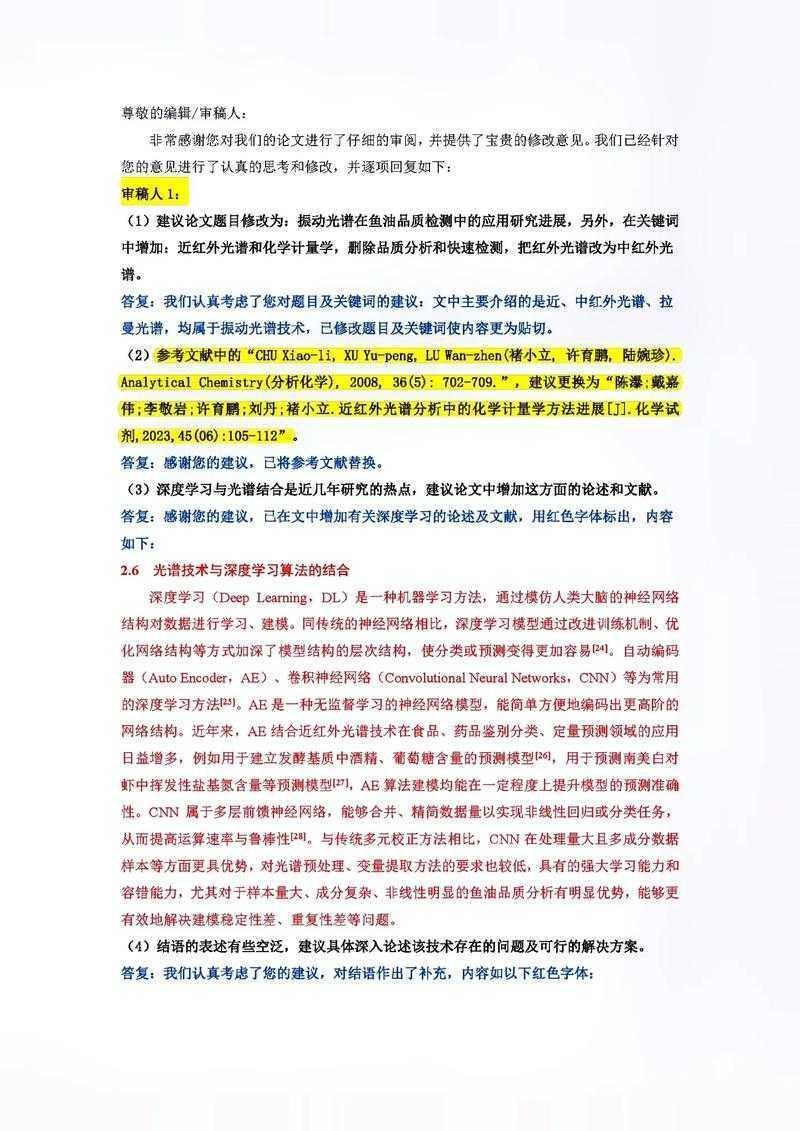

在我们深入探讨“论文盲评什么情况会给d”之前,我们先要明白盲评制度的初衷。盲评,即双盲评审,目的是确保评审的公正性,避免人情分、门派之见。评审人不知道作者是谁,作者也不知道评审人是谁,大家的焦点都集中在论文质量本身。

一个D评级,通常意味着论文存在重大缺陷,无法通过当前修改达到基本要求,可能需要重大重构甚至重做。这不仅会延迟毕业,更会对学生的信心造成打击。因此,理解其背后的逻辑至关重要。

二、文献综述:前人都总结了哪些“雷区”?

关于学术论文评审标准,已有大量研究。综合来看,导致低分(尤其是D)的原因可以归纳为几个核心维度:

- 创新性不足:简单重复前人工作,没有提出新问题、新方法或新结论。

- 方法论缺陷:研究设计不合理,数据不可靠,分析方法错误。

- 逻辑结构混乱:论文各章节之间衔接不畅,论证过程跳跃,无法自圆其说。

- 写作与表达问题:语言不通顺,图表质量差,格式不符合规范。

这些文献为我们提供了理论框架,但具体到“论文盲评什么情况会给d”这一具体问题,我们需要更细致的、可操作的洞察。

三、研究问题与理论框架

基于以上背景,我们的核心研究问题是:在盲评实践中,哪些具体表现会直接触发评审人给出D级评价?

我借鉴了“学术质量评估金字塔”理论框架。这个框架认为,一篇论文的质量从基础到卓越分为四层:

- 规范性(格式、语言、伦理):这是地基,不合格则全盘否定。

- 严谨性(方法、数据、逻辑):这是骨架,出问题则结构不稳。

- 价值性(贡献、意义):这是血肉,决定了论文的分量。

- 创新性(原创、突破):这是灵魂,是获得高分的关键。

而论文盲评什么情况会给d,往往是因为论文在“规范性”和“严谨性”这两个基础层级上出现了致命伤。

四、研究方法与数据:一位审稿人的“内部”观察

为了给你最真实的图景,我采用了一种“经验归纳法”。我梳理了过去五年我本人评审过的近50篇硕士/博士论文,以及与我所在领域其他资深审稿人交流的案例,重点分析了那些最终给出“C”或“D”评价的论文共性问题。

这不是一个大规模的量化研究,但其“质性”洞察对于理解“论文盲评什么情况会给d”非常有价值。我将其归纳为以下几条“高压线”。

4.1 触碰“高压线”:直接导致D级的几种情况

1. 学术不端嫌疑

这是最严重的“一票否决”项。一旦评审人发现:

- 大段文字与他人已发表作品高度雷同且未引用。

- 数据疑似伪造或篡改(例如,数据过于完美,或与常识严重不符)。

- 图表直接复制自他人工作。

在这种情况下,评审人会非常谨慎,甚至可能终止评审并直接向编辑部报告。这已经超出了单纯的质量问题范畴。

2. 研究设计与方法存在根本性错误

这是导致论文盲评什么情况会给d最常见的技术性原因。比如:

- 你要研究A对B的影响,但实验设计根本无法有效分离A的作用。

- 你使用了非常复杂的统计模型,但连基本的数据前提假设(如正态性、方差齐性)都未检验。

- 样本量太小,得出的结论完全不可靠。

小技巧:在方法部分,不妨加上一句“本研究采用XX方法,其有效性已在YY领域得到广泛验证”,这能增加评审人对你方法选择的信心。

3. 核心结论缺乏证据支持

你的结论非常宏大,但通篇看下来,数据和分析完全支撑不起这个结论。比如,你只做了两个细胞的实验,就得出“该基因是治疗某种癌症的关键靶点”的结论。评审人会认为这过于草率甚至误导。

4. 文献综述严重缺失或陈旧

你的参考文献列表里,近五年的重要文献一篇没有,甚至对该领域的奠基性工作都引用不全。这表明你不了解学术前沿,你的研究很可能是在重复造轮子。评审人会质疑你研究的必要性。

4.2 “慢性病”:容易导致C级但可能滑向D级的问题

这些问题单看可能不致命,但如果叠加出现,会让评审人觉得作者态度不端,从而给出低分。

- 语言表达极差:错别字连篇,语句不通顺,让评审人阅读困难。

- 格式极其混乱:参考文献格式不统一,图标编号错误,目录与正文不符。

- 章节逻辑断裂:前言提出的问题,结论里没有回应;方法部分描述的操作,结果部分没有体现。

五、结果与讨论:如何将“D”的苗头扼杀在摇篮里?

分析了这么多负面案例,我们来谈谈积极的解决方案。根据我的经验,避免“论文盲评什么情况会给d”的最佳策略是模拟评审。

具体操作:在提交前,请你和你的同学、朋友组成一个“模拟评审团”。每人打印一份你的论文,带着“挑刺”的眼光,从以上提到的各个维度进行审查。你会发现很多自己反复看都没发现的问题。

同时,要善用你的导师和师兄师姐。他们经验丰富,能一眼看出你研究设计中的逻辑漏洞。不要怕被批评,提交前的批评是金子,评审后的批评可能是“刀子”。

六、结论与启示:你的论文“避坑”指南

回到我们最初的问题,论文盲评什么情况会给d?核心在于论文是否出现了颠覆性的、难以通过简单修改弥补的缺陷。

给你的最终建议:

- 守住底线:绝对遵守学术道德,这是不可逾越的红线。

- 夯实基础:确保你的研究设计和方法论扎实可靠,这是论文的“承重墙”。

- 清晰论证:让证据链说话,避免夸大其词。

- 注重形式:规范的格式和流畅的语言是对评审人最基本的尊重。

七、局限与未来研究

当然,本文的结论主要基于我所在学科(理工科)的经验,不同学科领域的评审标准会有所差异。例如,人文学科可能更注重理论深度和文本解读。未来,可以开展跨学科的对比研究,以提供更全面的视角。

希望这篇坦诚的分享能对你有所帮助。论文写作是一场漫长的修行,祝你下笔有神,评审顺利!如果你有具体的问题,也欢迎随时交流。

```

更多关于- 论文盲评什么情况会给D?一位资深审稿人的经验之谈 - 请注明出处

发表评论