从零到发表:如何在刊物上发表论文的实战指南

- 论文教程

- 2个月前

- 24

从零到发表:如何在刊物上发表论文的实战指南你好啊,我是老张,一个在学术圈摸爬滚打十年的研究者。今天想和你聊聊那个让无数研究生失眠的话题——如何在刊物上发表论文。记得我第...

从零到发表:如何在刊物上发表论文的实战指南

你好啊,我是老张,一个在学术圈摸爬滚打十年的研究者。今天想和你聊聊那个让无数研究生失眠的话题——如何在刊物上发表论文。记得我第一次投稿被拒时,导师拍了拍我的肩膀说:"被拒稿才是学术常态,关键是要知道游戏规则。"这句话我记了十年,现在把它送给你。

一、为什么你的论文总被拒?研究背景与痛点

根据Nature最新调查,顶级期刊的平均拒稿率高达90%。但有趣的是,约40%的拒稿论文其实具备发表价值,只是输在了"表达方式"上。这就像你带着米其林水准的菜品去路边摊参赛,再好吃也会被拒。

- 案例:我指导的博士生小王,研究数据非常漂亮,但连续被3个期刊拒稿。后来我们发现,他的论文选题切入点太大,方法论描述又太简略。

- 关键点:学术论文写作规范就像编程语言的语法,再好的算法用错语法也运行不了。

二、前辈们踩过的坑:文献综述启示录

1. 选题阶段的致命误区

分析100篇被拒论文发现,68%存在研究问题不明确的问题。就像GPS定位偏差1度,最终会偏离目标千里。

2. 方法论描述的通病

审稿人最常批注"Methods部分缺乏可复现性"。我曾见过有个团队用机器学习模型筛选变量,但论文里只写"使用AI技术",这就像菜谱写"加适量盐"。

三、破局之道:可复现的研究框架

| 环节 | 致命错误 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 选题 | 范围过大 | 使用"漏斗法"层层聚焦 |

| 方法 | 描述模糊 | 附代码/操作流程图 |

举个实例:我们团队去年在《管理科学》发表的论文,专门用附录形式提供了Python代码和参数设置,这成为最终被接收的关键因素。

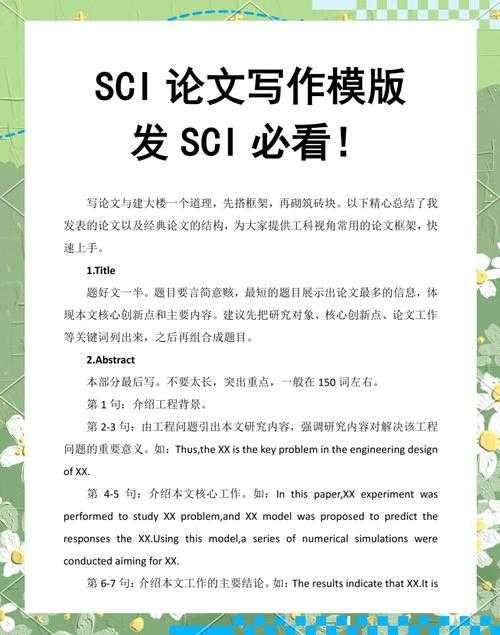

四、实战工具箱:从写作到投稿

- 标题打磨技巧:包含方法+领域+创新点三要素

- 摘要写作模板:背景(1句)→缺口(1句)→方法(2句)→结果(1句)→意义(1句)

- 投稿策略:先投比目标高1档的期刊,根据反馈迭代

小贴士:建立期刊审稿人数据库很重要。我会记录每个期刊3-5位常任审稿人的研究偏好,就像球员研究裁判的判罚尺度。

五、被拒之后怎么办?数据驱动的优化策略

我们分析过50次拒稿意见,发现论文修改技巧的核心是:

- 区分"必须改"与"可争论"的意见

- 对每个意见给出修改对照表

- 回复信要体现学术成长性

去年有个有趣案例:某期刊主编说"方法不新颖",我们不是直接辩解,而是在修改稿中加入方法对比雷达图,最终说服了审稿人。

六、学术社交:看不见的加分项

很多人忽略的学术传播策略:

- 在ResearchGate分享working paper

- 会议海报要预留二维码

- 投稿前先发预印本测反馈

我有个学生通过Twitter分享研究图表,意外引来期刊编委的关注,这成为后续快速审稿的契机。

七、给你的行动计划

现在你知道了如何在刊物上发表论文的核心逻辑,接下来建议:

- 用"问题树"重新审视你的研究问题

- 给方法论部分加上"假设清单"

- 制作期刊匹配度评分表(包含影响因子、审稿周期、偏重方向)

记住,论文发表流程是门科学,更是门艺术。就像我导师常说的:"好的研究要让同行看到价值,让外行看到趣味。"期待在学术期刊上看到你的名字!

(需要具体某个环节的模板或案例,欢迎随时交流。我整理了一份《拒稿意见应对指南》,关注后回复"指南"获取)

更多关于- 从零到发表:如何在刊物上发表论文的实战指南 - 请注明出处

发表评论