别再堆砌概念了!论文如何使用理论:这才是学术研究的正确打开方式

- 论文头条

- 2个月前

- 19

别再堆砌概念了!论文如何使用理论:这才是学术研究的正确打开方式嘿,是不是有时候感觉论文里的“理论”部分像件华丽但不合身的外套?写的时候硬塞进去,审稿人却总说“理论运用薄...

别再堆砌概念了!论文如何使用理论:这才是学术研究的正确打开方式

嘿,是不是有时候感觉论文里的“理论”部分像件华丽但不合身的外套?写的时候硬塞进去,审稿人却总说“理论运用薄弱”、“未能有效对话”?别慌,这事儿我太有共鸣了,早年也被导师用红笔圈过无数次“理论与实证两张皮”!今天咱们就来掰开揉碎,聊聊论文如何使用理论这个核心能力——它绝不只是引言里列文献那么简单!

起手问题:为什么你的理论总在“打酱油”?

痛点诊断:新手最常踩的坑

想想你最近读的(或者自己写的)论文:

情景1: 文献综述=理论全家福?把相关理论ABCD都罗列一遍,却没说清楚为什么要用它们、它们之间什么关系。

情景2: 理论与数据“各玩各的”?分析结果出来了,再强行找个理论往上套。

情景3: 把“某某说过”当理论?没有提炼出核心概念、机制或假设,只是名人名言大集合。

这些都是典型的论文如何使用理论不当。理论不该是花瓶,而应是你解剖问题的精密手术刀。

概念拆解:理论在论文中到底扮演什么角色?

真正成熟的理论应用深度体现在:

- 指路明灯(研究问题): 帮你精准定位“知识空白”,问出有理论价值的好问题。比如,用“社会网络理论”的“结构洞”概念,追问“跨界创新者如何利用非冗余信息优势?”

- 脚手架(分析框架): 提供核心变量、关系假设、分析维度。理论框架构建清晰,你的数据收集和分析才有主线。

- 显微镜(解释机制): 深度解读数据背后的“为什么”。理论帮你揭示现象背后的规律、动力或约束。

- 对话对象(学术贡献): 验证、修正、拓展或整合现有理论,这才是“学术对话”的本意。

实战升级:让理论深度融入你的研究脉络

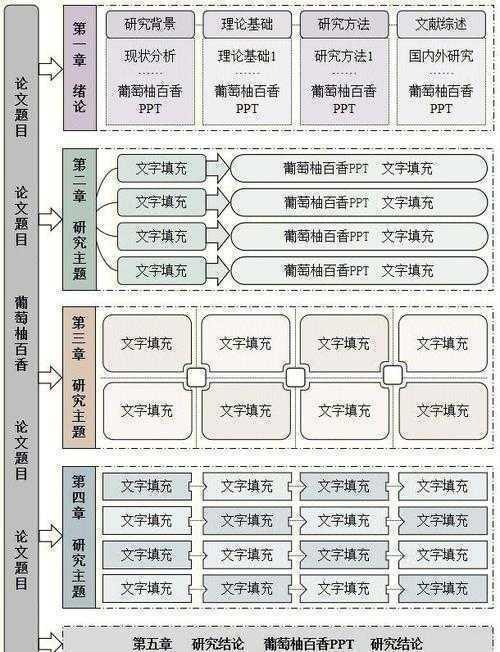

阶段一:选题与文献综述 - 寻找理论“锚点”

别急着堆砌!关键在理论基础阐述与聚焦:

小技巧: 用“3C原则”筛选文献:

- 核心理论(Core Theories): 与你核心研究问题直接相关、解释力最强的1-2个。

- 关键概念(Key Concepts): 精确定义你研究中要使用的核心变量或构念。

- 关联机制(Connecting Mechanisms): 梳理它们如何解释你关注的现象或变量间关系。

这时你的理论对话方式应明确:是弥补A理论的应用场景缺陷?还是整合B和C理论的视角?

阶段二:理论框架构建 - 打造你的“分析引擎”

这步是精髓!理论框架构建就是画出清晰的“作战地图”:

案例: 研究“直播电商消费者冲动购买”,我的核心理论是“SOR刺激-机体-反应”模型和“临场感理论”。构建框架时我:

| 刺激(S) | 机体(O) | 反应(R) | 关键理论贡献 |

|---|---|---|---|

| 主播互动强度、限时促销 | 临场感(社会临场、空间临场)、情绪唤醒 | 冲动购买意愿、行为 | 整合SOR与临场感,揭示“高互动+时间压力→高临场感→高冲动购买”的中介路径 |

关键: 图中每个箭头背后都有理论基础阐述支撑。这是理论应用深度的直接体现!

阶段三:研究设计 - 理论与方法的对齐

选方法要服务于你的理论框架构建!

- 定量研究: 核心变量必须操作化。理论中抽象的“组织学习能力”,在你问卷里对应什么具体题项?你的中介/调节模型假设,是否直接源于理论推演?

- 定性研究: 访谈提纲/观察表的设计,要包含理论框架的关键维度。编码时,必须有理论性概念编码(而非只有描述性编码)。

- 混合方法: 如何用定性发现解释/深化定量模型中的理论关系?或反之?

易忽略点: 在方法部分就要阐明理论如何指导数据收集与分析策略。这才是论文如何使用理论的完整链条。

阶段四:结果与讨论 - 理论对话的高潮

这里是理论应用深度与理论对话方式的决胜环节!别只是汇报统计结果!

高分操作:

- 对照框架解释: “数据显示主播互动显著影响购买意愿(β=0.45, p<.01),这支持了我们基于'社会临场感理论'的H1假设...”

- 揭示深层机制: “深入访谈发现,用户感知的'实时反馈真实感'(社会临场核心维度)是触发冲动消费的关键心理机制,这细化了SOR模型的'机体(O)'环节...” (体现理论应用深度)

- 主动对话: “我们的结果证实了Jones(2020)在静态页面研究中'临场感促进购买'的结论,但更进一步揭示:在高度互动的直播情境下,时间压力放大了临场感对冲动性的影响,这对Smith(2018)的'单纯临场感效应'模型提出了边界条件的补充” (展示理论对话方式)

- 修正/拓展: “理论与数据的张力:理论预期'空间临场感'(如虚拟试用)更重要,但数据表明'社交临场感'主导。这提示未来理论需区分直播场景下的临场感维度权重...”

避坑锦囊:青年学者常踩的陷阱

- 陷阱1: 理论基础阐述模糊,对理论的适用条件、核心主张理解不透。→对策: 精读理论起源文献,理清边界。

- 陷阱2: 滥用时髦理论“贴金”,与实际研究问题脱节。→对策: 问自己:这个理论是否为回答我的核心问题提供了不可替代的视角或工具?

- 陷阱3: 只在引言和讨论提理论,中间分析“失联”。→对策: 构建研究问题时就将理论核心变量/关系植入,在分析中处处有回应。

- 陷阱4: 讨论部分不敢挑战理论,只求“安全匹配”。→对策: 关注理论预期与实际发现的差异点,往往是理论贡献所在!

让你的理论“活”在传播中

好文章不止于发表!提高影响力需要主动运营:

- 学术传播: 在Conference宣讲时,突出你的理论框架构建亮点和创新点。

- 社交媒体: 在ResearchGate/Twitter上分享核心图表(如那个SOR模型图),用1句话总结你的理论对话方式(如:“挑战了传统XX理论的适用边界”)。附上论文链接!

- 科普转化: 将艰深理论与研究发现,用大众能懂的语言和案例写成博客/公众号,标题要抓人(如:“直播间让人'上头'剁手,背后竟是这个心理学理论在操控?”)

最后一句真心话

掌握论文如何使用理论绝非一日之功,它需要反复阅读、思考、实践甚至“试错”。但一旦你真正学会“与理论共舞”,它赋予论文的严谨性、深度和对话价值,会让你在评审和读者面前脱颖而出。别怕刚开始生涩,记住这八个字:始于借鉴,终于对话。拿起你正在读的那篇经典文献,试试拆解它的理论应用骨架吧,进步就从此刻开始!

(学术写作导师 老张 | 专注解决“论文难产”10年)

#论文写作 #理论构建 #研究方法 #学术干货

更多关于- 别再堆砌概念了!论文如何使用理论:这才是学术研究的正确打开方式 - 请注明出处

发表评论