论文写作不再难:用框架思维搞定学术表达

- 论文头条

- 2个月前

- 19

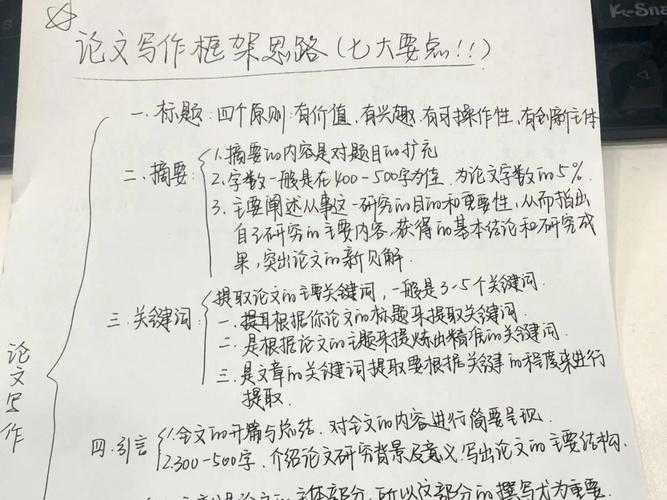

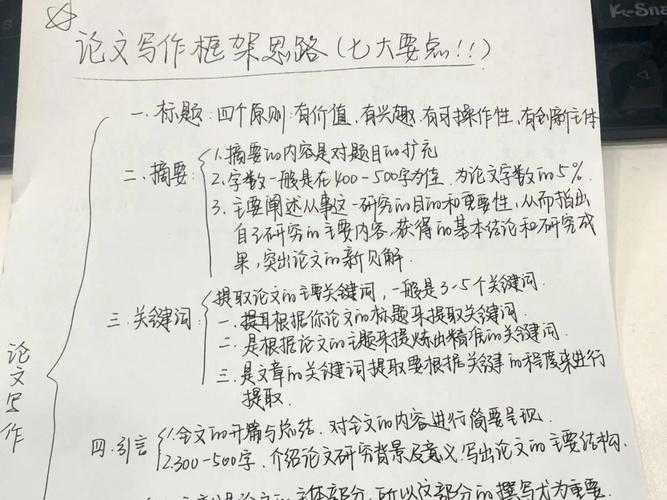

# 论文写作不再难:用框架思维搞定学术表达论文写作不再难:用框架思维搞定学术表达嘿,你是不是也曾经面对空白文档发呆,不知道论文从何下手?作为一名经历过无数次论文写作的"...

论文写作不再难:用框架思维搞定学术表达

嘿,你是不是也曾经面对空白文档发呆,不知道论文从何下手?作为一名经历过无数次论文写作的"老手",我完全理解这种感受。今天,我想和你分享一个简单却强大的方法——如何用论文框架写论文,这可能是你学术写作生涯的转折点。

为什么我们需要论文框架?

记得我第一次写学术论文时,完全凭感觉,想到哪写到哪。结果可想而知——结构混乱,逻辑不清,被导师批得体无完肤。后来我发现,成熟的学者都有一个共同点:他们懂得利用论文框架提高写作效率。论文框架就像是建筑的蓝图,它帮你:

- 明确写作方向和重点

- 保持逻辑连贯性

- 节省修改和重组时间

- 确保不遗漏重要内容

更重要的是,如何用论文框架写论文不仅是一个技巧,更是一种思维方式。它能帮助你将零散的想法系统化,将复杂的问题简单化。

论文框架的核心组成部分

一个标准的学术论文框架包含以下几个关键部分,每个部分都有其独特的功能和价值。

研究背景与问题提出

这是你论文的"门面"。在这一部分,你需要清晰地阐述你的研究领域、现有研究的不足,以及你的研究将如何填补这些空白。我个人的经验是:利用论文框架进行系统文献综述可以事半功倍。具体来说:

- 先确定关键词和检索策略

- 使用表格或图表整理已有研究

- 找出研究缺口和矛盾点

- 明确你的研究切入点

这种方法能确保你的研究背景扎实,问题提出有据可依。

理论框架与研究设计

理论框架是你研究的"骨骼"。它决定了你如何理解和解释研究现象。对于利用论文框架进行系统文献综述而言,理论框架的选择尤为重要。比如,如果你研究教育技术的影响,可能会选择技术接受模型作为理论框架。

研究设计部分则需要详细说明你的研究方法、数据来源和分析策略。这部分越详细,你的研究可信度越高。

| 研究类型 | 适合的框架元素 | 注意事项 |

| 定量研究 | 假设、变量、测量工具 | 确保操作化定义清晰 |

| 定性研究 | 研究情境、参与者选择、数据收集 | 强调研究者的立场和反思 |

| 混合方法 | 整合定量和定性元素 | 说明两种方法的衔接点 |

数据分析与结果呈现

这一部分是展示你研究发现的舞台。关键是遵循论文框架确保逻辑连贯性——你的分析应该直接回应研究问题,你的结果应该与理论框架相呼应。

一个小技巧:在开始分析前,先规划好结果呈现的顺序和方式。这样可以帮助你保持焦点,避免陷入数据海洋而迷失方向。

讨论与结论

讨论部分是你展示批判性思维的地方。在这里,你需要解释研究结果的意义,与已有研究对话,并承认研究的局限性。遵循论文框架确保逻辑连贯性在这里尤为重要——你的讨论应该紧密围绕研究问题展开,而不是漫无边际地发散。

不同类型研究的框架调整策略

不同的研究类型需要不同的框架调整。让我们看看几种常见情况:

实证研究论文框架

对于实证研究,基于论文框架的学术写作规划应该特别强调方法的透明性和结果的可重复性。我建议采用以下结构:

- 引言(研究背景+问题)

- 文献综述(理论+实证)

- 研究方法(设计+数据收集+分析)

- 结果(描述+统计)

- 讨论(解释+意义+局限)

- 结论(总结+建议)

这种结构确保了研究的完整性和逻辑性。

综述性论文框架

综述性论文更需要基于论文框架的学术写作规划,因为它涉及大量文献的整合。一个好的综述框架包括:

- 确定综述的范围和焦点

- 系统检索和筛选文献

- 分析文献中的模式、趋势和矛盾

- 提出未来研究方向

记住,综述不是简单的文献堆砌,而是要有自己的分析框架和视角。

论文框架的实际应用技巧

知道了论文框架的组成部分后,让我们来看看如何在实际写作中应用这些知识。

从大纲到初稿的过渡

很多人在有了详细大纲后,仍然难以开始写作。我的建议是:掌握论文框架提升写作质量的关键在于不要追求完美初稿。先按照框架填充内容,哪怕写得不好,也要先完成再完善。

一个小技巧:为每个部分设定小目标。比如,今天只写方法部分的数据收集子部分。这种"分而治之"的策略可以减轻写作压力。

保持写作动力和节奏

写作是一个漫长过程,保持动力很重要。掌握论文框架提升写作质量不仅关乎内容,也关乎过程管理。我推荐番茄工作法:25分钟专注写作,5分钟休息。这种节奏可以帮助你保持专注而不疲惫。

常见陷阱及避免方法

即使有了框架,写作过程中还是会遇到各种陷阱。以下是一些常见问题及解决方案:

| 陷阱 | 表现 | 解决方案 |

| 框架僵化 | 死板遵循框架,缺乏灵活性 | 将框架视为指南而非铁律 |

| 各部分脱节 | 章节之间缺乏联系 | 定期回顾整体结构,确保连贯 |

| 文献堆砌 | 综述部分只是罗列文献 | 用分析框架整合文献,突出对话 |

从完成到发表:框架的后续价值

你可能会惊讶地发现,论文框架的价值不仅体现在写作阶段,还延伸到修改和发表阶段。

首先,一个清晰的框架使你的论文更容易被审稿人理解和评价。其次,当需要根据评审意见修改时,框架可以帮助你快速定位需要修改的部分,而不必重新组织全文。

最重要的是,掌握论文框架提升写作质量的过程实际上是在训练你的学术思维。这种能力会迁移到你未来的所有学术工作中,使你成为一个更有效率的学者。

结语

朋友们,论文写作不必是一场痛苦的挣扎。通过掌握如何用论文框架写论文这一技能,你可以将写作过程系统化、可管理化。记住,框架不是限制创造力的牢笼,而是支撑你思想的脚手架。

开始你的下一篇论文时,不妨先花时间设计一个清晰的框架。你可能会惊喜地发现,写作变得如此顺畅,成果如此令人满意。学术之路漫长,但有了正确的方法,每一步都会更加坚实。

希望这些分享对你有帮助!如果你有具体的论文写作问题,欢迎留言讨论——我们一起成长,一起在学术道路上走得更远。

更多关于- 论文写作不再难:用框架思维搞定学术表达 - 请注明出处

发表评论