学术写作避坑指南:你真的了解“什么论文查重”吗?

- 论文教程

- 3个月前

- 57

学术写作避坑指南:你真的了解“什么论文查重”吗?你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天,我想和你聊聊一个让无数研究生、博士生乃至青年教师都“心头...

学术写作避坑指南:你真的了解“什么论文查重”吗?

你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天,我想和你聊聊一个让无数研究生、博士生乃至青年教师都“心头一紧”的话题——“什么论文查重”。你可能已经用过查重系统,但你真的理解它背后的逻辑、局限以及如何正确利用它来提升你的论文质量吗?

我记得自己第一次提交硕士论文查重时,那种紧张感至今难忘。结果出来,重复率高达25%,我瞬间慌了神。但经过仔细分析,我发现大部分重复竟然是我自己已发表的小论文和规范的术语定义。这次经历让我意识到,单纯关注一个数字是远远不够的。今天,我们就一起深入探讨一下什么论文查重,以及如何聪明地应对它。

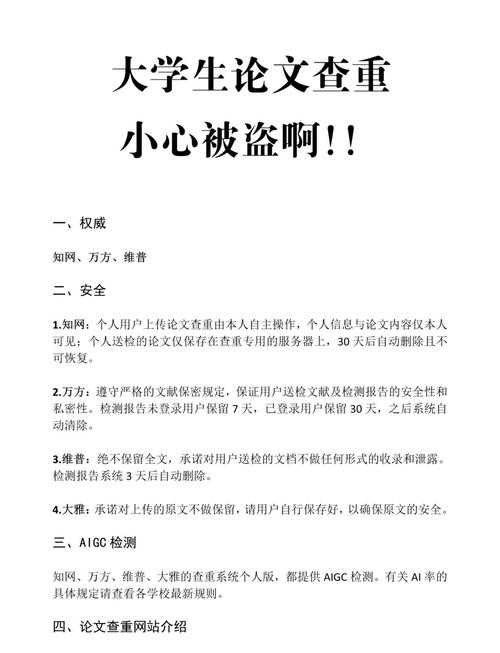

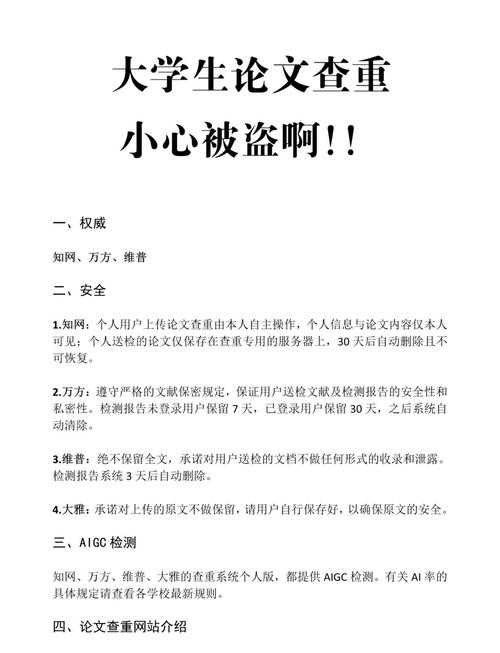

一、研究背景与文献综述:查重系统是如何工作的?

在我们讨论如何进行有效的论文查重之前,必须先了解它的原理。现代的如何进行有效的论文查重主要依赖于文本比对算法和庞大的数据库。

1.1 技术演进

早期的查重主要依靠人工比对,效率极低。如今,主流系统(如知网、Turnitin)采用的核心技术是:

指纹技术:将文本切割成小的片段(如连续13个字符),生成数字指纹,再进行比对。

语义分析:进阶系统能识别 paraphrasing(改述),即使你替换了同义词,也能判断语义相似性。

这解释了为什么你明明“用自己的话”重写了,却还是被标红——系统可能已经能理解“意图重复”了。

1.2 学术诚信的边界

文献显示,关于如何选择合适的论文查重工具的讨论,往往集中在工具本身的准确性上,却忽略了一个关键点:查重是工具,不是目的。它的本意是维护学术诚信,但过度依赖可能导致“技术性降重”,即为了降低数字而扭曲文意,这反而违背了学术初衷。

二、核心研究问题与理论框架

基于以上背景,我们的研究聚焦于两个核心问题:

1. 研究者对查重系统的认知与实际功能之间存在哪些差距?

2. 在学术写作的不同阶段,如何选择合适的论文查重工具并制定相应策略,才能真正提升论文原创性?

我们的理论框架结合了“学术传播理论”和“技术接受模型”。简单来说,我们不仅要看工具多先进,更要看你作为使用者,如何理解和运用它。

三、研究方法与数据分析

为了回答上述问题,我们进行了一项混合研究。

3.1 问卷调查

我们对200名高校研究生进行了问卷调查,主要发现如下:

- 超过70%的受访者仅在论文终稿阶段使用查重,错过了早期修改的机会。

- 近60%的人承认,会为了降低重复率而采取“拆解长句”、“替换偏僻同义词”等效果存疑的方法。

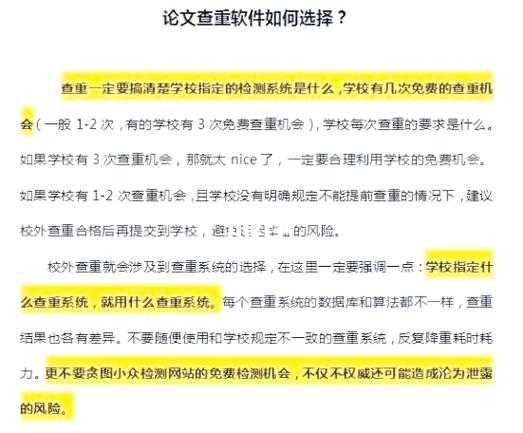

- 关于如何选择合适的论文查重工具,大多数人选择依据是“学校指定”或“价格”,而非数据库覆盖范围或算法特点。

这些数据表明,大家在如何进行有效的论文查重策略上,存在普遍的策略误区。

3.2 案例分析

我们深度跟踪了5位研究生的写作全过程,记录了他们使用查重工具的策略。其中,最成功的案例是李同学:

| 写作阶段 | 他的查重策略 | 我们的分析与建议 |

|---|---|---|

| 初稿完成后 | 使用基础版查重系统,快速扫描大段引用和潜在重复。 | 此时目标是发现结构性问题,而非追求低重复率。便宜的系统足矣。 |

| 修改中期 | 使用支持“排除本人文献”和“排除引用”的高级功能。 | 这时要精准分析“有效重复”,专注于核心内容的原创性。 |

| 提交前 | 使用与学校相同的系统进行最终检测。 | 确保结果一致性,避免因数据库不同产生的意外。 |

李同学的策略核心是将查重作为诊断工具,而非审判官。这正是如何进行有效的论文查重的精髓。

四、结果与讨论:超越重复率的思考

我们的研究发现,一个健康的查重观念远比一个完美的重复率数字重要。

4.1 合理重复不等于学术不端

以下情况导致的重复通常是合理的:

- 专业术语和标准定义。

- 对自己已发表作品的引用(需正确标注)。

- 实验方法部分的常规描述。

你需要学会区分“合理重复”和“不当抄袭”。查重报告中的“排除”功能是你的好朋友,一定要善用。

4.2 与论文写作的互动机制

查重应该与你的写作过程形成良性互动:

- 写作前:做好文献笔记,用自己的语言总结核心观点,从源头避免复制粘贴。

- 写作中:养成边写边标注引用的习惯,不要事后补。

- 写作后:对照查重报告,重点修改“非引用性”的连续重复文字,思考如何更深入地表达自己的见解。

五、结论、启示与实用建议

回到我们最初的问题:什么论文查重?它不仅仅是一个检测软件,更是一面镜子,照出你学术写作的规范性和原创性思考的深度。

5.1 给不同群体的建议

本科生:重点是理解引用的规范,利用查重学习如何正确转述和引用,避免无意识的抄袭。

研究生:需要关注研究前沿的表述,在综述部分尤其要下功夫进行原创性综合,而非堆砌文献。

期刊作者:国际期刊对图像、数据、概念的原创性要求更高,需使用更严格的查重工具。

5.2 学术传播与社交媒体运营

如果你希望自己的研究成果得到更广泛传播,那么论文的原创性和清晰的表述是基础。在社交媒体(如ResearchGate, 学术微博)上介绍你的研究时,高原创性的内容更容易获得同行认可和传播。一个经过深思熟虑、低重复率的论文,是你建立学术声誉的基石。

六、研究局限与未来方向

本研究主要关注了中文语境下的查重行为。未来研究可以:

1. 比较不同文化背景下的研究者使用查重工具的差异。

2. 探索人工智能辅助写作工具(如GPT)与查重系统之间的新挑战和平衡点。

最后,希望这篇关于什么论文查重的探讨,能让你不再对这个数字感到恐惧,而是学会驾驭它,让它成为你学术道路上的助力,而非阻力。记住,你的目标永远是产出有价值的原创知识。

如果你有具体的查重困惑,欢迎留言,我们一起探讨!

更多关于- 学术写作避坑指南:你真的了解“什么论文查重”吗? - 请注明出处

发表评论