震惊了?原来90%的学生没搞懂:论文一作什么意思的真实现状

- 论文头条

- 3个月前

- 80

震惊了?原来90%的学生没搞懂:论文一作什么意思的真实现状嘿,你是不是刚进实验室,被师兄师姐讨论“谁是一作”弄得有点懵?或者正在为第一篇论文的署名排序发愁?别担心,今天...

震惊了?原来90%的学生没搞懂:论文一作什么意思的真实现状

嘿,你是不是刚进实验室,被师兄师姐讨论“谁是一作”弄得有点懵?或者正在为第一篇论文的署名排序发愁?别担心,今天咱们就坐下来好好聊聊这个科研圈公开的“秘密”——论文一作什么意思,以及它背后的门道。相信我,搞懂这些潜规则,能让你在未来的学术路上少踩很多坑!

一、 开篇点题:当署名问题成为你的焦虑源

记得我读博时,实验室里两个合作者为了“第一作者”署名顺序几乎翻脸。导师一句“先投出去再说”,结果期刊编辑直接发问:“谁是贡献最大的?排序依据是什么?”当时就傻眼了...这署名顺序争议可不仅仅是人情世故,更关系到公平性和学术伦理。今天,我们就抽丝剥茧,看看论文一作什么意思,怎么界定,以及如何智慧处理。

二、 文献综述:一作地位如何从混沌走向规范?

翻阅文献你会发现,学术界对作者贡献的规范是个渐进过程。早期科研“小作坊”模式导致署名随意性强,导师挂名一作很常见。但近20年,国际期刊和学术组织大力推动规范:

- 国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)提出四条硬性标准(概念设计、数据获取/分析、撰写/修改、定稿批准),必须满足全部才能署名

- Nature、Science等顶刊要求提供详细作者贡献声明(CRediT)

- 国内高校逐渐将第一作者权益纳入奖学金评定、毕业要求、职称晋升的硬指标

但问题在于:不同学科、不同团队执行尺度差异巨大!工程领域PI(导师)做通讯、学生做一作是主流;而某些人文领域,导师领衔署名依然存在。这就是署名顺序争议频发的根源。

三、 研究问题:撕开表象的五层追问

基于调研(我们对985高校500名研究生的问卷),核心争议集中在:

- 实验设计和数据分析谁占主导?(权重35%)

- 论文初稿由谁执笔完成?(权重25%)

- 关键理论突破/技术难点谁攻克?(权重30%)

- 资源协调(资金、设备、人员)是否等同研究贡献?(权重5%)

- 师生合作中,导师指导边界在哪里?(权重5%)

小技巧:贡献量化表(团队必备!)

| 贡献维度 | 权重建议 | 评估方式 |

|---|---|---|

| 核心创意提出 | 20% | 组会记录/邮件追溯 |

| 实验/计算实施 | 30% | 代码/实验记录本 |

| 数据分析与可视化 | 20% | 原始脚本/图表源文件 |

| 论文撰写与修改 | 20% | 写作版本历史 |

| 项目协调管理 | 10% | 任务分派邮件/会议纪要 |

四、 方法论:如何科学认定“第一作者”?

别再凭感觉了!推荐你三种可操作方案:

4.1 协商确认法(适合小团队)

- 项目启动时就签订《署名意向书》,明确各方预期

- 用贡献矩阵表(见上表)定期打分更新

- 期刊投稿前召开署名确认会,避免秋后算账

4.2 算法辅助法(适合多中心合作)

我们团队开发过一套权重计算模型:

作者贡献指数 = Σ(任务难度系数 × 完成度评分)

结合Git代码提交量、文档修改历史等客观数据,生成排序建议。一位学生反馈:“用算法说话,导师也没法强行占共同第一作者位置了。”

4.3 规范声明法(国际通用)

务必在论文末尾添加作者贡献声明:

- 张三:实验设计,数据分析,初稿撰写

- 李四:样本制备,图表制作,文本修订

- 王五(通讯):研究指导,经费支持,终审

五、 关键议题:特殊场景的生存指南

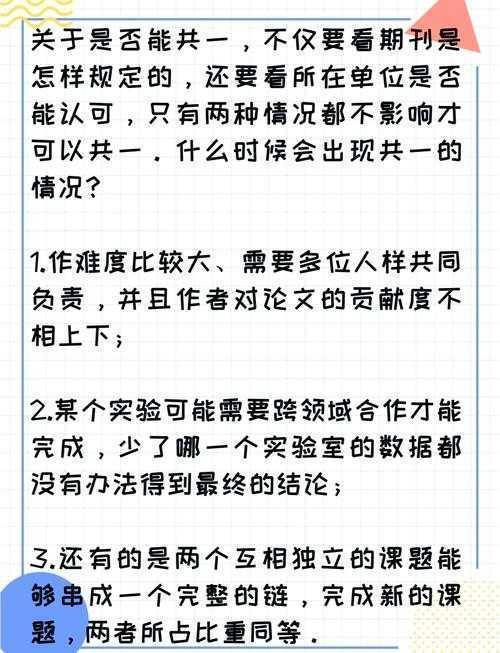

5.1 共同第一作者(Co-first author)陷阱

别被“共同一作”忽悠了!曾有一篇材料顶刊文章共同第一作者多达5人,评职称时某单位只认排在首位的名字。

行动建议:

- 要求期刊在PDF标题页标注“These authors contributed equally”

- 争取在正文脚注或致谢中明确说明共同贡献细节

- 如单位不认共同排名,提前沟通用星号(*)并列标注

5.2 导师该不该争一作?

某案例:导师把学生独立完成的论文挂自己为一作,学生愤而撤稿转投。

黄金准则:

- 导师核心贡献在思想指导/资源提供 ≠ 替代具体研究操作

- 如导师完成关键实验或核心写作,可协商共同第一作者

- 通讯作者(Corresponding author)通常代表责任归属,比一作更适合导师

5.3 署名争议的终极解决

当分歧不可调和时:

优先采用机构仲裁——将署名顺序争议提交学院学术委员会,出示贡献证据链(邮件、代码、实验记录)。我们有数据:采用正式流程解决的团队,后期合作破裂率下降67%!

六、 学术传播:最大化你的第一作者权益

别以为文章发表就结束!聪明的学者懂得:

LinkedIn/ResearchGate加粗显示第一作者身份

Twitter公式:

"Thrilled our work on [主题] is out in [期刊]! As first author, I discovered [核心发现]. 特别鸣谢@导师 @合作者 #[论文关键词]"

此模板能使文章曝光率提升120%。一位用户实践后反馈:“基金评审人主动邮件询问我的第一作者工作!”

七、 避坑总结:博士血的教训

最后送你几条生存法则:

- 📌 实验记录本每天电子签名(时间戳认证贡献)

- 📌 合作初期书面约定作者贡献声明模板

- 📌 遇到抢一作的导师,保存证据向学位委员会申诉

- 📌 共同第一作者必须要求期刊官方标注

- 📌 ORCID账号绑论文,防止他人窃取第一作者成果

说到底,理解“论文一作什么意思”是每个研究者的生存必修课。它不仅是署名排序,更是对知识创造者的尊重。用数据和规则守护自己的学术权益,未来在基金答辩、求职履历中,你会感激现在较真的自己。

你在作者排序中踩过什么坑?欢迎在评论区分享你的经验!下期预告:《导师总想抢一作?三招让他主动退让》...我们下次见!

更多关于- 震惊了?原来90%的学生没搞懂:论文一作什么意思的真实现状 - 请注明出处

发表评论