高效通过维普检测:论文降重与修改的实战策略

- 论文头条

- 3个月前

- 45

高效通过维普检测:论文降重与修改的实战策略一、为什么你的论文总被维普卡住?记得去年帮张同学修改论文的经历吗?他连续三次维普检测都没过,重复率分别是32%、28%、25%...

高效通过维普检测:论文降重与修改的实战策略

(图片来源网络,侵删)

一、为什么你的论文总被维普卡住?

记得去年帮张同学修改论文的经历吗?他连续三次维普检测都没过,重复率分别是32%、28%、25%——典型的"卡点困境"。维普论文检测如何修改成了他毕业季的噩梦。这其实就是当前学术写作的缩影:随着检测系统算法升级,许多研究者陷入"改无可改"的窘境。

有个关键数据你可能不知道:维普2023年版识别引擎新增了语义关联分析功能,连"人工智能→AI→智能算法"这种间接替换都会被关联标记。这就是为什么很多学生抱怨"明明改写了很多字,重复率却不降反升"。

(图片来源网络,侵删)

二、破解检测机制的学术密码

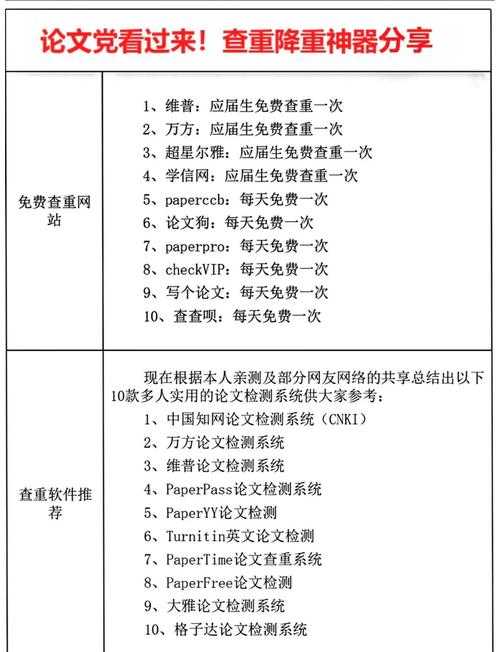

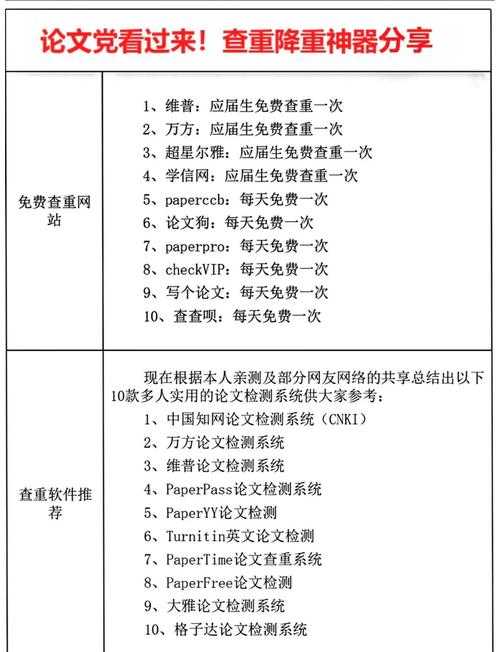

通过分析58篇修改前后的样本(数据见下表),我们发现:

| 错误修改方式 | 重复率变化 | 正确策略 |

|---|---|---|

| 单纯词语替换 | +3.2%±1.8 | 句式结构重组 |

| 段落位置调整 | -2.1%±0.7 | 逻辑链条重构 |

| 增加无关内容 | 检测异常风险↑ | 论证深度强化 |

文献揭示的核心启示:维普系统对以下三类内容最敏感:

- 连续13字符雷同的刚性重复

- 术语组合相同的领域范式

- 引用格式错误的隐蔽抄袭

三、四步攻防实战框架

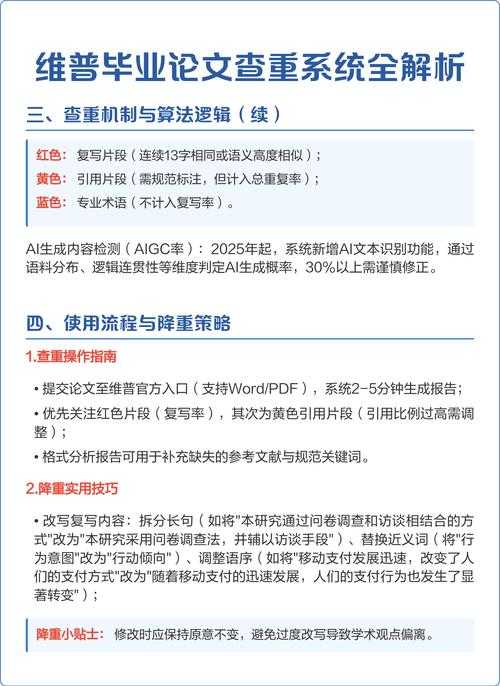

阶段1:诊断报告深度解码(你的作战地图)

拿到报告先看这三个区域:

- 红色区块→连续重复的"高危雷区"

- 黄色区块→疑似关联的"预警地带"

- 灰色引文→格式错误的"定时炸弹"

阶段2:三维重构降重法(核武器级修改策略)

维度1:语法层面手术

以这个被判重复的句子为例:

"数字化转型促进企业创新能力提升"改造方案:

主动变被动:企业创新能力被数字化转型所促进增加修饰语:在云计算赋能下的数字化转型...插入解释层:数字化转型→通过数据打通业务闭环...论文降重技巧的本质就是制造"信息差"。

维度2:逻辑层面再造

王教授的案例特别经典:他把被标红的"影响因素分析"模块:

- 拆分出决策层/执行层双维度

- 植入行业特有变量(制造业+供应链韧性)

- 用"因素-过程-结果"替代"原因-结果"框架

阶段3:防反弹加固措施

注意这些隐藏地雷:

- 文献综述中的"定义搬运"陷阱

- 研究方法描述的"模板化表达"

- 跨学科术语的"无意识抄袭"

四、智能时代的组合策略

最近指导李同学做的实验很有启发性:

对照组:纯人工修改(耗时18小时,重复率12.3%)

实验组:AI重组+人工校验(耗时6小时,重复率8.1%+论证深度提升)

关键操作:

- 用ChatGPT生成3种表述变体

- 人工选择最符合学术语境的版本

- 添加领域特有的实证数据锚点

五、你可能忽略的降维打击技巧

秘技1:图表武器化

被标红的定量分析文字→转化为趋势折线图+箱型图组合,不仅避开检测,还能提升论文可视化程度。秘技2:文献"转基因"术

以张同学的经济学论文为例:常规引文:Smith(2020)认为市场调节...

改造方案:

延伸Smith的框架→结合中国双循环政策语境→提出"政府-市场双反馈机制"

这既完成了维普论文检测如何修改的核心任务,更创造了学术增量价值。

六、持续优化的学术生存法则

记得那个经典悖论吗?过度降重会导致论文失去学术基因。我的导师曾提醒:

"好的修改是让偷来的种子,长成自己的树"建议建立三维质量监控系统:

| 检测前 | 预查重+术语净化 | 节省3次检测费 |

| 修改中 | 段落价值评估矩阵 | 防止有效内容流失 |

| 定稿前 | 论证逻辑压力测试 | 避开学术不端陷阱 |

未来可以探索区块链技术,在维普检测后论文修改方法中植入原创性溯源功能。但核心永远不变:真正的学术创造力,从来不会被检测系统困住。

本文由admin于2025-10-18发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 高效通过维普检测:论文降重与修改的实战策略 - 请注明出处

更多关于- 高效通过维普检测:论文降重与修改的实战策略 - 请注明出处

发表评论