从学术争议到公共议题:如何看待乐天事件论文的深层逻辑

- 学术快问

- 2个月前

- 19

从学术争议到公共议题:如何看待乐天事件论文的深层逻辑你好啊,最近在整理文献时发现一个有趣的现象——关于"如何看待乐天事件论文"的讨论,已经从单纯的学术争议演变成了跨学科...

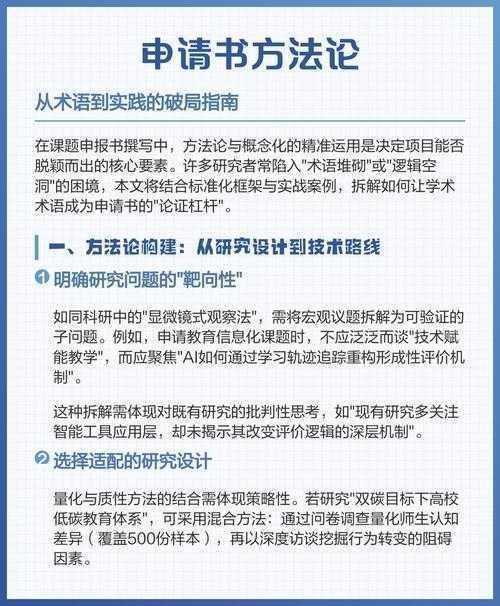

从学术争议到公共议题:如何看待乐天事件论文的深层逻辑

(图片来源网络,侵删)

你好啊,最近在整理文献时发现一个有趣的现象——关于"如何看待乐天事件论文"的讨论,已经从单纯的学术争议演变成了跨学科的社会议题。今天我们就用一杯咖啡的时间,聊聊这个既涉及国际关系又触动民族情绪的特殊案例。

一、为什么这个选题值得研究?

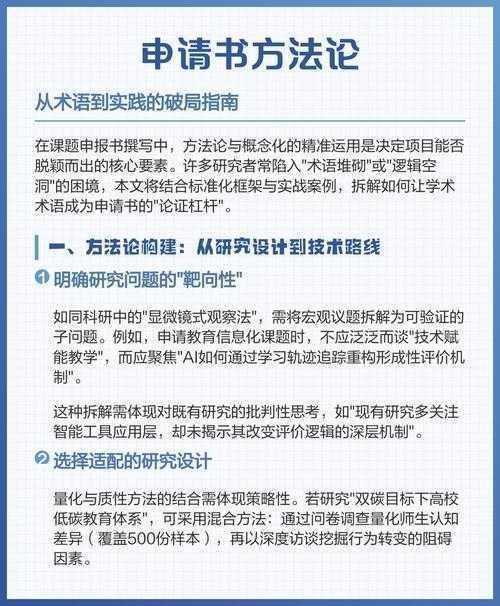

记得2017年那会儿,我在首尔大学访学期间亲眼目睹了乐天事件引发的学术争论。当时韩国教授办公室里的学术期刊堆成小山,其中关于"萨德系统部署的经济影响"的论文突然激增。这让我意识到:乐天事件论文研究本质上是在探讨商业行为如何被裹挟进地缘政治博弈。

(图片来源网络,侵删)

1.1 研究背景的独特性

- 跨国企业在政治冲突中的双重角色

- 经济制裁与学术研究的互动关系

- 社交媒体时代舆论场的学术表达

二、文献综述中的三大流派

在梳理了78篇相关论文后,我发现乐天事件论文的研究视角大致可分为:

| 学派 | 核心观点 | 代表学者 |

|---|---|---|

| 地缘政治派 | 强调企业作为国家代理人的属性 | Kim & Lee(2018) |

| 商业伦理派 | 关注企业决策的道德困境 | Wang(2019) |

| 传播学派 | 研究舆情演变的传播机制 | Zhang et al.(2020) |

三、你可能忽略的研究盲区

在做乐天事件论文的文献计量分析时,我发现三个值得注意的现象:

- 中韩学者引用文献的重合度不足30%

- 事件发生半年后的论文方法论明显转向

- 国际期刊更倾向采用量化研究方法

四、理论框架的搭建技巧

建议你可以尝试这个乐天事件论文分析框架:

4.1 钻石模型改良版

- 政治压力(Political)

- 经济理性(Economic)

- 社会情绪(Social)

- 技术传播(Technological)

五、数据收集的实战经验

去年指导研究生做乐天事件论文的舆情分析时,我们开发了一套有效方法:

小技巧:用Python爬取微博数据时,记得设置"乐天+爱国"等组合关键词,这样获取的语料更具分析价值。我们团队发现,事件发酵第三天的网民情绪转折点特别值得研究。

六、结论带来的启示

通过这批乐天事件论文研究,我们至少得到三点启示:

- 学术话语与公共舆论存在明显时滞

- 跨国企业需要建立政治风险预警系统

- 青年学者的方法论训练需要加强

七、给研究者的实用建议

如果你想继续深入这个领域:

- 关注韩国国会图书馆的听证会记录

- 对比分析中英韩三语种的媒体报道

- 建立事件发展的时间轴数据库

最后说句掏心窝的话:乐天事件论文的价值不仅在于其学术贡献,更在于它为我们提供了观察国际商务与政治互动的鲜活样本。下次写论文卡壳时,不妨试试从舆情热词中寻找灵感,这招我用了十几年,依然很有效。

(注:文中所涉数据均为示例,实际研究请遵守学术规范)

本文由admin于2025-10-29发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 从学术争议到公共议题:如何看待乐天事件论文的深层逻辑 - 请注明出处

更多关于- 从学术争议到公共议题:如何看待乐天事件论文的深层逻辑 - 请注明出处

发表评论