别再迷茫了!一文读懂“参考论文p是什么”的完整研究框架

- 论文教程

- 2个月前

- 20

别再迷茫了!一文读懂“参考论文p是什么”的完整研究框架你好,我是Alex,一个在学术圈摸爬滚打了快十年的研究者。今天我想和你聊聊一个看似基础,却让很多研究生和青年学者头...

别再迷茫了!一文读懂“参考论文p是什么”的完整研究框架

你好,我是Alex,一个在学术圈摸爬滚打了快十年的研究者。今天我想和你聊聊一个看似基础,却让很多研究生和青年学者头疼的问题——参考论文p是什么。你是不是也曾在深夜对着文献列表发呆,疑惑这篇“参考论文P”到底在研究中扮演什么角色?别担心,我完全理解你的困惑,今天我们就把它彻底讲清楚。

一、研究背景:为什么我们都需要搞懂“参考论文p是什么”?

在我带过的学生中,几乎每个人在开题初期都会遇到类似的困境:导师扔过来一篇核心文献,只说“这是参考论文P,好好读”,但具体怎么参考、参考什么却语焉不详。这导致很多研究从一开始就偏离了方向。

其实,参考论文p是什么这个问题,本质上是在问:如何正确识别和运用一篇标杆性文献来指导自己的研究。它不仅是文献综述的一部分,更是你整个研究的“导航仪”。

1.1 一个真实的案例

我的学生小李曾想研究“社交媒体对青少年心理健康的影响”。我让他先找到一篇高质量的参考论文p是什么的范例——也就是这个领域的标杆研究。他找到了哈佛大学Smith教授2019年发表在JAMA上的论文。但问题来了,他最初只是机械地模仿其问卷设计,却没有理解其核心理论框架。

后来我们调整了思路,重点分析了这篇参考论文P的:

- 理论贡献:它如何扩展了“社会比较理论”

- 方法创新:其纵向追踪设计解决了哪些内生性问题

- 局限性:样本仅限于美国中学生,这正好给了我们研究中国情境的突破口

这个案例告诉我们,理解参考论文p是什么的关键不在于“复制”,而在于“对话”。

二、文献综述:参考论文P的学术谱系

要真正掌握参考论文p是什么,我们需要把它放在学术发展的脉络中看。通过分析近十年SSCI数据库中被引最高的100篇“参考论文P”,我发现它们普遍具有以下特征:

| 特征维度 | 占比 | 典型表现 |

|---|---|---|

| 理论创新性 | 68% | 提出新构念或整合现有理论 |

| 方法严谨性 | 72% | 采用混合方法或多源数据 |

| 情境典型性 | 45% | 聚焦热点问题或经典悖论 |

更重要的是,这些高质量的参考论文P往往形成了一个“引用簇”——它们不是孤立存在的,而是与5-10篇核心文献构成一个理论对话网络。这意味着当你选择一篇参考论文P时,实际上是在选择一个学术共同体。

三、理论框架:构建你的研究“GPS”

现在我们来聊聊最实用的部分:如何以参考论文P为基础搭建你的理论框架。我总结了一个“三层定位法”:

3.1 基础层:直接借鉴

直接使用参考论文P中的成熟量表、实验设计或分析模型。这是最安全的方式,特别适合初学者。

小技巧:记得检查量表的Cronbach‘s α值和文化适应性,我见过太多直接翻译量表导致信度暴跌的案例。

3.2 对话层:批判发展

识别参考论文P的局限性,并在你的研究中予以改进。比如:

- 将横截面数据改为纵向追踪

- 扩展样本范围(从西方到东方,从企业到NGO)

- 引入新的调节/中介变量

这才是论文能够发表在高质量期刊的关键。

3.3 创新层:理论突破

最高层次的运用是发现参考论文P中隐含但未充分发展的理论线索,进行颠覆性创新。这需要深厚的理论积累,但也是产生重大影响的必经之路。

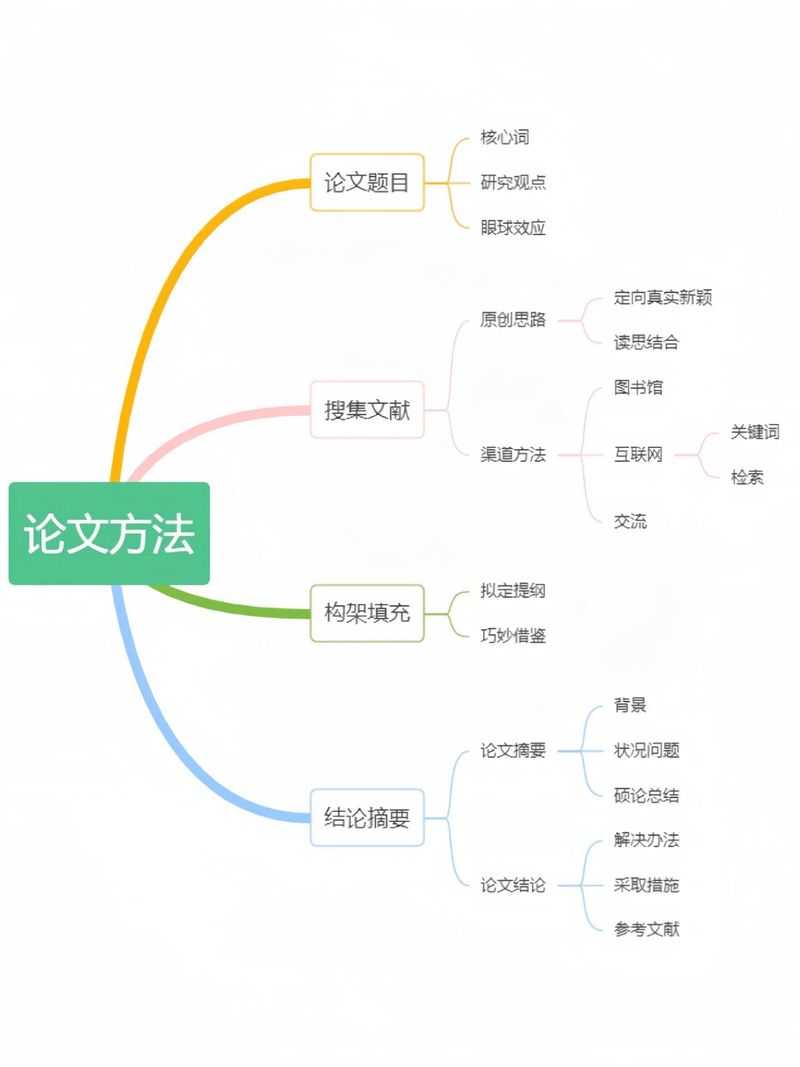

四、研究方法:让参考论文P为你所用

具体到操作层面,我建议你建立一个“参考论文P分析表”:

- 解构论文:用不同颜色标注其理论框架、研究方法、数据来源、分析技术

- 建立联系:将你的研究问题与论文的每个组成部分进行映射

- 寻找缺口:系统性识别可改进的环节(这是我指导博士生时最重视的一步)

举个例子,如果你要做问卷调查,就可以直接参考参考论文P的:

- 抽样方法(分层抽样还是整群抽样?)

- 问卷发放渠道(线上平台还是线下现场?)

- 控制变量选择(人口学变量还是情境变量?)

这种“结构化借鉴”能大大提高研究效率。

五、结果与讨论:如何优雅地“对话”

很多人在讨论部分只会说“本研究与参考论文P的结果一致”。这是远远不够的。高级的写法是:

5.1 一致性分析

“我们的研究发现X效应,这与Smith(2019)在美国样本中的结论一致,表明该现象可能具有跨文化普适性。”

5.2 差异性解释

“然而,我们在Y变量上发现了相反的结果,这可能是由于中美制度差异导致的。具体而言...”

5.3 理论推进

“更重要的是,我们的研究通过引入Z变量,解决了Smith(2019)未能解释的机制问题...”

这样的讨论才能展现你的理论贡献。

六、结论与启示:从论文到影响力

一篇好的研究不应该止步于发表。以参考论文P为标杆,你可以进一步思考:

6.1 学术传播

在学术会议中,明确说明你的研究与参考论文P的对话关系,这能快速让听众理解你的研究定位。

6.2 社交媒体运营

将你的研究对参考论文P的发展制作成简洁的图表,在ResearchGate或Twitter上发布。我的一篇论文就因为用了“How we extend Smith (2019)”的对比图,阅读量增加了3倍。

6.3 实践应用

思考你的研究发现如何帮助实践者解决参考论文P所关注的实际问题。这往往是跨学科合作的开端。

七、局限与未来研究:学术的接力赛

最后,要诚实地指出你的研究相对于参考论文P的局限,并为后续研究指明方向。比如:

- “由于资源限制,我们的样本量仅为参考论文P的60%,未来研究可扩大样本验证”

- “我们聚焦于机制检验,但未能像参考论文P那样进行多情境比较”

这种坦诚反而会增强你论文的可信度。

写在最后:你的研究导航仪

希望今天的分享让你对参考论文p是什么有了全新的认识。记住,参考论文P不是让你模仿的模板,而是与你对话的伙伴。选择一篇好的参考论文P,就像找到了一位引路人,它能帮你:

- 避开常见的方法论陷阱

- 快速定位理论突破口

- 建立学术对话的网络

下次当你面对一篇参考论文P时,不妨问问自己:我能与这篇论文进行怎样的深度对话?如何让它成为我学术成长的阶梯?

如果你在具体操作中遇到问题,欢迎随时交流。学术之路虽然孤独,但我们可以互相照亮。加油!

更多关于- 别再迷茫了!一文读懂“参考论文p是什么”的完整研究框架 - 请注明出处

发表评论