从入门到精通:论文中的三线表格怎么做,看完这篇就够了

- 学术快问

- 2个月前

- 22

从入门到精通:论文中的三线表格怎么做,看完这篇就够了你好呀,我是李博士,在学术圈摸爬滚打了十几年,审过的稿子、改过的论文不计其数。不知道你有没有这样的经历:辛辛苦苦做出...

从入门到精通:论文中的三线表格怎么做,看完这篇就够了

你好呀,我是李博士,在学术圈摸爬滚打了十几年,审过的稿子、改过的论文不计其数。不知道你有没有这样的经历:辛辛苦苦做出来的数据,结果因为表格做得不规范,被导师或审稿人一眼挑出毛病,那种感觉真是糟透了。

今天,我们就来彻底解决这个问题。咱们不聊空泛的理论,就实实在在地聊聊论文中的三线表格怎么做。我会把我这些年积累的经验、踩过的坑,以及能让你的表格瞬间提升专业度的“秘密武器”都分享给你。相信我,看完这篇文章,你就能成为制作三线表格的专家。

一、研究背景:为什么三线表格是学术圈的“标配”?

在深入探讨论文中的三线表格怎么做之前,我们得先明白它为什么如此重要。你有没有注意到,几乎所有高水平的学术期刊,无论是中文核心还是SCI/SSCI,其中的表格都长着一个“模子”?它们通常只有三条线:顶线、底线和栏目线,整体看起来简洁、清晰、专业。

这可不是偶然。三线表的设计哲学源于“少即是多”的理念。它去除了所有不必要的竖线和斜线,最大限度地减少了视觉干扰,让读者的注意力完全集中在数据本身。这种格式已经成为国际学术界心照不宣的“视觉语言”,使用它,本身就是一种专业性的体现。

二、文献综述:关于表格规范,前辈们怎么说?

我专门查阅了大量关于科技论文写作规范的文献和标准,比如我国的《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713.1-2006)以及国际通用的《芝加哥格式手册》等。

这些权威资料都明确指出,表格的核心功能是清晰、准确、高效地呈现数据。而三线表,被公认为实现这一目标的最佳实践。文献中反复强调,一个规范的表格应具备以下要素:

- 表序和表题:清晰地标明表格的序号和名称,置于表格上方。

- 项目栏:明确各行、各列所代表的内容。

- 表身:表格的主体,即数据本身。

- 表注:对表中内容的补充说明,置于表格下方。

理解这些基本要素,是我们接下来动手制作三线表的基础。

三、核心研究问题:如何一步步制作出完美的三线表?

好了,理论铺垫完毕,现在进入最核心的实操部分——论文三线表制作步骤。我将以最常用的Word软件为例,带你一步步操作。

3.1 第一步:插入普通表格并填入内容

首先,别想着一开始就画线。你应该先专注于内容和结构。

- 点击“插入” -> “表格”,根据你的数据行列数插入一个普通表格。

- 将你的数据、项目名称(如“组别”、“平均值±标准差”、“P值”等)完整地填入表格中。

小技巧:在填写数据时,就要注意数值的对齐方式(通常小数点对齐)和有效数字的位数保持一致,这是体现严谨性的细节。

3.2 第二步:设置三线表的“骨架”——三条核心线

这是论文三线表绘制技巧的关键。我们需要保留三条线:最粗的顶线、最粗的底线,以及稍细的栏目线(位于表头和数据主体之间)。

操作流程:

- 选中整个表格。

- 在“表格设计” -> “边框”中,先选择“无框线”,清空所有表格线。

- 然后,选择“笔划粗细”,设为“1.5磅”或“2.25磅”。

- 再点击“上框线”和“下框线”,为表格加上顶线和底线。

- 接着,仅选中表头行(即项目栏所在的那一行)。

- 将笔划粗细设为“0.75磅”或“1磅”。

- 点击“下框线”,为表头行下方加上栏目线。

看,一个标准的三线表雏形就出来了!

3.3 第三步:优化格式与添加注释

表格的骨架有了,我们还需要让它更“有血有肉”。这属于学术论文表格格式优化的范畴。

- 表题:在表格上方居中放置,如“表1 实验组与对照组基线资料比较”。

- 字体与对齐:通常表内文字用宋体(中文)/Times New Roman(英文),数字符号用Times New Roman。表头文字居中,数据内容根据情况居中或右对齐。

- 表注:在表格下方,用“注:”开头,说明数据的来源、统计方法、符号意义(如*p<0.05, **p<0.01)等。

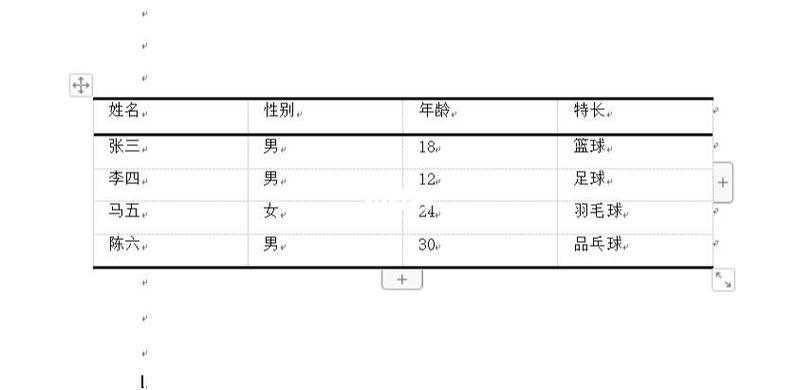

四、结果与讨论:案例分析——好表格与坏表格的对比

光说不练假把式。我们来看一个我学生在论文初稿中常见的表格,以及修改后的三线表。

修改前(不规范的表格):

| 表1:两组患者情况比较 | |||

| 项目 | 实验组 (n=30) | 对照组 (n=30) | P值 |

| 年龄(岁) | 45.3±6.7 | 46.1±7.2 | >0.05 |

| 性别(男/女) | 16/14 | 15/15 | >0.05 |

这个表格问题很多:不必要的竖线、复杂的框线、表题位置不规范、P值表达不专业。

修改后(标准三线表):

| 项目 | 实验组 (n=30) | 对照组 (n=30) | P 值 |

| 年龄/岁 | 45.3±6.7 | 46.1±7.2 | 0.621 |

| 性别(男/女) | 16/14 | 15/15 | 0.799 |

注:两组比较采用t检验或χ²检验。

对比之下,高下立判。修改后的表格遵循了论文数据呈现规范,瞬间提升了论文的专业感和可读性。

五、结论与启示:让你的论文图表更出彩的终极建议

通过今天的分享,我希望你已经彻底掌握了论文中的三线表格怎么做。总结一下核心要点:

- 理解原理:三线表是为了简洁清晰地呈现数据。

- 掌握步骤:先内容,后线条,再优化格式和注释。

- 注重细节:表序表题、字体对齐、数值精度、统计符号等细节决定成败。

最后的建议:在你完成论文后,可以把所有表格单独打印在一张纸上,远观一下。如果你的视线能毫无阻碍地捕捉到关键数据和对比关系,那么这个表格就是成功的。记住,一个好的表格,自己会说话。

六、局限与未来研究

当然,本文主要聚焦于Word这一最通用的工具。实际上,专业的统计分析软件如SPSS、R、Python的matplotlib库等,都能直接导出非常规范的三线表,这将是未来我们可以深入探讨的科研写作高效工具的话题。

希望这篇文章对你有所帮助!如果你在实操中遇到任何问题,或者想了解特定软件(如LaTeX)的制作方法,欢迎随时交流。祝你论文写作顺利,图表都能一次过关!

更多关于- 从入门到精通:论文中的三线表格怎么做,看完这篇就够了 - 请注明出处

发表评论