从入门到精通:论文中如何运用理论,让你的研究不再“悬浮”

- 论文头条

- 2个月前

- 24

# 从入门到精通:论文中如何运用理论,让你的研究不再“悬浮”从入门到精通:论文中如何运用理论,让你的研究不再“悬浮”一、引言:为什么你的论文总感觉“差点意思”?如果你曾...

# 从入门到精通:论文中如何运用理论,让你的研究不再“悬浮”

作为一名经历过无数次论文修改的“老手”,我发现大多数研究生在“论文中如何运用理论”这一核心环节上存在系统性误区:要么把理论当作装饰品生硬堆砌,要么完全脱离理论框架自说自话。

今天,我将与你分享一套完整的理论运用方法论,帮助你在“论文中如何运用理论”这个关键环节实现质的飞跃。

问题本质:这种“报菜名”式的理论罗列,暴露了作者对理论理解的表面化。

关键缺失:未能建立理论概念与经验指标之间的操作性桥梁。

实用技巧:制作“理论-假设-变量-测量”四栏表,确保每个理论命题都有对应的经验检验方案。

记住,优秀的理论运用不是一蹴而就的,它需要反复练习和不断反思。希望今天的分享能帮助你在学术道路上走得更远、更稳。如果你在理论运用中遇到具体问题,欢迎随时交流讨论!

最后的小提示:下次你在写作或修改论文时,不妨把这份指南放在手边,逐一检查你的理论运用是否到位。相信经过有意识的训练,你一定能写出理论扎实、论证严谨的优秀论文。

从入门到精通:论文中如何运用理论,让你的研究不再“悬浮”

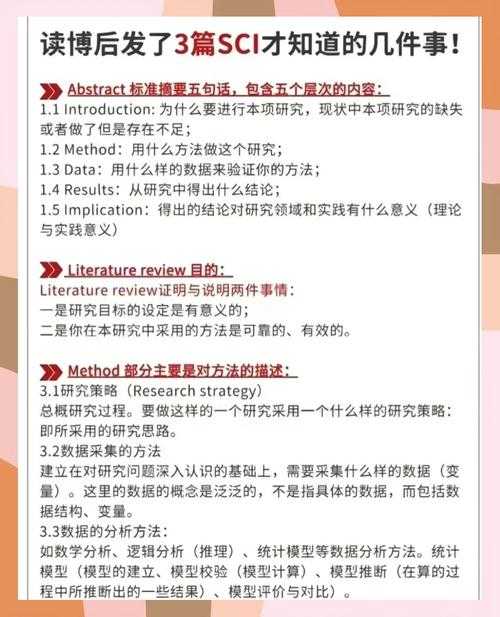

(图片来源网络,侵删)

一、引言:为什么你的论文总感觉“差点意思”?

如果你曾经在深夜修改论文时,总觉得自己的研究“浮在表面”,或者被评审专家批评“理论深度不足”,那么今天这篇文章就是为你准备的。作为一名经历过无数次论文修改的“老手”,我发现大多数研究生在“论文中如何运用理论”这一核心环节上存在系统性误区:要么把理论当作装饰品生硬堆砌,要么完全脱离理论框架自说自话。

今天,我将与你分享一套完整的理论运用方法论,帮助你在“论文中如何运用理论”这个关键环节实现质的飞跃。

二、文献综述:理论运用的三种常见误区

1. 理论“贴标签”现象

许多初学者误以为在论文中提及几个理论名称就等同于理论运用。比如,一篇研究在线教育的学生满意度论文,可能会这样写:“本研究基于建构主义理论、技术接受模型和沉浸理论...”然后,在后续分析中却看不到这些理论如何具体指导研究设计。问题本质:这种“报菜名”式的理论罗列,暴露了作者对理论理解的表面化。

2. 理论与实证“两张皮”

更为隐蔽的问题是,论文中虽有理论框架,但与后续的数据分析脱节。我曾经评审过一篇论文,其理论框架部分洋洋洒洒,但到了数据分析章节,却完全回到了简单的描述性统计,未能用理论视角解读数据模式。关键缺失:未能建立理论概念与经验指标之间的操作性桥梁。

3. 理论选择“追热点”

部分研究者倾向于选择最新、最时髦的理论,而忽视其与自身研究问题的匹配度。比如,不管研究什么问题都要套用“数字化转型”或“元宇宙”相关理论,导致理论“过载”而问题失焦。三、研究问题:如何确立理论导向的研究方向

理论导向的研究问题设计

优质的研究问题应当天然蕴含理论对话的潜力。例如,不要简单问“A对B有什么影响”,而应问“A通过什么机制影响B”或“在什么条件下A对B的影响最强”。- 机制性问题:关注“如何”和“为什么”,而非仅仅“是什么”

- 条件性问题:探讨理论适用的边界条件和情境因素

- 比较性问题:对比不同理论解释力的差异

四、理论框架:构建可操作化的理论模型

1. 理论选择的三步法

- 匹配度评估:评估候选理论的核心概念与你的研究主题的契合度

- 解释力比较:比较不同理论对同一现象的解释广度和深度

- 可操作化潜力:评估理论概念转化为可测量变量的可行性

2. 理论整合与创新

高水平研究往往不是单一理论的简单应用,而是多种理论的创造性整合。例如,将制度理论与资源基础观结合,可以更全面地解释组织战略选择。| 整合模式 | 描述 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 互补整合 | 不同理论解释同一现象的不同侧面 | 多维度复杂现象 |

| 竞争整合 | 比较不同理论的相对解释力 | 理论争议领域 |

| 桥接整合 | 建立不同理论概念间的联系机制 | 交叉学科研究 |

五、研究方法:将理论转化为可检验的假设

理论的操作化过程

理论运用的核心是将抽象概念转化为可观测的指标。以“社会资本”理论为例,你需要明确:- 概念维度:结构维度、关系维度、认知维度

- 测量指标:网络规模(结构)、信任程度(关系)、共享愿景(认知)

- 数据来源:问卷调查、访谈数据、网络数据等

假设推导的逻辑

假设不是凭空猜测,而是理论逻辑的经验推论。每个假设都应明确回答:“如果这个理论成立,我们在经验数据中应该观察到什么?”实用技巧:制作“理论-假设-变量-测量”四栏表,确保每个理论命题都有对应的经验检验方案。

六、结果与讨论:在理论与实证之间建立对话

1. 结果解释的理论视角

不要简单报告数据结果,而要用理论语言解读这些结果的意义。例如,当发现某个变量关系不显著时,不要仅仅说“没有发现显著影响”,而应探讨:“这一结果是否挑战了某理论的预期?是否暗示了理论适用的边界条件?”2. 理论贡献的明确表述

讨论部分需要明确说明你的研究对理论发展的贡献:- 理论验证:你的研究在多大程度上支持或挑战了现有理论

- 理论拓展:你是否拓展了理论的适用范围或增加了新的机制

- 理论整合:你是否建立了不同理论之间的联系

七、结论与启示:理论运用的实践价值

学术启示

你的研究应该为后续研究指明方向:哪些理论问题值得进一步探讨?哪些研究方法需要改进?实践启示

即使是最理论化的研究,也应思考其现实意义:你的发现对政策制定、管理实践或个人行为有什么启发?八、局限与未来研究:理论运用的持续发展

研究局限的坦诚分析

明确承认研究的局限性不是弱点,而是学术诚实的表现。常见的局限包括:- 理论范围局限:所选用理论可能未能涵盖所有重要变量

- 方法论局限:测量工具或研究设计可能存在的不足

- 情境局限:研究结论在其它文化或行业背景下的适用性未知

未来研究方向

基于当前研究的局限,提出具体的未来研究议程:- 理论方向:需要进一步澄清或发展的理论概念

- 方法方向:更适合检验理论的研究设计或数据分析技术

- 情境方向:需要验证理论解释力的新情境或新群体

九、实用建议:理论运用的七个习惯

根据我指导研究生论文的经验,培养以下七个习惯可以显著提升你的理论运用能力:- 早期沉浸:在确定研究问题前,广泛阅读相关理论文献

- 概念地图:绘制核心概念及其关系的可视化图谱

- 持续对话:在整个研究过程中不断与理论文献对话

- 反向思考:经常自问“我的数据结果对理论意味着什么”

- 多元视角:尝试用不同理论解释你的研究发现

- 精准表达:精确使用理论术语,避免模糊或误用

- 适度谦逊:明确你的理论贡献的边界和条件

结语:让理论成为你研究的“灵魂”

理论不是论文的装饰品,而是研究的“灵魂”。真正掌握“论文中如何运用理论”这一技能,意味着你能让理论与实证数据之间产生富有成果的对话,从而产出既有深度又有影响力的研究。记住,优秀的理论运用不是一蹴而就的,它需要反复练习和不断反思。希望今天的分享能帮助你在学术道路上走得更远、更稳。如果你在理论运用中遇到具体问题,欢迎随时交流讨论!

最后的小提示:下次你在写作或修改论文时,不妨把这份指南放在手边,逐一检查你的理论运用是否到位。相信经过有意识的训练,你一定能写出理论扎实、论证严谨的优秀论文。

本文由admin于2025-11-03发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 从入门到精通:论文中如何运用理论,让你的研究不再“悬浮” - 请注明出处

更多关于- 从入门到精通:论文中如何运用理论,让你的研究不再“悬浮” - 请注明出处

发表评论