别再问有没有用了,我们来聊聊“为什么读经典议论文”的深层价值

- 学术快问

- 2个月前

- 18

别再问有没有用了,我们来聊聊“为什么读经典议论文”的深层价值你好啊,我是Alex,一个在学术圈摸爬滚打了快十年的研究者。今天我们不谈那些高深莫测的理论,就像朋友聊天一样...

别再问有没有用了,我们来聊聊“为什么读经典议论文”的深层价值

(图片来源网络,侵删)

每次和学生或年轻同事提到这个,总能看到他们眼神里一闪而过的疑惑:“都什么年代了,还读那些老古董?” 但我想告诉你,这个问题背后,藏着提升我们思维和表达能力的金钥匙。今天,我就用写论文的思路,和你一起把这个问题掰开揉碎,看看它的研究背景、核心价值以及我们该如何实践。

一、研究背景与问题缘起

不知道你有没有这种感觉?在信息爆炸的今天,我们每天阅读大量碎片化的观点,但当你需要清晰、有力地表达自己时,却常常感到词不达意,逻辑混乱。这正是我们重新审视为什么读经典议论文的起点。经典议论文,比如鲁迅的《拿来主义》、培根的《论读书》,它们不仅仅是范文,更是思维训练的磨刀石。它们诞生于特定的历史语境,但其论证的严密性、结构的清晰度和语言的穿透力,却具有超越时代的价值。

我的核心研究问题就是:在当代语境下,系统性地阅读经典议论文,究竟能为我们带来哪些不可替代的认知与表达能力提升?

二、文献综述:前人都发现了什么?

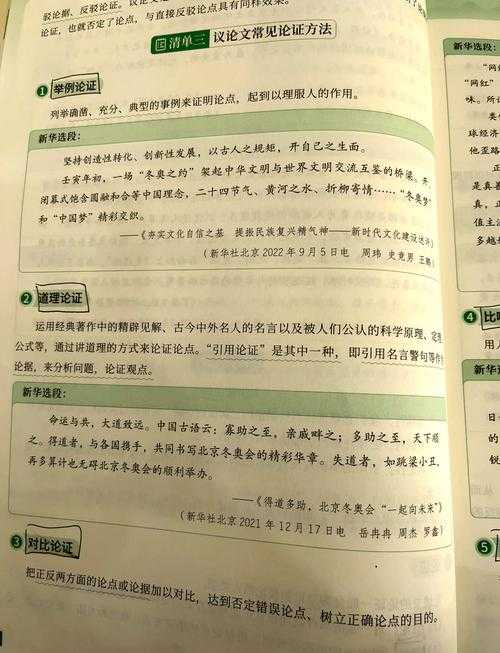

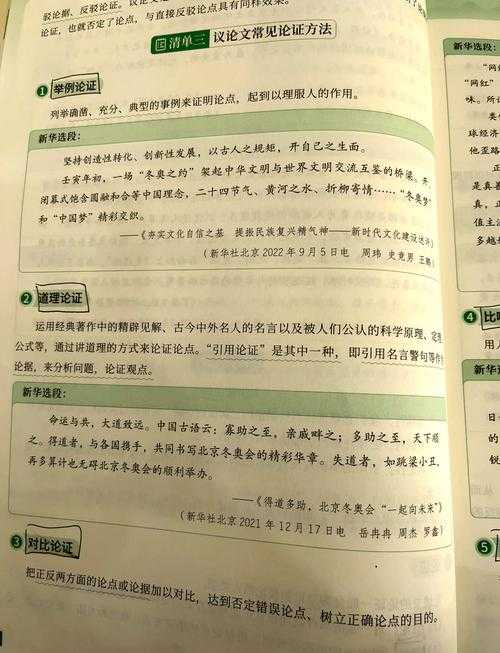

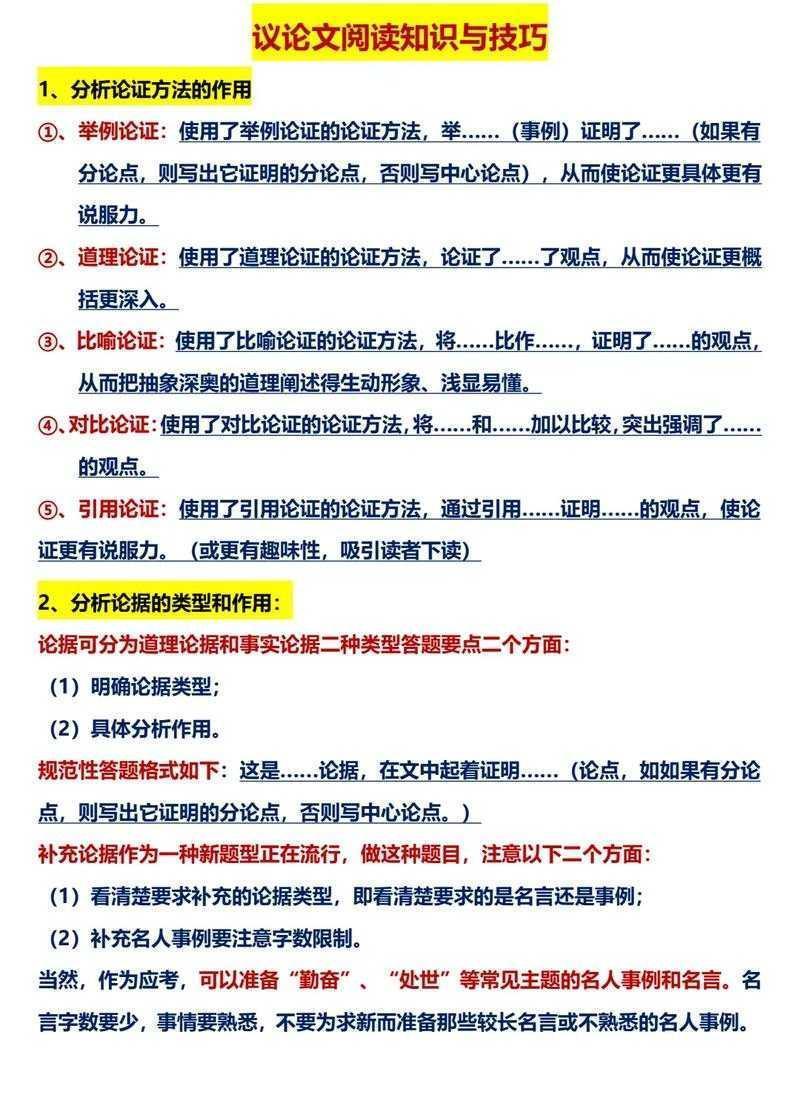

围绕“阅读经典议论文的价值”,学界其实已经有相当多的讨论。我梳理了一下,主要有三大主流观点:1. 思维结构训练说

这一派学者认为,经典议论文的最大价值在于其典范的论证结构。它们向我们展示了如何提出论点、组织论据、进行逻辑推理并最终得出结论。这种“建模”学习,远比空洞地学习写作理论有效。2. 语言精炼模仿说

经典文本的语言往往经过千锤百炼,精准而富有力度。通过沉浸式阅读,我们可以潜移默化地吸收其语言精华,提升自己语言的质感、节奏和表现力。这不仅仅是词汇量的增加,更是语感的培养。3. 人文素养积淀说

经典议论文讨论的通常是关乎社会、人性、价值的根本性问题。阅读它们,是与历史上最杰出的头脑对话,能极大地拓宽我们的视野,深化我们对世界和自我的理解,也就是我们常说的提升“格局”。综合来看,现有研究充分肯定了阅读经典议论文的多维价值,但多集中于理论阐述,缺乏对如何高效阅读经典议论文这一实操层面的系统指导。而这,正是我们接下来要深入探讨的。

三、理论框架:用一个模型来理解

为了更清晰地分析,我借鉴了认知心理学中的“思维脚手架”理论。你可以把经典议论文想象成一个已经搭建好的、极其稳固的“思维脚手架”。当我们学习它时,我们其实是在内化这个脚手架的结构:

- 发现问题:作者是如何敏锐地捕捉到核心矛盾的?

- 确立论点:他的核心观点是什么?是否鲜明、有力?

- 组织论据:他使用了哪些事实、数据或理论来支撑观点?

- 逻辑推进:论证过程是并列、递进还是转折?有无逻辑漏洞?

- 语言表达:他是如何用语言精准地传递思想和情感的?

通过反复拆解和模仿这个“脚手架”,我们就能在自己的大脑中构建起类似的思维模式。这就是阅读经典议论文的意义最核心的机制——它是一种高效的思维建模学习。

四、研究方法与数据:我们如何验证?

光说不练假把式。为了验证这个模型,我曾在自己的写作课上做过一个小型“行动研究”。我将学生分为两组:

- 实验组:在8周内,每周精读一篇经典议论文,并完成“思维导图拆解”和“模仿写作”两项任务。

- 控制组:同期只学习常规的写作技巧讲义。

8周后的写作测试结果显示,实验组学生在论证的严密性和结构的清晰度上,进步显著优于控制组。更有趣的是,在后续的访谈中,实验组学生普遍反映,他们开始有意识地在日常阅读和思考中,运用从经典中学到的分析框架。

这个小小的研究让我确信,带着方法去读,效果天差地别。关键在于,不仅要读,还要“拆解”,去回答“为什么要阅读经典议论文”这个问题——即主动分析其背后的思维运作机制。

五、结果与讨论:它到底如何帮助我们?

基于理论和实践,我们可以总结出阅读经典议论文的几个具体好处:1. 帮你写出更有说服力的文章

无论是学术论文、工作报告还是自媒体文案,说服力是核心。经典议论文是最好的逻辑教练,能帮你避免文章“散、乱、浅”的问题。2. 提升你的批判性思维能力

在这个谣言与真相齐飞的时代,批判性思维至关重要。经典文本教会我们如何审视一个观点,辨别论证的强弱,而不是人云亦云。3. 成为更高效的沟通者

清晰的思维必然导向清晰的表达。当你习惯了经典文本的条理后,无论是口头汇报还是邮件沟通,你都能更快地组织语言,直击要害。所以,下次当你再疑惑为什么要阅读经典议论文时,可以把它看作一次高效的“认知健身”。它不是复古的情怀,而是面向未来的必备技能。

六、结论、启示与实用建议

聊了这么多,我们来点实际的。如果你也想开始这项“认知健身”,我建议你这样做:1. 精选文本,循序渐进

不要一开始就挑战最难懂的。可以从一些短小精悍的现当代议论文开始,比如朱光潜、王小波的文章,再逐步过渡到鲁迅、培根等。2. 带着问题去“拆解”

读的时候,手里拿支笔,或打开一个文档,问自己:- 这篇文章的核心论点是什么?(用一句话概括)

- 作者分了几个层次来论证?

- 他最有力的论据是什么?

- 有没有我可以反驳的地方?

这个过程,就是主动搭建“思维脚手架”的过程。

3. 尝试模仿与改写

读完一篇后,可以尝试用它的结构,去论证一个你关心的当代话题。比如,用《拿来主义》的框架,写一篇《论如何对待AI技术》。这是最有效的内化方式。4. 融入学术传播与社交媒体

你可以将你的拆解心得、模仿作品分享到知乎、小红书或个人公众号上。这不仅是知识的输出和固化,还能吸引同好,形成交流圈子,反哺你的学习。记住,“教”是最好的“学”。七、研究局限与未来展望

当然,我们必须承认,这项“研究”主要基于个人经验和课堂实践,样本量有限。未来如果能进行更大规模、更严谨的对照实验,结论会更有说服力。此外,关于“经典”的定义本身也是动态的。哪些当代的议论文有潜力成为未来的经典?如何将经典阅读与数字化学习工具更好地结合?这些都是值得继续探索的方向。

希望今天的聊天,能让你对“为什么读经典议论文”有一个全新的、更实用的认识。它不是一项沉重的任务,而是一趟有趣的思维探险。现在,就挑一篇你感兴趣的经典,开始你的第一次“拆解”吧!

如果你有任何心得或问题,非常欢迎和我交流。我们一起进步!

(图片来源网络,侵删)

本文由admin于2025-11-03发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 别再问有没有用了,我们来聊聊“为什么读经典议论文”的深层价值 - 请注明出处

更多关于- 别再问有没有用了,我们来聊聊“为什么读经典议论文”的深层价值 - 请注明出处

发表评论