从新手到专家:论文阅读的系统性战术手册

- 论文教程

- 3个月前

- 27

从新手到专家:论文阅读的系统性战术手册你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。还记得我读第一篇顶会论文时的情景吗?满屏的数学公式和专业术语,看得我头晕...

从新手到专家:论文阅读的系统性战术手册

你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。还记得我读第一篇顶会论文时的情景吗?满屏的数学公式和专业术语,看得我头晕眼花,一个小时过去了,好像读懂了,又好像什么都没懂。我相信,这也是许多刚接触科研的朋友共同的困惑——“论文应该怎么看”才能高效吸收,而不是陷入“读一篇,忘一篇”的循环?今天,我们就来系统地拆解这个问题,把这件看似枯燥的事情,变成一场有策略、可复现的智力探险。

一、研究背景:我们为什么需要“方法”?

在信息爆炸的时代,高质量的学术论文是知识的核心载体。但面对海量文献,盲目阅读只会消耗我们宝贵的精力。一个高效的系统性阅读策略,其价值不亚于一项重要的研究技能。它不仅能帮你快速判断论文价值,还能让你在文献的海洋中建立自己的知识体系。

1.1 一个常见的误区

很多同学拿到一篇论文,习惯性地从摘要开始,一字不落地读到参考文献。这种方法对于经典文献或许可行,但对于日常大量的文献调研,效率极低。我们需要的是分层递进的阅读法,像剥洋葱一样,由表及里。

二、文献综述:前人是如何探索阅读方法的?

关于如何高效阅读,其实已有不少成熟的理论。最著名的莫过于“三步阅读法”,它主张将阅读分为三个层次:

- 概览:快速判断论文是否相关。

- 理解:深入理解论文的核心内容与方法。

- 批判:评价论文的贡献与局限。

此外,康奈尔笔记法、SQ3R阅读法等也被证明能有效提升理解和记忆。这些方法的核心,都指向了主动阅读——带着问题去读,而不是被动接收信息。

三、核心研究问题:如何构建个性化的阅读流程?

基于现有理论和个人实践,我们提炼出三个核心问题:

- 如何为不同目的(如文献综述、方法复现、理论启发)定制阅读策略?

- 在阅读的不同阶段,应分别关注哪些关键信息点?

- 如何将阅读的输入,有效转化为知识输出的笔记?

解决了这三个问题,你就能真正掌握论文应该怎么看的精髓。

四、理论框架:主动阅读的“心流”模型

我将高效的论文阅读过程建模为一个创造“心流”的闭环系统。这个系统包含四个阶段:

| 阶段 | 核心任务 | 产出 |

|---|---|---|

| 1. 目标设定与筛选 | 明确阅读目的,快速筛选相关性 | 待读论文清单 |

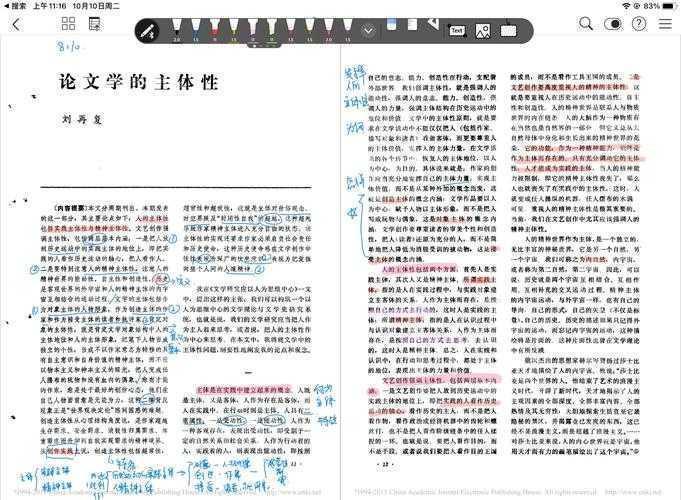

| 2. 分层精读与笔记 | 按重要性分层阅读,并做结构化笔记 | 康奈尔式笔记 |

| 3. 批判性思考与关联 | 质疑、评价,并与已有知识关联 | 批判性思考点、知识网络图 |

| 4. 输出与应用 | 通过写作、讨论或复现来应用知识 | 综述段落、实验代码、学术讨论 |

这个框架的核心是主动阅读的实践路径,它要求你在每一步都进行主动的思考和决策,而不是被动地接受文字。

五、研究方法与数据:一个可落地的“三遍阅读法”

结合框架,我强烈推荐你尝试这个经过大量同行验证的“三遍阅读法”。这是我个人认为对论文应该怎么看这个问题最实用的回答。

5.1 第一遍:十分钟速览(The Bird's-eye View)

这一遍的目标是快速掌握论文大意和结构。不要纠结于细节!按顺序阅读以下部分,总时长控制在10-15分钟:

- 标题、摘要、关键词:这是论文的“广告”,务必读懂。

- 引言:重点关注研究背景和论文声称的贡献。

- 结论:直接看作者总结出了什么。

- 所有章节标题和图表:快速浏览,了解文章脉络。

读完第一遍,你应该能回答:这篇论文是关于什么的?我是否需要继续精读? 如果答案是否定的,果断放弃,节省时间。

5.2 第二遍:深入理解(The Careful Read)

对于需要精读的论文,开始第二遍。这一遍要仔细阅读全文,但可以暂时忽略复杂的数学证明或实验细节。关键是理解作者的论证逻辑。

我强烈建议你边读边做结构化笔记:

- 用你自己的话总结每个章节的核心观点。

- 标记出你不理解或存疑的地方。

- 记录下论文的创新点、核心方法和技术路线。

这一遍结束后,你应该能向别人清晰地复述论文的主要内容。

5.3 第三遍:批判性复现(The Critical Re-implementation)

这是最高阶的一遍,目标是从评审者的角度深度理解论文。尝试在脑中“虚拟复现”整个研究:

- 假设你是作者,你会如何设计实验?论文中的假设是否合理?

- 论证过程是否有漏洞?实验数据是否充分支持结论?

- 这项工作的边界在哪里?有哪些潜在的改进方向?

这一步是形成批判性思维能力的关键,也是产生你自己研究灵感的源泉。

六、结果与讨论:这套方法带来了什么改变?

通过实践这套系统性阅读策略,我和我的学生们都感受到了显著的变化:

- 效率提升:不再害怕读论文,筛选文献的速度快了好几倍。

- 理解加深:做笔记的过程强迫我们主动思考,记忆和理解更深刻。

- 灵感涌现:批判性阅读阶段常常能发现现有研究的空白,直接催生新的研究课题。

更重要的是,这套方法让你从知识的“消费者”转变为“创造者”,这正是科研工作的核心乐趣所在。

七、结论与启示:你的个性化阅读工具箱

回到最初的问题,论文应该怎么看?答案不是固定的,而是需要你根据自身情况,打造一个个性化的阅读工具箱。

我的建议是:

- 以我为主,为我所用:始终明确你的阅读目的,是寻找方法、理论还是数据?

- 先粗后精,循序渐进:严格执行“三遍法”,避免一开始就陷入细节。

- 输出倒逼输入:养成做笔记的习惯,尝试写文献综述、博客,甚至在小范围内做学术报告。

- 拥抱工具:善用Zotero、Obsidian等文献管理和知识图谱工具,让你的知识网络化。

八、局限与未来研究

当然,本文分享的系统性阅读策略主要基于理工科和社科论文的阅读经验,对于人文学科中以文本阐释为主的论文,可能需要调整。此外,每个人的认知习惯不同,最适合你的方法还需要在实践中不断微调。

未来的研究可以探索更多元化的阅读支持工具,比如结合AI的智能摘要和问答系统,来辅助我们更高效地完成前两遍阅读,从而将更多精力投入到最具创造性的批判性思考中。

希望这份手册能为你打开一扇新的大门。记住,阅读论文是一项可以通过刻意练习而精通的手艺。现在就找一篇你一直想读但没时间读的论文,用“三遍法”试试看吧!欢迎在评论区分享你的体验和困惑。

祝你阅读愉快,科研顺利!

更多关于- 从新手到专家:论文阅读的系统性战术手册 - 请注明出处

发表评论