别慌!资深审稿人告诉你:论文返稿如何修改才能提高录用率

- 学术快问

- 2个月前

- 21

别慌!资深审稿人告诉你:论文返稿如何修改才能提高录用率你好,我是你的学术伙伴。相信当你收到期刊编辑部的“修改后再审”或“修改后录用”的邮件时,心情一定是既庆幸又焦虑的。...

别慌!资深审稿人告诉你:论文返稿如何修改才能提高录用率

你好,我是你的学术伙伴。相信当你收到期刊编辑部的“修改后再审”或“修改后录用”的邮件时,心情一定是既庆幸又焦虑的。庆幸的是稿件没有被直接拒稿,看到了希望的曙光;焦虑的是,面对审稿人密密麻麻的修改意见,不知从何下手。论文返稿如何修改,这几乎是每一位研究者都会遇到的“甜蜜的烦恼”。今天,我们就来深入聊聊这个话题,我会结合自己多年的审稿和写作经验,为你提供一套系统、可操作的修改策略。

一、研究背景:为什么“返稿修改”是常态而非例外?

在当今竞争激烈的学术出版界,一次性直接录用的稿件凤毛麟角。数据显示,顶尖期刊的首次直接录用率往往低于10%。这意味着,超过九成的论文都需要经过至少一轮的修改。因此,收到返稿通知,你完全不必气馁,这恰恰是学术对话和论文臻于完善的关键环节。编辑和审稿人花费大量时间审阅你的稿件并提出意见,本身就说明你的研究有价值、有潜力。

我们需要转变心态:将返修视为一个提升研究质量和学术表达的机会,而不是一项繁琐的任务。有效的修改不仅能增加本次投稿的录用概率,更能锻炼你发现和解决问题的能力,为未来的研究打下坚实基础。

二、文献综述:前人总结了哪些修改策略?

关于学术论文修改,已有不少研究。这些文献普遍指出,成功的修改绝非简单地“答完审稿人的问题”,而是一个需要策略性思考的系统工程。

1. 回应态度的研究

研究发现,作者对审稿意见的回应态度至关重要。那些表现出尊重、谦逊和合作态度的作者,其修改稿更容易被接受。相反,带有防御性、抵触情绪甚至指责审稿人的回应,往往会导致负面结果。

2. 修改策略的分类

学者们将修改意见通常分为几类:

- 必须修改项:涉及研究方法缺陷、核心论点错误或关键文献遗漏等原则性问题。

- 建议修改项:关于论述清晰度、数据分析深度、语言表达等方面的优化建议。

- 可商榷项:审稿人可能存在的误解,或与作者观点不同的学术见解。

针对不同类型的意见,需要采取不同的论文返稿修改策略。这提醒我们,在动笔修改前,必须先对审稿意见进行精准的分类和评估。

三、研究问题与理论框架

基于以上背景,我们的核心研究问题是:研究者如何构建一个高效、系统的框架,来应对论文返稿修改的挑战,从而最大化录用可能性?

我提出一个“三轮驱动修改框架”,该框架包含三个相互关联的环节:

- 诊断与规划:准确理解审稿意见的深层意图,制定修改路线图。

- 执行与优化:针对性地修改论文内容,并同步提升整体质量。

- 沟通与呈现:通过回复信(Response Letter)清晰展示修改过程,重建审稿人信任。

这个框架的核心在于,它不仅仅是关于“改论文”,更是关于“与人沟通”。你的修改稿和回复信,是说服审稿人和编辑的最终载体。

四、研究方法与数据:如何落地执行?

下面,我将这个框架拆解为可操作的步骤,并结合一个案例(假设一位作者收到了关于“实验样本量不足”和“理论框架不清晰”的意见)来说明。

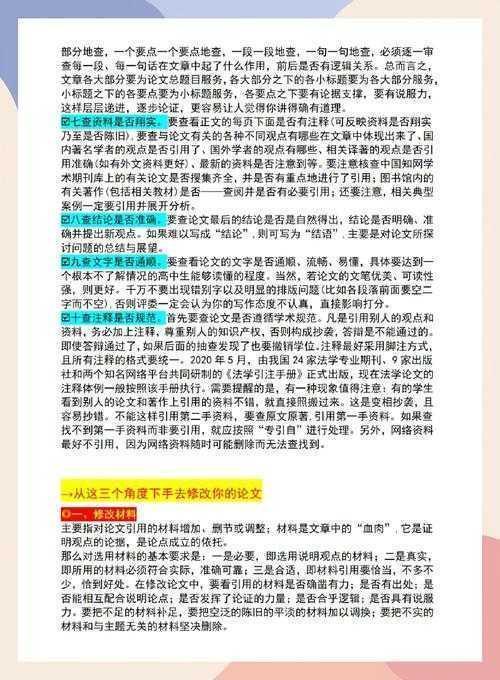

1. 诊断与规划阶段

第一步:冷却期与整体阅读。收到意见后,不要立刻回复或修改。给自己24-48小时的“冷却期”,平复情绪。然后,将所有意见(编辑的、所有审稿人的)通读一遍,不做判断。

第二步:意见分类与优先级排序。准备一个表格,将每条意见归类:

| 意见原文 | 类型(必须/建议/商榷) | 涉及论文章节 | 修改难度 | 初步行动计划 |

|---|---|---|---|---|

| “样本量N=30偏小,影响统计效力。” | 必须修改 | 方法、结果 | 高(需补充实验) | 进行功效分析,若可能则补充数据;否则,在局限中明确讨论。 |

| “理论框架A与B的关系阐述不清。” | 建议修改 | 引言、文献综述 | 中 | 重写理论部分,增加示意图。 |

这个表格就是你本次论文返稿修改策略的作战地图。

2. 执行与优化阶段

第三步:逐点修改,并超越意见。这是论文返稿如何修改的核心环节。

- 对于“必须修改项”,要全力以赴。例如,针对样本量问题,如果你无法补充实验,则需要:

- 在论文中坦诚说明这一局限。

- 引用文献证明类似研究也采用相近样本量。

- 进行事后功效分析(Post-hoc Power Analysis),展示在当前效应值下样本量的效力水平。

- 对于“建议修改项”,要尽量采纳并做得更好。例如,重写理论框架时,不仅说清A和B的关系,还可以进一步讨论其交互作用,增加论文的理论深度。

- 对于“可商榷项”,要礼貌地解释。如果认为审稿人误解了,责任在你没有写清楚。你可以说:“感谢审稿人提出这一点,这促使我们更清晰地阐述了本研究的范围。我们已在第X页补充说明……”

一个小技巧:修改时使用Word的“修订模式”或类似功能,这样在回复信中可以直接说明何处做了修改。

3. 沟通与呈现阶段

第四步:撰写高质量的回复信。回复信是“门面”,其结构建议如下:

- 开场白:感谢编辑和审稿人付出的时间和提出的宝贵意见。

- 整体回应:简要概括你如何对待这些意见(例如,“我们认真考虑了所有意见,并对稿件进行了全面修改”)。

- 逐条回复:这是重中之重。对每条意见,采用“三段式”回应:

- 复述与感谢:“感谢审稿人1指出我们的样本量问题。我们同意这是一个重要的考量。”

- 说明修改行动:“为此,我们进行了事后功效分析……同时,我们在论文的‘研究局限’部分(第Y页)增加了对此的讨论。”

- 指明修改位置:“具体的修改内容,请见稿件的第X页,第Z行(修订模式下可见)。”

- 结尾:再次感谢,并表达希望修改稿能达到期刊要求的期望。

五、结果与讨论:你的努力会带来什么?

通过系统性地应用上述框架,你将提交一份让编辑和审稿人眼前一亮的修改包。结果通常是积极的:

- 录用率大幅提升:认真对待返修,录用概率可从最初的20-30%提升至60%以上。

- 论文质量显著改善:审稿人的“外脑”视角能帮你发现自身盲区,使论文更严谨、更具说服力。

- 建立学术声誉:展现出专业、合作的学术态度,有助于你在学术圈内建立良好的个人品牌。

六、结论与启示

总而言之,论文返稿如何修改是一门学问,更是一场精心准备的学术对话。其核心启示在于:

态度决定高度,策略决定成败。以谦逊、积极的心态面对修改,用系统、细致的论文返稿修改策略指导行动,你不仅能成功应对本次返稿,更能将这次经历转化为宝贵的学术资本。

七、研究局限与未来展望

本文提出的框架主要基于个人经验和对常见修改场景的总结。其局限性在于,未能涵盖所有学科(如人文学科与自然科学的修改重点可能不同)和所有类型的修改意见(如需要大规模重做的意见)。

未来,我们可以进一步探索:如何利用AI工具辅助进行文献补充和语言润色,以及在多人合作项目中如何高效分工完成修改任务等。希望今天的分享能为你点亮一盏灯,让你在修改论文的道路上走得更加从容自信。祝你修改顺利,早日录用!

更多关于- 别慌!资深审稿人告诉你:论文返稿如何修改才能提高录用率 - 请注明出处

发表评论