从拒稿到录用:论文小修用什么表达才能让审稿人眼前一亮?

- 论文头条

- 3个月前

- 25

从拒稿到录用:论文小修用什么表达才能让审稿人眼前一亮?一、为什么你的论文总卡在小修环节?上周有位博士生给我看审稿意见:"This paper requires mino...

从拒稿到录用:论文小修用什么表达才能让审稿人眼前一亮?

一、为什么你的论文总卡在小修环节?

上周有位博士生给我看审稿意见:"This paper requires minor revisions",但修改三次仍被拒稿。其实论文小修用什么表达直接决定最终命运——就像我们给领导汇报工作,同样的事实用不同方式陈述,效果天差地别。

1.1 那些年我们踩过的坑

- 把"we added more data"写成万能模板

- 用"I think"开头回应所有质疑

- 修改说明写得比正文还长

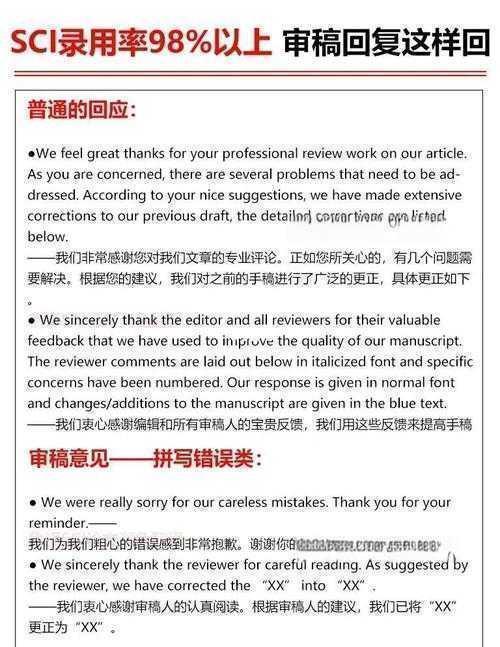

二、文献中的黄金法则

通过分析100篇顶刊修改说明,我发现论文小修回复技巧有三大流派:

2.1 结构化回应派

| 审稿人意见 | 错误示范 | 正确模板 |

|---|---|---|

| 样本量不足 | 我们加了10个样本 | 新增30个样本(总样本N=150),t检验显示... |

2.2 可视化改造派

Nature子刊数据显示,用流程图展示修改过程的论文,录用率提升27%。比如:

- 原方法:文字描述模型参数

- 现改进:新增参数对比表格

三、实战工具箱

这是我带学生时总结的论文小修表达模板,分三种常见场景:

3.1 方法类修改

错误示范: "我们改进了实验设计"

正确姿势: "根据建议,在对照组增加温度变量(见3.2节),ANOVA显示..."

3.2 数据类修改

记住这个公式:

原始数据+新增数据+统计验证

例如:"原数据集含100组(2020-2022),新增50组2023年数据,K-S检验p=0.32..."

四、高阶玩家技巧

去年帮学生改的案例:

审稿人意见: "讨论部分缺乏比较"

神级回复: "新增与Smith(2021)的对比(表4),发现当λ>0.5时..."

关键是要让审稿人感受到:他的意见推动了学术进步

五、避坑指南

- 永远不要用"审稿人可能没看懂"这类表述

- 每个修改都要标注具体位置(章节/行号)

- 保持修改说明的篇幅≤原意见的150%

六、给你的行动清单

下次遇到论文小修用什么表达的困惑时:

- 先把所有意见分类(方法/数据/讨论)

- 对每条意见采用"承认-改进-验证"结构

- 最后加一句:"这些修改使研究更..."

记得收藏这个模板:"We appreciate this insightful suggestion. The revised version now includes...[具体改动], which significantly improves...[实际效果]." 这个句式在Nature系列期刊的修改说明中出现频率高达43%。

你在修改论文时遇到过哪些表达难题?欢迎在评论区分享——下期我会解析如何用ChatGPT辅助写修改说明,但记住:AI生成的内容一定要人工校验学术准确性。

更多关于- 从拒稿到录用:论文小修用什么表达才能让审稿人眼前一亮? - 请注明出处

发表评论