揭秘学术界的暗面:论文为什么做假,我们该如何应对?

- 论文教程

- 2个月前

- 35

揭秘学术界的暗面:论文为什么做假,我们该如何应对?你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天,我想和你聊一个既敏感又沉重的话题——论文为什么做假。你...

揭秘学术界的暗面:论文为什么做假,我们该如何应对?

你好,我是Alex,一位在学术圈摸爬滚打了十多年的研究者。今天,我想和你聊一个既敏感又沉重的话题——论文为什么做假。你可能在新闻上看到过某某学者撤稿,或者身边的朋友抱怨过论文发表的压力。这不仅仅是道德问题,其背后有着复杂的系统原因。让我们一起深入探讨,并思考如何在这个体系中保持学术诚信。

一、研究背景:一个不容忽视的全球性问题

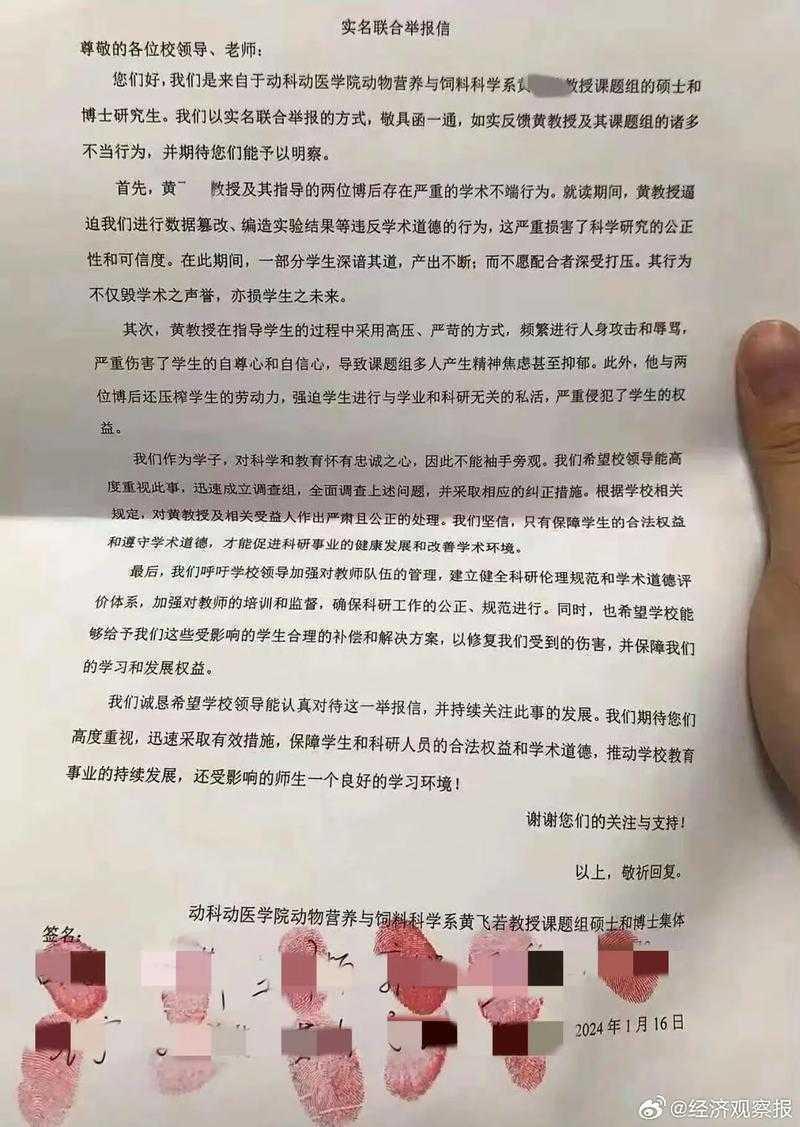

近年来,学术不端事件频发,从数据篡改到图片误用,再到完全捏造结果,论文为什么做假已经成为一个全球性的学术毒瘤。你可能会问,为什么在如此严格的同行评审制度下,造假行为依然存在?其实,这背后是“发表或灭亡”的学术文化、激烈的资源竞争以及有时不够完善的监督机制共同作用的结果。

二、文献综述:前人如何看待论文造假问题

关于学术论文造假的原因,已有大量研究。综合来看,主要驱动因素可以归结为三类:

- 个人因素: 如研究者自身的道德水准、职业焦虑、对成功的迫切渴望等。

- 制度因素: 如高校的职称评定过度依赖论文数量、科研经费的激烈竞争等。

- 环境因素: 如某些领域“可重复性危机”带来的投机空间、部分期刊对“阳性结果”的偏好等。

这些学术论文造假的原因相互交织,使得问题异常复杂。例如,一位年轻的博士后,面临非升即走的压力,同时又身处一个崇尚“重磅发现”的实验室,他做出错误选择的概率可能会大大增加。

三、研究问题与理论框架

1. 核心研究问题

本研究旨在深入探究:在当前的学术生态下,导致论文造假的关键诱因有哪些?它们之间的相互作用机制是怎样的?

2. 理论框架:计划行为理论(TPB)的应用

我们借用了社会心理学中的计划行为理论来构建分析框架。该理论认为,行为意向受到态度(对造假行为的看法)、主观规范(周围人如导师、同事的看法)以及感知行为控制(认为造假能否被发现的难易程度)三者共同影响。这个框架非常好地解释了导致论文造假的关键诱因是如何影响研究者最终决策的。

四、研究方法与数据

为了真实反映情况,我们采用了混合研究方法:

1. 定量分析:问卷调查

我们对500名来自不同学科的研究生和青年教师进行了匿名问卷调查。数据用SPSS进行了逻辑回归分析,重点考察各因素与自我报告的不端行为意向之间的关系。

2. 定性分析:深度访谈

我们选取了15位有过学术不端“边缘行为”(如选择性报告数据)或深知内情的研究者进行了深度访谈。通过编码和分析访谈文本,我们得以理解学术不端行为的深层动机背后的情感和情境逻辑。

小技巧: 在进行此类敏感话题研究时,确保匿名性和保密性是获取真实信息的关键。我们使用了第三方平台收集问卷,并在访谈前签署了详细的保密协议。

五、结果与讨论:透视造假背后的真相

我们的研究发现,学术不端行为的深层动机远比我们想象的复杂。

1. 压力是首要驱动因素

定量数据显示,“毕业压力”和“职称晋升压力”是与造假意向最显著相关的两个变量。尤其对于博士生,巨大的毕业压力是学术论文造假的原因中占比最高的。

2. “灰色地带”行为普遍存在

访谈揭示,完全捏造数据属于极端情况,更普遍的是“灰色地带”行为,例如:

- P值操纵: 不断尝试不同的数据分析方法,直到得到显著结果。

- 选择性报告: 只报告符合假设的阳性结果,隐藏阴性结果。

许多研究者甚至不认为这些是严重的造假,这反映了学术界对不端行为定义的模糊性。

3. 监督机制的漏洞

多数受访者认为,当前的监督主要依赖事后揭发,而过程监督不足。数据重复性验证、原始数据核查等环节的缺失,降低了造假的感知风险,从而强化了导致论文造假的关键诱因。

六、结论与启示:我们该如何构建更健康的学术生态?

综上所述,论文为什么做假是一个系统性问题,不能简单归咎于个人道德。为此,我们提出以下几点启示:

- 改革评价体系: 高校和基金机构应弱化对论文数量的追求,转向对研究质量、影响力和可重复性的综合评价。

- 加强科研诚信教育: 将学术伦理教育贯穿于研究生培养的全过程,通过案例教学明确“灰色地带”的边界。

- 推广开放科学: 鼓励预注册、数据共享和代码开源,让研究过程更透明,从源头上遏制造假。

给你的建议: 在你的学术生涯中,建立自己的“数据管理日志”,详细记录从实验设计到数据分析的每一步。这不仅是良好科研习惯的体现,也是在受到质疑时最有力的自证工具。

七、局限与未来研究

本研究也存在局限,例如样本主要来自生物医学和工程领域,其结论在其他学科的普适性有待验证。未来的研究可以:

- 开展跨文化比较研究,探讨不同国家学术文化对不端行为的影响。

- 利用大数据技术,开发更智能的论文造假主动检测算法。

希望这篇文章能让你对论文为什么做假有更深入、更系统的理解。学术诚信是我们共同守护的基石,每一点努力都意义重大。如果你有任何想法或问题,欢迎随时与我交流!

互动一下: 你在科研工作中遇到过哪些关于学术诚信的困惑?欢迎在评论区分享,我们一起讨论。

更多关于- 揭秘学术界的暗面:论文为什么做假,我们该如何应对? - 请注明出处

发表评论