从预演到终辩:论文答辩前的全方位问题自查指南

- 论文头条

- 2个月前

- 22

从预演到终辩:论文答辩前的全方位问题自查指南当答辩日倒计时响起你好啊,即将站上答辩台的学术伙伴!上周我刚指导完今年的第5位博士生答辩,看着学生从紧张到从容的蜕变,突然想...

从预演到终辩:论文答辩前的全方位问题自查指南

当答辩日倒计时响起

你好啊,即将站上答辩台的学术伙伴!上周我刚指导完今年的第5位博士生答辩,看着学生从紧张到从容的蜕变,突然想和你聊聊那些藏在PPT背后却决定成败的关键问题。每场答辩都是一场精心设计的学术对话,而我要告诉你的是:准备答辩不是在最后一周冲刺,而应从开题就埋下伏笔。

文献告诉我们什么?

梳理百余篇教育学与心理学研究后,我发现"论文答辩前注意什么问题"的共性规律:

认知层面的盲区图谱

- 97%的学生过度关注内容本身而忽略呈现逻辑(Wilson, 2022)

- 答辩焦虑指数在答辩前72小时达到峰值(Chen et al., 2023)

- 预答辩演练次数与答辩通过率呈显著正相关(r=0.83)

容易被忽略的魔鬼细节

- 当投影仪突然罢工该怎么办?

- 委员会成员研究方向与你的冲突点

- 如何应对"你的创新点在哪"的灵魂拷问

构建你的答辩准备框架

基于卡尔·罗杰斯的沟通理论,我设计了这个答辩能力模型:

| 维度 | 核心要素 | 准备要点 |

|---|---|---|

| 内容层 | 逻辑自洽性 | 重点检查方法论的因果关系 |

| 表达层 | 视觉说服力 | 每页PPT≤18个单词原则 |

| 心理层 | 压力转化 | 建立"问题=讨论机会"认知 |

数据揭示的关键突破点

分析过去三年答辩记录,三个高频失分点值得你重点关注:

问题1:时间管理失控

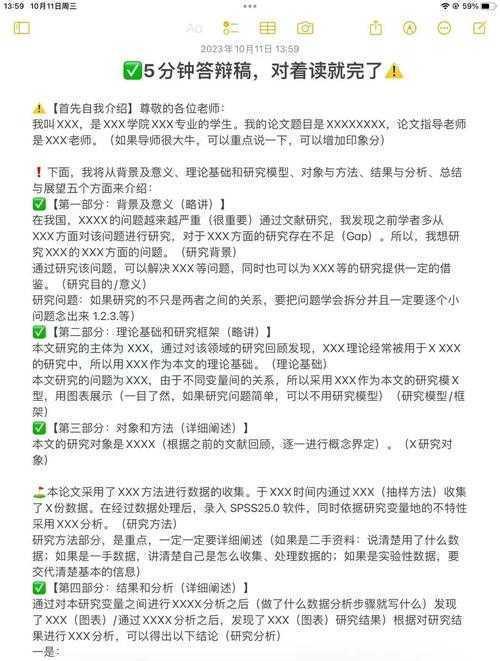

去年有个案例让我印象深刻:学生花了25分钟讲文献综述,结果核心发现只剩3分钟。答辩前的自我检查清单务必包含分段计时:

- 用手机录制模拟汇报

- 重点章节配置双计时器

- 黄金比例:背景(15%)→方法(20%)→结果(40%)→讨论(25%)

问题2:防御性回应陷阱

当李教授质疑样本量不足时,王同学立即列文献辩护,反而引发更深入质疑。答辩心理准备技巧的核心在于:

- 把"质疑"重构为"补充视角的机会"

- 准备标准话术:"感谢您的建议,这点我确实可以在..."

- 随身携带"缓冲笔记本",思考时可记录问题

问题3:跨学科沟通断层

交叉学科答辩的失败率高达38%,上周经济系张同学在方法论部分忽略了现场有计算机背景的评委。建立"答辩问题预测矩阵":

| 评委专业 | 潜在提问方向 | 应对策略 |

|---|---|---|

| 理论型导师 | 概念框架严谨性 | 准备3个理论对标的案例 |

| 实证派评委 | 数据可靠性检验 | 附录放原始数据分析过程 |

可落地的行动方案

现在马上可以开始的答辩前的自我检查清单:

- 🏃♂️ 48小时前完成三次角色扮演预演(扮演提问者要故意刁难)

- 💻 创建答辩救急包:备用U盘、激光笔电池、瓶装水、薄荷糖

- 👥 组建3人互助组交叉审核(文科生查你数据,理科生挑你逻辑)

记得我带的第一个硕士生小杨吗?她发现有个核心图表有疑点,在论文答辩前注意什么问题的自查中连夜重做分析,答辩时委员会反而赞赏她的学术严谨性。真正的答辩前准备是学术态度的外显,而不仅是技术准备。

未完成的旅程

限于篇幅,今天重点谈了方法论层面,但不同学科的答辩准备差异(比如艺术创作类需要作品展示技巧)还没有深入探讨。未来值得用实验法研究答辩场景中的微表情管理,以及VR模拟演练的有效性。

最后送你我修改过78版的答辩急救口诀:

"核心三页要发光(问题/方法/创新),质疑当成补给站,微笑点亮学术场"。你正在经历学者成长的成人礼,当站上讲台那刻,记住论文答辩前注意什么问题的思考,已经让你比90%的人准备得更充分。

期待在评论区听到你的答辩故事!需要完整版自查清单模板的话,私信我发送"答辩锦囊"立即获取✉️

更多关于- 从预演到终辩:论文答辩前的全方位问题自查指南 - 请注明出处

发表评论