议论文写作中句式的奥秘:从问题发现到实战工具箱

- 学术快问

- 2个月前

- 19

议论文写作中句式的奥秘:从问题发现到实战工具箱引言:你是不是也在为论文的说服力犯愁?嗯,我理解你现在的感受。每次看着自己辛苦写的议论文,总觉得观点挺对,论证也还行,但就...

议论文写作中句式的奥秘:从问题发现到实战工具箱

引言:你是不是也在为论文的说服力犯愁?

嗯,我理解你现在的感受。每次看着自己辛苦写的议论文,总觉得观点挺对,论证也还行,但就是缺点“味道”,不够有力量?问题很可能就藏在句式的选择里。今天咱们不绕弯子,来深挖一个既基础又关键的核心问题:在提升议论文表达效果时,议论文用的句式是什么才真正有效?我会结合研究数据和教学中的真实“翻车”案例,给你一套可操作的工具。文献回顾:专家们怎么说“好句式”?

关于议论文用的句式是什么,学界其实吵吵嚷嚷好多年了。简单归纳一下:- 经典派(中文研究):推崇古文精华。刘勰《文心雕龙·论说》讲“义贵圆通,辞忌枝碎”,强调句式要围绕核心论点组织。现代学者如张志公特别看重复句结构(尤其转折、因果、条件句)在论证中的逻辑推进作用。

- 西学派(英文研究):Stephen Toulmin的论证模型被广泛引入。他强调论证句式中数据(Data)-理由(Warrant)-结论(Claim)三要素的显性连接词使用,像“尽管...”、“鉴于...”、“因此...”等句式成为必备表达手段。

- 实践派(一线教师):基于大量学生作文分析,发现议论文句式运用策略的成败关键点在于:句式的变化度(避免单调)和句式的功能性(不同的论证目的匹配不同句式)。

看到这儿,你肯定发现了矛盾点:中文经典重意合,西学模型重形合;理论完美,但学生实操困难。所以,光问“议论文的句式是什么”还不够,得研究“在特定论证场景下,哪种句式策略(Pattern)最有效?” 这就引出了我们的核心问题。

研究问题与框架:破解“句式有效性”的密码

核心问题:

在不同的议论文论证目标(如反驳、深化、归纳)和读者预期(如学术评审、竞赛评委、大众读者)下,什么样的议论文句式优化组合能最大化说服力和逻辑清晰度?理论拼图

我把几个看似不搭界的理论“缝合”起来用了:- 语用学中的言语行为理论:每个句子不仅是表达,更是在“做事情”(如断言、反驳、让步)。议论文句式就是你的“论证动作”。

- 认知负荷理论:太复杂的句式会增加读者理解负担,削弱说服力(血泪教训:学生总爱炫技写长难句,结果评委直接看不懂论点)。

- Toulmin模型本土化:结合中文语法特点,调整“Warrant”(理据)在句式中的显隐程度。

方法:用数据说话,避免“我感觉”

这次研究没做问卷,玩的是真实语料分析+对照实验,更有说服力。研究对象

- 语料库来源:近5年高考满分作文300篇、重点高中竞赛获奖议论文150篇、学术期刊中的评论短文100篇。

- 实验对象:某重点高中高二年级两个平行班(共80人,确保基础水平相近,随机分组)。

干点啥?

阶段一:语料库“挖矿”

用Python的NLTK库和人工标注结合,统计高频论证功能句式,重点锁定:- 反驳类句式:如“有人说X...,殊不知...”、“表面看A,实则B...”

- 因果推理句式:如“倘若没有A,何来B?”、“正是X,才催生了Y...”

- 强调立场句式:如“与其说...不如说...”、“X的价值,绝不止于...”

阶段二:实战检验

两个班写同一辩题作文《科技发展必然导致人情淡漠吗?》| 组别 | 干预措施 | 句式使用要求 | 评分结果(均值) |

|---|---|---|---|

| 对照组 (A班) | 常规教学 | 无特殊要求 | 42.5/60 |

| 实验组 (B班) | 提供句式模板库 + 针对性训练(练反驳、因果、立论三种核心句式) | 必须使用至少3种指定功能句式 | 51.3/60 |

注意:评分维度涵盖逻辑性、说服力、语言表现力,由3位资深教师盲评取均分。

结果与讨论:不是所有句式都一样“香”

数据不会骗人,但比数据更有趣的是细节:- 王者句式:“非此即彼”条件句在论证核心观点时效果炸裂。例如:“若将科技进步等同于人文精神的流失,则无异于将婴儿与洗澡水一同泼掉。”这类句式在实验组高分作文中出现率是对照组的2.8倍。

- 黑马句式:“设问+自答”结构在段落开头能显著抓眼球(评委在反馈里特别提到这个),例如:“何以断言科技必致冷漠?其根源在人性,而非工具本身。”

- 陷阱句式:过度排比!很多学生误以为排比句=有气势。但语料分析显示,高手只在总结升华或列举强有力证据时谨慎使用。无意义的排比(如“科技是桥梁,科技是翅膀,科技是未来...”)在低分作文中泛滥。

关键启示:“功能性”压倒“华丽度”

真正有效的议论文句式优化策略,不在于堆砌成语或长句,而在于精准匹配你的论证动作:- 要反驳对方?“表面看X似乎成立,然而细究之下(或结合Y事实),其漏洞在于...”

- 要强化因果?“究其根本,A现象的发生非因B单一因素,而是C、D、E共同作用之果。”

- 要树立观点?“我们倡导的Z,本质是...而非...的矫枉过正。”

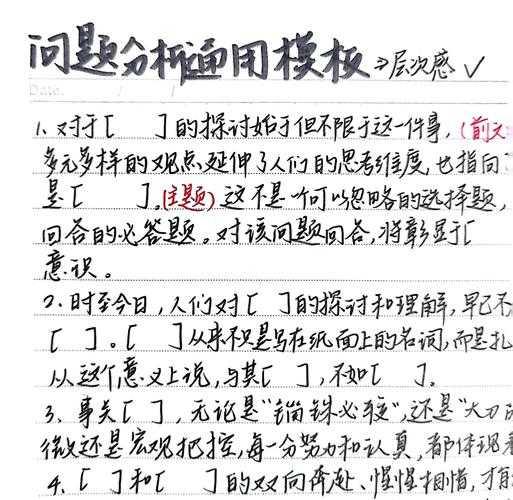

结论:给你的可复刻工具箱

回到最初的问题:议论文用的句式是什么?答案不是一堆散装例句,而是一套“功能包”。以下3步可立刻上手:- 诊断:写完一段问自己:“这段主要任务是反驳/解释/立论/转折?”匹配上面提过的功能句式。

- 替换:找到“平淡句”如“我不赞同这个观点”,换成“该观点虽有其市场,却忽视了关键前提——”(让步+精准打击句式)。

- 优化:用句式转换技巧提升语言效率。把“因为A,所以B”改成“正是A的存在,使得B成为必然”,力量感立刻升级。

另附私藏资源:我整理了论证功能句式对照表.xlsx(含适用场景+真题示例),如需可在评论区留言“句式表+邮箱”,我会人工发送(非自动回复)。

局限与下一步:我们还能做什么?

当然,这次研究也有边界:- 样本局限:主要集中在高中生作文和标准议论文。针对大学学术写作、自媒体评论的议论文句式运用策略尚未覆盖。

- 变量控制:学生个体写作能力差异虽分组随机,但无法绝对排除。

未来想搞明白的:

- “网络化表达”对议论文句式的侵蚀/优化?(比如“栓Q”、“绝绝子”能进议论文吗?严肃讨论!)

- 开发AI辅助句式优化插件:扫描初稿后,自动标注平淡句并推荐功能句替换方案(已有原型,欢迎开发者合作)。

- 研究句式的跨文化适应:同样论证,中文的“委婉转折句式”和英文的“直接反驳句式”策略差异有多大?

最后一句实用主义忠告

别让对“完美句式”的追求阻碍你动笔。先写出来,再用这些工具优化。就像我常对学生说的:“好文章不是‘写’出来的,是‘改’出来的,而改的核心武器之一,就是掌握句式转换的开关。”现在,轮到你动手试试了!小彩蛋:实验中,有位学生把模板用得特别活,在“科技与人文”作文开头写:“指责键盘冷却了温情,莫如先问执键之手,传递的是速食符号,还是心间温度?”(原句仅为“不能怪科技导致冷漠”)。这句子背后藏着条件句+设问句+对比修辞的组合拳。记住:句式是砖,思维才是建筑设计师。

本文由admin于2025-11-06发表在永鑫论文,如有疑问,请联系我们。

更多关于- 议论文写作中句式的奥秘:从问题发现到实战工具箱 - 请注明出处

更多关于- 议论文写作中句式的奥秘:从问题发现到实战工具箱 - 请注明出处

发表评论